- #1

- #2

スポーツ・インテリジェンス原論BACK NUMBER

「甲子園で東北勢は負け犬だった」宮城出身の私が見た、仙台育英が優勝するまでの“悔しい”50年間…就活を捨てて甲子園決勝に行った日

text by

生島淳Jun Ikushima

photograph bySankei Shimbun

posted2022/08/26 17:10

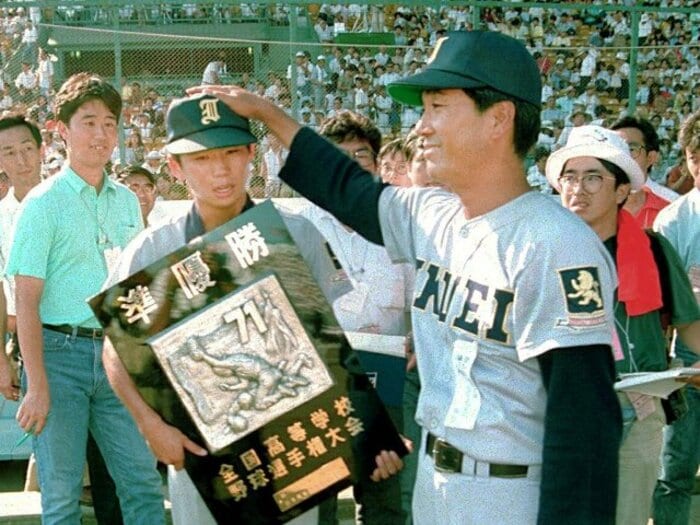

筆者が就職活動の面接より優先させて見に行った、1989年8月22日の決勝・帝京対仙台育英。写真は準優勝のナインを祝福する仙台育英・竹田利秋監督

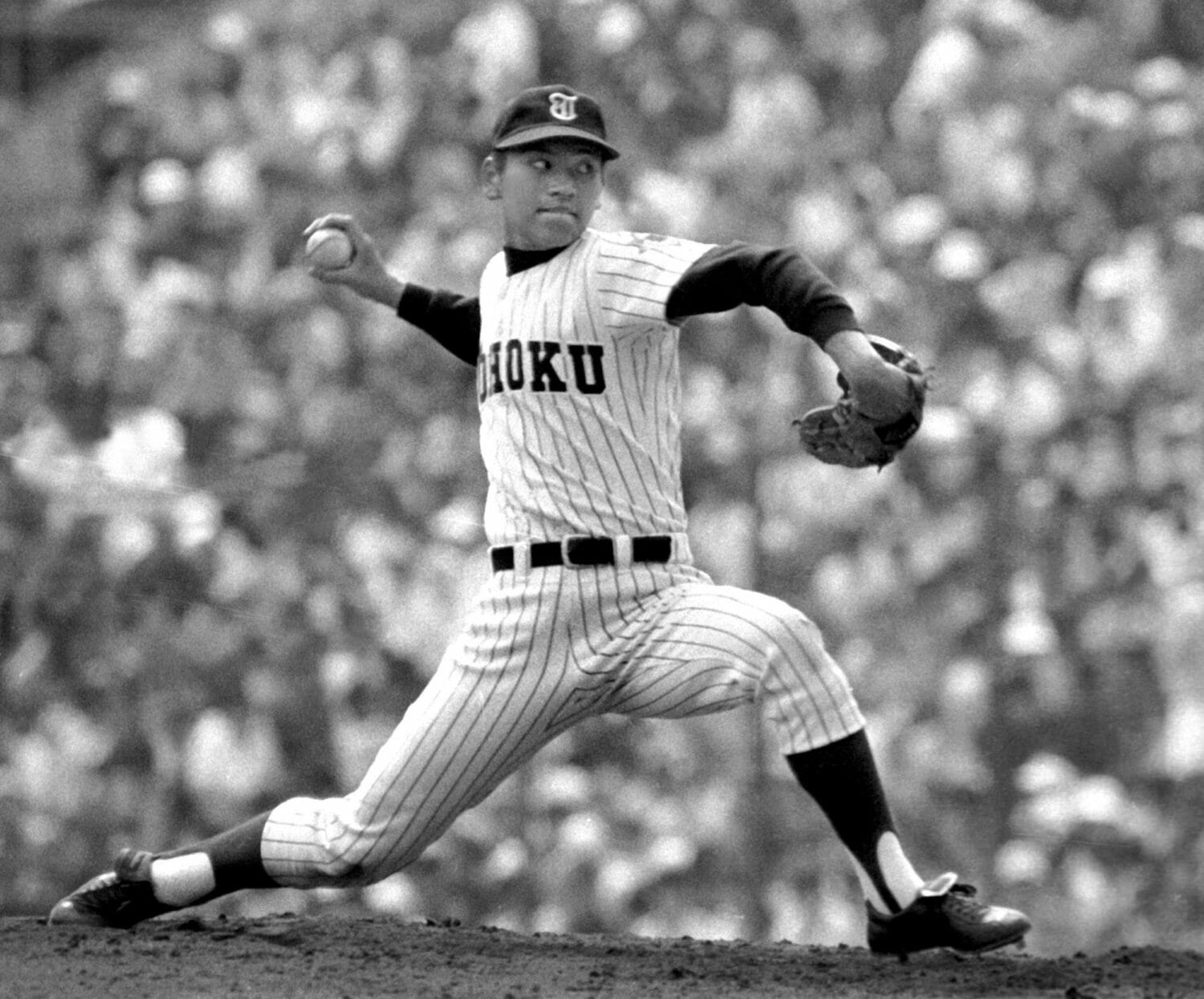

そして1985年の東北は、より上に進める力を持っていた。エースは後に「大魔神」として知られる佐々木主浩、一塁手は後に法政、阪神と進むことになる葛西稔だった。このときのレフトは私が小中と同級生だった熊谷正春で、同級生が甲子園でプレーしているのは、とても眩しかった。

甲西に勝てば、準決勝で待っていたのは桑田真澄、清原和博のPL学園である。準々決勝当日、私は早大模試を東京で受けていたため、試合をテレビで見ることが出来ず、帰りの汽車の中で「悲報」を聞いた。東北とPLの対決は幻に終わったが、もしも大魔神と清原がここで対決していたら、また違ったストーリーが生まれていた気がする。

まさかの“移籍”…東北から仙台育英へ

生まれ育った宮城県の球史を紐解くと、東北がリードしてきたことは疑いない。戦前、1930年に初出場し、1985年までに14回の出場。一方の仙台育英は1963年に初出場(その前年、1962年はわが母校・気仙沼が初出場ということだけは書いておきたい!)。そして1985年までに出場7回を数えた。

ADVERTISEMENT

つまり、東北が宮城の「顔」だったのだ。

ところが1985年の夏が終わって、宮城の高校球界に激震が走った。

東北を率いてきた竹田利秋監督がチームを離れ、なんとライバルの仙台育英の監督に就任することが発表されたのだ。準々決勝で敗退したのが8月19日、そして9月10日には仙台育英への就任が発表されたのだから、まさに電撃移籍である。

たまげたなんてものではなかった。東北と仙台育英は丁々発止、異常なライバル心を滾らせていた相手であり、まさかの“移籍”である。

当時、高校生だった私は驚くしか能がなかったが、「オトナの事情」があったことは想像に難くない。一説には、当時の山本壮一郎知事が「竹田監督の県外流出はなんとしても止めなければならない」として、県知事自らが介入したという噂があったほどだ。

“就活”の面接を捨て、甲子園決勝を見に行った

振り返ってみると、この監督移籍劇は2022年へと続く転換点だった。

1986年から2022年までの出場回数を見てみると、仙台育英は22回を数え、東北はわずか8回。パワーバランスが一気に仙台育英へと移行したのである。

竹田監督となって4年目、1989年にはエース大越基を擁してセンバツではベスト8、そして夏は宮城県勢で史上初めて決勝へと進出する。

個人的なことになるが、これは人生の一大事だった。それまで東北勢で決勝に進出したのはわずか3校、第1回大会の秋田中、1969年、太田幸司を擁した三沢(青森)、1971年、「小さな大投手」田村隆寿の磐城だけしかなかった。