Number ExBACK NUMBER

「青学大から声をかけていただいたことも」筑波大学院の“研究者”ランナーはなぜフォロワー数50万超えのインフルエンサーになったのか

text by

佐藤俊Shun Sato

photograph byYuki Suenaga

posted2022/10/22 11:00

筑波大の大学院でランニングの研究を行い、社会人ランナーとしても活躍した三津家貴也さん。なぜ彼はその後、“インフルエンサー”となったのか、本人に聞くと…

1つ目は、体重1kgあたりに取り込むことができる1分間の酸素摂取量の最大値を指す「VO2max」。この数値を上げれば、より多くの酸素を取り込むことができるので、心肺機能の向上につながる指標になっている。

2つ目はランニングエコノミーだ。ランニングエコノミーとは、走りの効率、経済性を高める考えで、ランニングフォーム、筋肉などの使い方、エネルギー代謝の効率を良化させることで、省エネ、経済性のある走りを実現していくものだ。

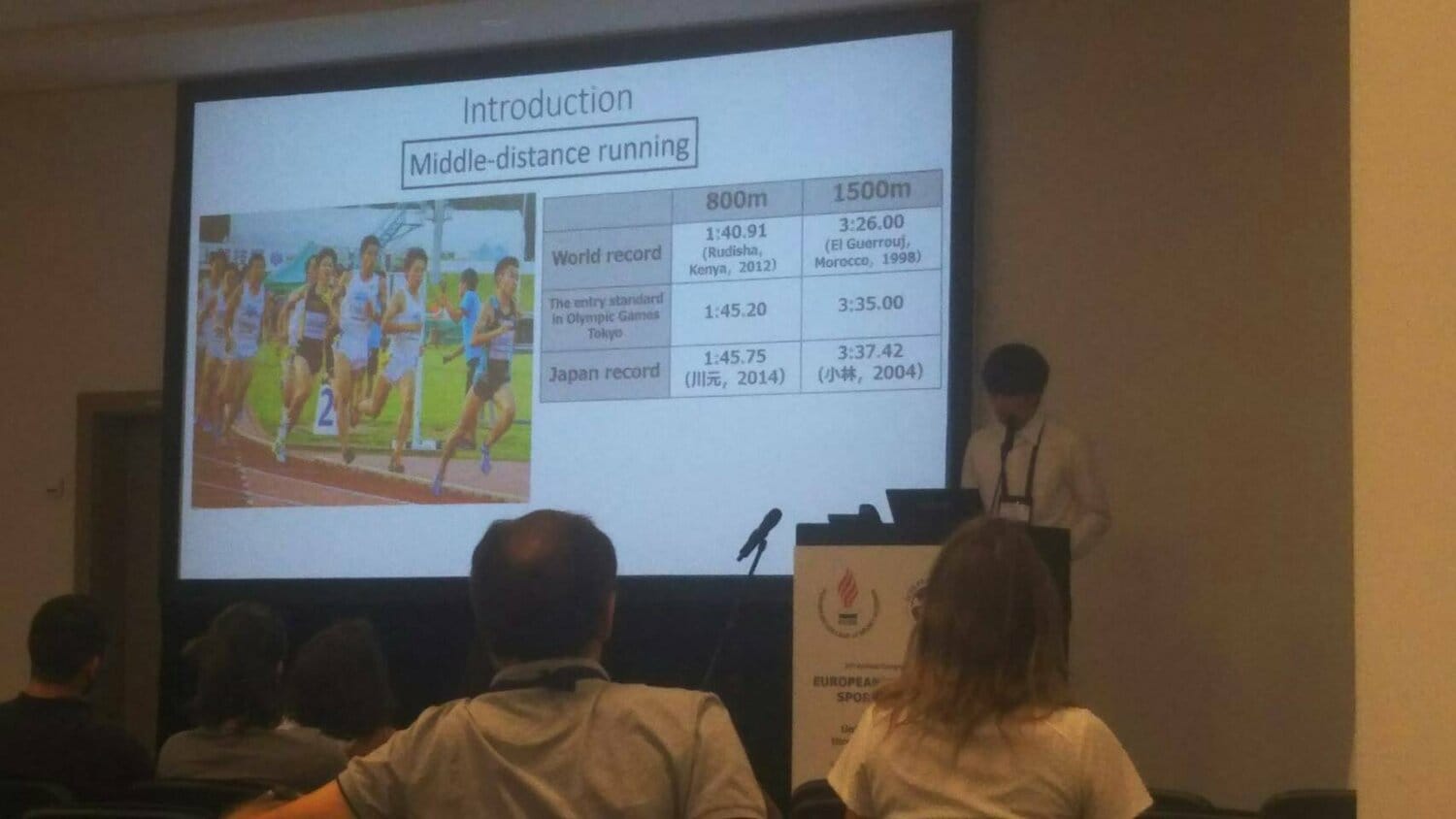

そして3つ目がLT(乳酸性作業閾値)だ。LTとは、血中乳酸濃度が急激に上昇するラインで、そのラインを引き上げていき、できるだけ乳酸がたまらないようにすることで持久力の向上につながる。この3つの要素がランニング、マラソンなどのパフォーマンスに大きく影響してくる。三津家さんは、この3つの要素の研究のために自分や中距離の選手の数値を取っていった。

データを取りながらタイムが向上

ADVERTISEMENT

「データを積み重ねていく中で面白いなって思ったのは、数値が上がると結果としてあらわれるということでした。例えば僕の場合はVO2maxの数値が低く、心肺機能が弱いのでトレーニングを変更して心肺機能を高める練習をしていったら、すごくうまくいった。大学4年間、800mでは一度も自己ベストを更新できなかったんですけど、夏に引退した後、データを取りながら自分の数値を上げていくことに専念しただけで半年後に自己ベストに近いタイム(1分53秒8)を出せたんです。このやり方を継続していけば、もっとタイムを上げられるんじゃないか。そう思って、大学4年の3月に部活に復帰しました」

まとめた卒論は、ゼミで優秀発表を受賞。大学院の1年時、ランニング学会に提出すると優秀賞を獲得した。次に「陸上競技・中長距離ランナーの有酸素性能力と無酸素性能力を同時に評価する方法の検討」というタイトルで『体育学研究』という権威ある雑誌に投稿すると、それも通って掲載された。さらにチェコの学会では英語で論文を発表した。

中距離は「結果を出しても需要がない」という現実

「世界で評価されたのは嬉しかったですね。研究がうまくいき始めたので、もっと突き詰めたいと思って就職はせず、大学院に進学しました。僕は中距離で結果を残せなかったので、卒業後に実業団とかで競技を続けることができなかったんですが、そもそも中距離は全カレ(日本インカレ)で優勝した選手ですら競技が続けられない。陸上において中距離は、あまり価値がないんだな、結果を出しても需要がないんだな、という現実を目の当たりにした時はすごく残念でした」

中距離に対する世間の関心の薄さやサポート体制が整わない現状は、今もさほど変わらない。プレイヤーとして世界に挑戦することはできなかったが、筑波大の研究室で、コツコツと研究と実験を積み重ねて完成した論文は世界で認められ、それが三津家さんの武器になった。数値が好きな理系男子は、陸上界にこの後、違った風を吹かせることになる。

<#2へ続く>

記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。