- #1

- #2

進取の将棋BACK NUMBER

羽生善治九段52歳の新境地「後手番の“ある戦法”」にタイトル経験棋士がシビれる理由「AI的には…ですが」〈藤井聡太王将に挑戦〉

text by

中村太地Taichi Nakamura

photograph byNumberWeb

posted2023/01/08 11:03

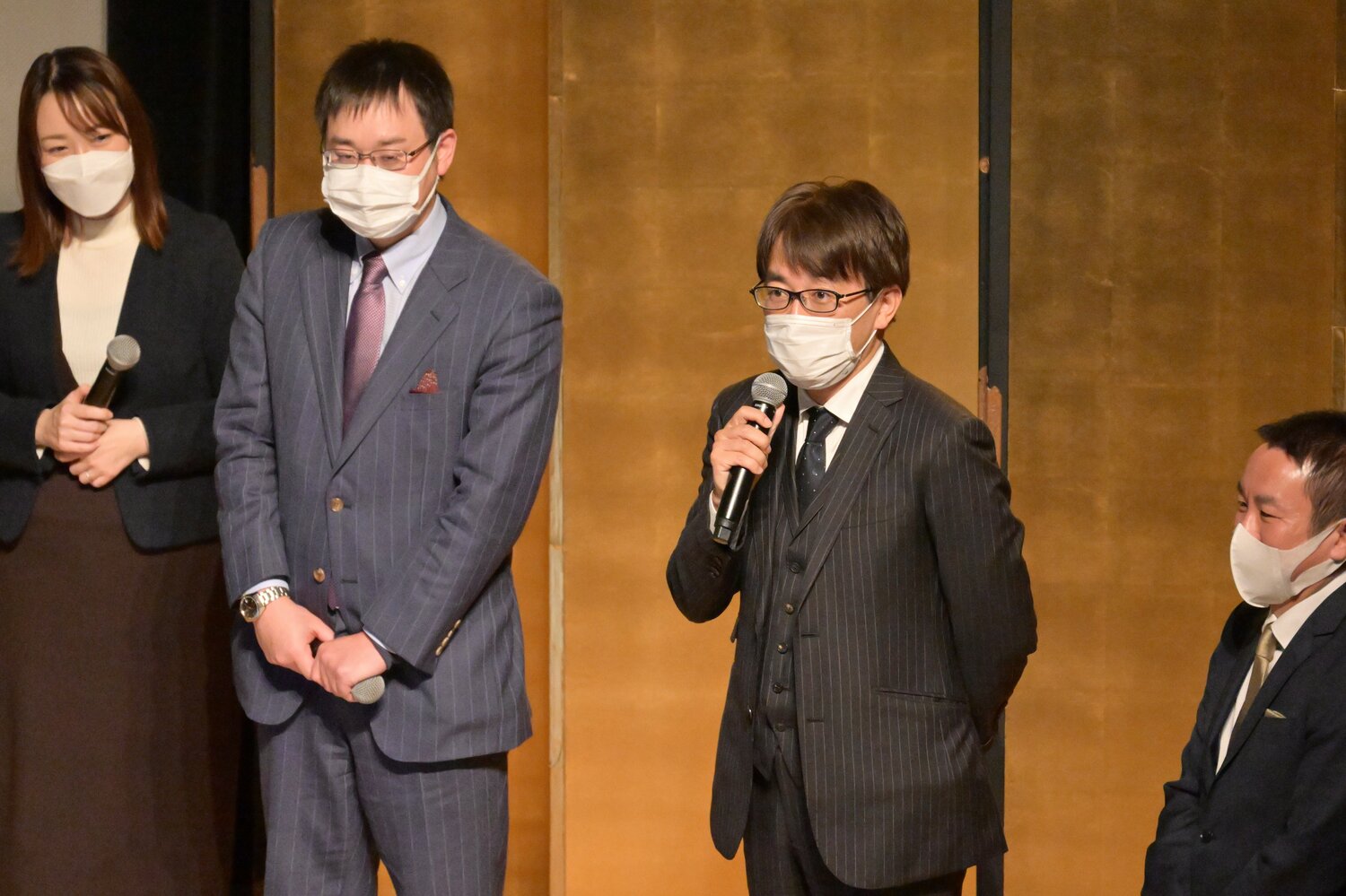

王将戦第1局前日記者会見より。羽生善治九段は通算タイトル100期に向けて、藤井聡太王将に挑戦者の立場で臨む

AI的には少し評価されていないものを、自分のものにして勝利していく。そこに棋士として大いに学ぶ部分があります。羽生九段は昭和の時代から活躍されて、平成・令和と様々な時代を経験してこられました。その中で人間同士の対局で培った総合力を出している。

AIは横歩取りについて評価値のパーセンテージを下げていると言っても、実際に盤面に向かうのはAIではなく、人間同士です。

評価値が揺れ動く局面を迎えた際、対局している棋士は当然のことながらAIに頼ることはできない。自分1人の力で最善手を探し出さなければいけないわけですが、AIが指し示す“最善手”は人間的に非常に指しづらいものである場合があります。つまりAI的には有利と示した局面であっても、人間からすると“崖っぷちで一足でも踏み外せない”ようにしか見えない状況であるということは往々にしてあるわけです。

ADVERTISEMENT

そういった意味で横歩取りはまだまだ優秀な戦法だと、羽生九段自身がそれを証明しているのでしょう。

心に残った〈豊かな人生とは、後悔が沢山ある事〉

そういった人間性の部分で、羽生九段から本当に学ぶことが多いです。

2022年もABEMAトーナメントで佐藤紳哉七段とともに「チーム羽生」に選出していただきました。盤外ではすごく優しく、色々な話題を振ってくださります。たとえば〈この前、あのメディアに出ていたけど、どうだったの?〉と私が出演した媒体や活動についてもチェックしてくださっているんです。

相当忙しいはずなので、その情報を目にする時間はどこにあるんだろう? と思うんですが(笑)、そのように私だけでなく各棋士のことを把握されている感覚がありますね。さらに新将棋会館建設のクラウドファンディングについてもかなり色々とアイデアを出してくださったりなど、将棋界の第一人者として考えをめぐらしていただいてもいます。

そして羽生九段がメディアに出る際の、言葉の表現力にもハッとさせられることがあります。昨年、私の中で印象に残ったのは筑波大准教授の落合陽一さんとの対談でしょうか。落合さんが〈羽生さんにとって豊かな人生とは?〉との質問を投げかけると、羽生九段の答えは以下のようなものでした。

〈後悔が沢山ある事です〉

〈いろんな分岐があって、こっちが良かったかなとか、そういうのがいっぱいあった方がたぶん充実していると〉

とても哲学的ですし、それと同時に刺さる言葉だなと感じました。将棋界のトップを走り続け、他業界の方との交流など数多くの経験をされてきたからこそ、示唆に富んでいますし、誰が聞いても深く沁みるのかなと。そういった意味でやはり、稀有な存在なのだと思うことがあります。