Sports Graphic Number MoreBACK NUMBER

「頼むから、セ・リーグに行ってくれ」 清原和博と秋山幸二が明かす、野茂英雄との真剣勝負の舞台裏

posted2021/05/03 06:02

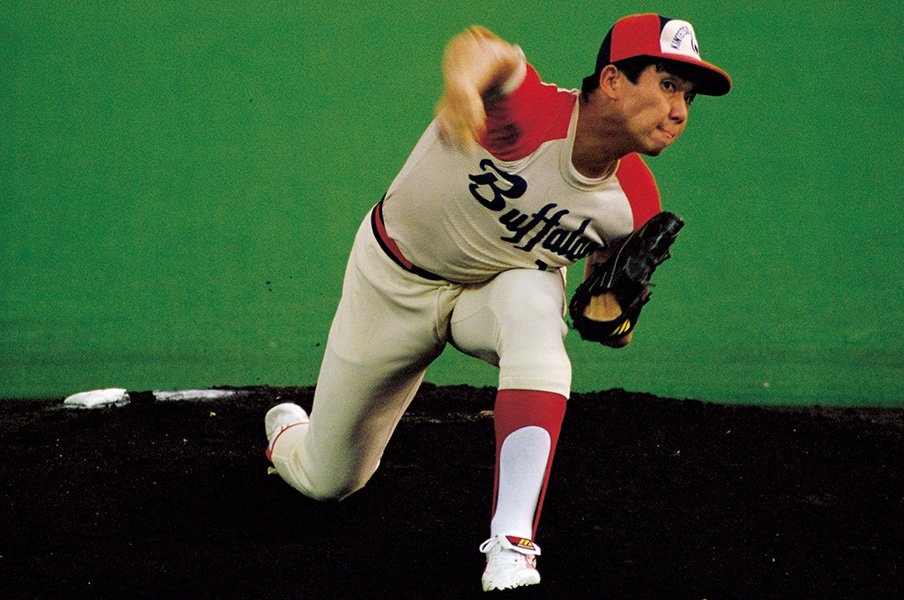

清原和博と秋山幸二、2人の主砲に大きな衝撃を与えた野茂英雄

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph by

Masato Daito

初出:「Sports Graphic Number 1009号」(2020年8月20日発売)<AK砲が明かす真剣勝負の舞台裏>清原和博&秋山幸二「2分の1のスリルと100%の純情」(肩書等すべて当時)

西陽に照らされた藤井寺球場は、いつもより空席が目立たなかった。

1990年4月10日、平日の夕刻から駆けつけた人々の目当ては、これがプロデビュー戦となるルーキー野茂英雄であった。

《こういうことか……。このピッチャーとはそういう巡り合わせなんやな》

ADVERTISEMENT

1回表、西武ライオンズの4番、清原和博は半ば呆れながら打席に立った。

ノーアウト満塁。そんな状況で初対決を迎えることが、野茂との避けることのできない因縁のように感じられたのだ。

野茂を知ったのは2年前だった。遠征先のホテルでテレビをつけると、ソウルオリンピックの決勝戦が映っていた。画面の真ん中には、アメリカ代表の大男たちを相手にストレート勝負で立ち向かう投手がいた。

《アメリカを相手に力勝負しとる。大阪にこんなピッチャー、おったんか……》

「頼むから、セ・リーグに行ってくれ」

経歴を見ると1歳下で、野球では無名の成城工業高校の出身だった。清原がPL学園3年の夏、大阪大会2回戦で完全試合をしていたのだという。清原はそのことをまったく知らなかったが、投球フォームも、打者に向かっていく気持ちも、他の投手と一線を画したその姿が強く印象に残った。

だから翌年のドラフト会議、野茂が史上最多8球団から1位指名を受けると、清原は中継画面に向かって祈った。

《頼むから、セ・リーグに行ってくれ――》

高卒1年目から毎年のように30本塁打を放ち、プロで4年を過ごした清原はすでにパ・リーグの顔だった。あらゆる投手が躍起になって清原を抑えにかかってきていた。ぶつけても構わないというように顔のあたりに速球を投げ込まれることもざらだった。おかげで、リーグで最も多くの死球を受けていた。それでも常勝ライオンズの4番として責任を果たさなければならない。そんな状況で腕に覚えのある投手がまたひとり増えることは、清原にとって、とても歓迎できることではなかったのだ。

だが、野茂の交渉権を引き当てたのは優勝争いのライバル、近鉄の仰木彬だった。