Sports Graphic Number MoreBACK NUMBER

「頼むから、セ・リーグに行ってくれ」 清原和博と秋山幸二が明かす、野茂英雄との真剣勝負の舞台裏

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph byMasato Daito

posted2021/05/03 06:02

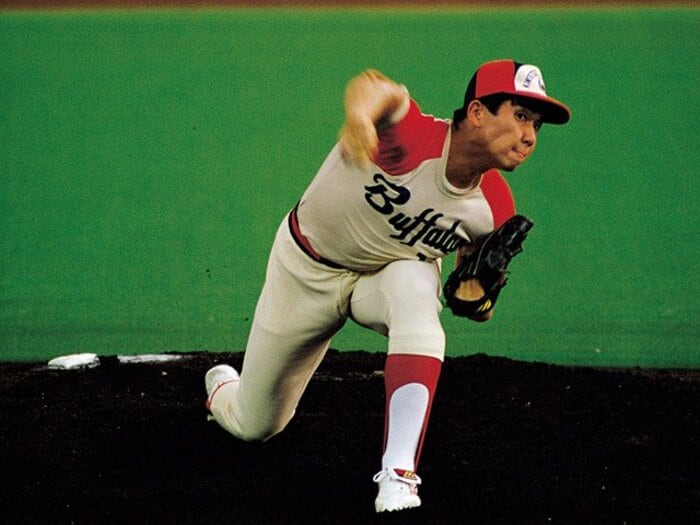

清原和博と秋山幸二、2人の主砲に大きな衝撃を与えた野茂英雄

「ノーヒットノーランは4番の恥や」

なぜ、野茂というピッチャーに惹きつけられるのか。清原がその理由を知ったのは1994年の開幕戦だった。

4月9日、西武球場。その日の野茂は手がつけられなかった。西武は8回までに12三振を奪われ、1本のヒットも打てなかった。ついにノーヒットノーランまであと3人と迫られた9回裏、先頭は清原だった。

《ノーヒットノーランは4番の恥や》

ADVERTISEMENT

清原はそう考えていた。8歳で野球を始めてから一度もその屈辱を味わったことはなかった。ベンチを出る前、清原は左手の白い手袋を締めなおした。プロ1年目はほとんど素手で打っていたが、この頃は薄い革手袋をするようになっていた。

それは19歳で常勝球団の4番打者となった清原が、目の色を変えてくるパ・リーグの猛者たちと向き合うために必要な御守りのようなものでもあった。

そしてとりわけ、野茂と対戦する日は手袋をきつく締めた。少しでもグリップに緩みがあれば、あの直球に力で負けてしまうような気がしたからだ。

フォークなら三振。それで良かった

3点ビハインドの9回裏、打席に立った清原はマウンドの野茂とキャッチャーの光山英和を交互に見て、頭を巡らせた。

《記録を狙うなら全球フォークだ。だが、おそらく野茂はフォークを投げてこない》

それは確信に近かった。あの初対戦の日から、野茂は清原に対して重要な局面になればなるほど、直球一本の勝負を挑んできた。捕手はフォークのサインを出しているはずだ。その証拠にマウンドで野茂が首を横に振ると例外なくストレートがきた。

『もうほんま……頼むわ』

背後から光山の困り果てた声が聞こえてきたのは一度や二度ではない。野茂は捕手のサインにもベンチの指示にも逆らって、清原と真っ向勝負をしていた。だから清原もいつも100%直球だけを狙ってスイングした。フォークを打とうとは考えなかった。フォークなら三振。それで良かった。

大記録を目前にしたスタジアムは張りつめたように静かだった。

初球。野茂は渾身の直球を投げてきた。

《やっぱり……こんな場面でも真っすぐでくるんか》

清原は胸が熱くなるのを感じた。