箱根駅伝PRESSBACK NUMBER

「藤原が来ました!」日テレアナも思わず絶叫…24年前の箱根駅伝 “三つ巴の5区”の結末は? 天才に挑んだ“雑草ランナー”「勝ち筋はあると思って…」

text by

山崎ダイDai Yamazaki

photograph byJIJI PRESS

posted2025/01/06 11:02

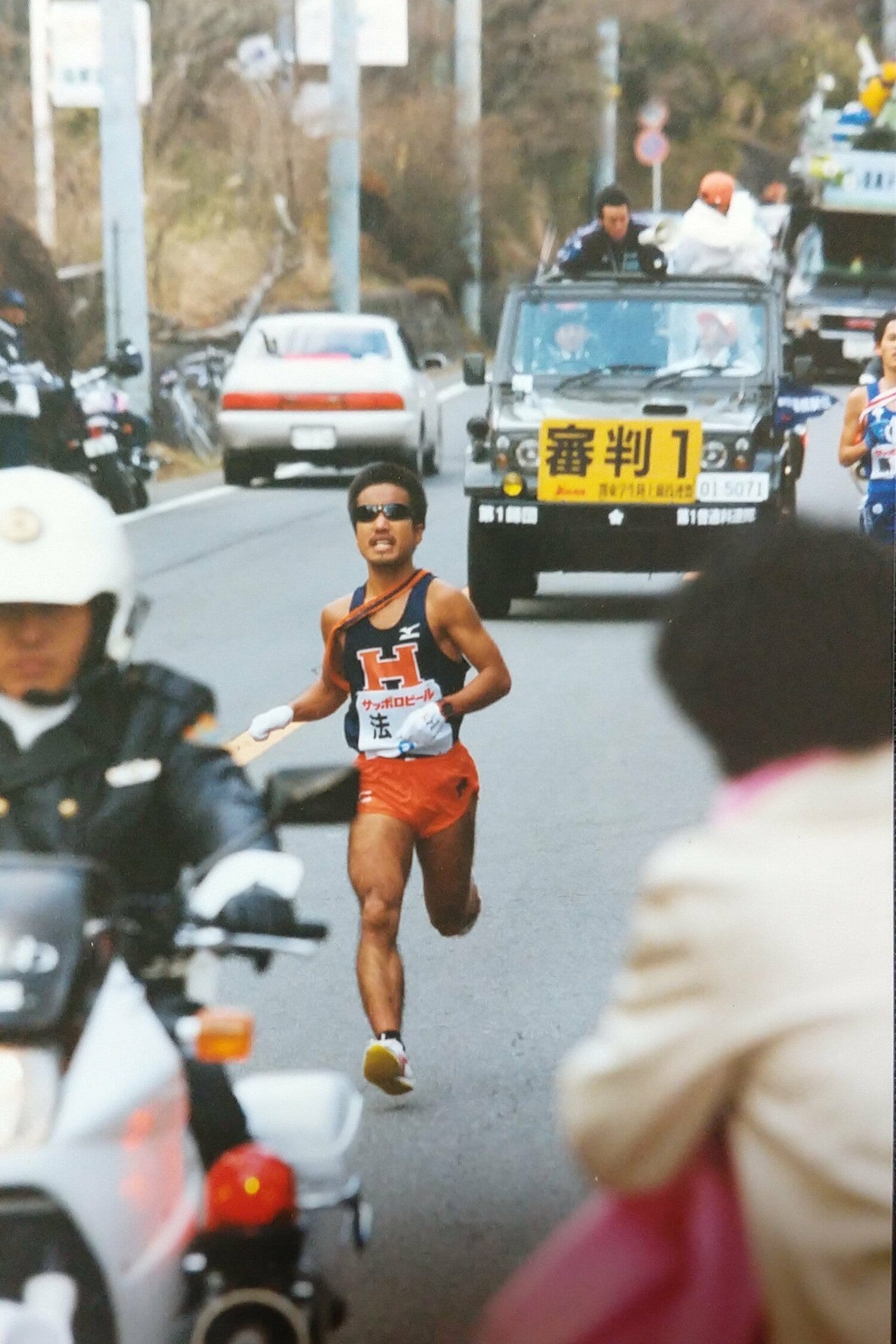

芦ノ湖ゴールまであとわずか1.5km地点までもつれた2001年の箱根路5区。法大・大村、順大・奥田、中大・藤原による三つ巴の決着は果たして…?

ただ……と大村は言葉を続ける。

「それでも僕はこの年、藤原に対しても奥田に対しても“勝ち筋”があると思っていた。箱根駅伝って、毎年200人以上があんなに注目される舞台で走れる。それだけ多くのランナーが日本トップクラスの選手とガチンコで勝負できる可能性があるわけです。他の競技だったらそんなことあり得ないですよね」

フラットレースの持ち記録で大きく上回るランナーを相手に、どうしたら勝てるのか。どんな戦略で挑めば、彼らを慌てさせることができるのか。どこでどう仕掛ければ、わずかな勝利の可能性を手繰り寄せられるのか。そうしてトップランナーに挑むチャンスがあること自体が、箱根駅伝の魅力なのだと大村は言う。

ADVERTISEMENT

そしてそういった「格上にでも本気で勝負を挑む」向こう見ずなランナーの存在こそが、この年の大村のような周囲の心を動かす奇跡のレースを生むのかもしれない。

レース後にかかってきた「一本の電話」

レース後、宿に戻って肩を落としていた大村に、コーチ伝いで一本の電話が入った。

電話の主は、2区を走った徳本一善(3年)だという。

良くも悪くもシビアな実力主義を標榜していたチームの大黒柱だ。シーズン途中で一度はチームを離れた大村に、どんな想いを抱いていたかは定かではない。ただ、少なくとも大村の中では、今日の自分が大エースの期待に応える走りだったとは思えなかった。

「結局、タスキをもらった順位を守れなかったわけですから。責めはしないまでも『惜しかったですね』とか、そういう感じのことを言われるだろうと思っていたんです」

――抜かれてしまってごめん。

そう伝えた大村に、徳本は意外な言葉を返してきたという。

「本当にお疲れ様でした。よく、あんなに粘れましたね」

その口調は、どこか嬉しそうな、誇らしそうなものだった。

それは大村にとって、なによりの労いの言葉だった。