プロレス写真記者の眼BACK NUMBER

巨大な米組織を超え世界一を目指した。

アントニオ猪木の夢、IWGPの原点。

text by

原悦生Essei Hara

photograph byEssei Hara

posted2020/06/27 11:00

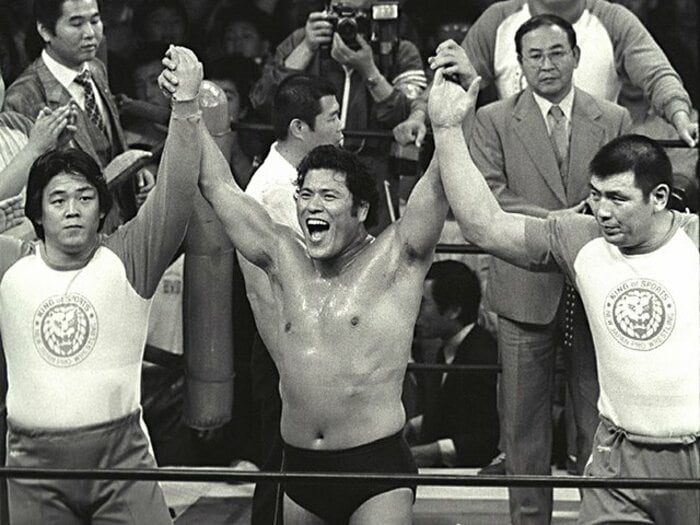

NWF王座を返上してIWGP制覇に乗り出したアントニオ猪木。左は長州力、右は坂口征二。(1981年4月23日、蔵前国技館)

アンドレ、ホーガン、キラー・カーン、前田日明……。

結局、IWGPリーグは日本だけでの開催で落ち着くこととなった。5月6日の福岡スポーツセンターから6月2日の蔵前国技館まで28日で、休みなしの28連戦というハードなものだ。とはいえ国内だけになったことで、当初8~9カ国を渡り歩くスケジュールだったことに比べたら移動はかなり楽になっていた。

決勝リーグには世界各地から有名レスラーが集まった。

アンドレ・ザ・ジャイアント、ハルク・ホーガン、ビッグ・ジョン・スタッド、ディノ・ブラボー(欠場でラッシャー木村に変更)、オットー・ワンツ、エル・カネック、エンリケ・ベラ、猪木、キラー・カーン、そしてヨーロッパで王者になったばかりの若き前田日明が名を連ねた。

ADVERTISEMENT

日本開催という利点と、IWGPが「猪木の、猪木による、猪木のためのイベント」ということを考えれば「猪木が優勝する、優勝しなくてはならない」というのが一般的な見方だった。そして決勝は「猪木vs.アンドレだろう」というのが大方の予想だった。

猪木のカリスマ性を否定することはできない。ただ、猪木がこのIWGPに優勝したら、そのまま引退してしまうのではないか、という背水の陣を思わせるような憶測も出回っていた。

1983年5月5日、東京の京王プラザホテルのバンケットルームのステージには制作費1億円とも言われたIWGPのベルトが輝いていた。