ぼくらのプロレス(再)入門BACK NUMBER

「アントニオ猪木と闘うことで有名になれた」“あぶれ者”だったスタン・ハンセンを覚醒させた“猪木の手腕”「感謝の気持ちを持ち続けている」

text by

堀江ガンツGantz Horie

photograph byEssei Hara

posted2022/10/06 17:07

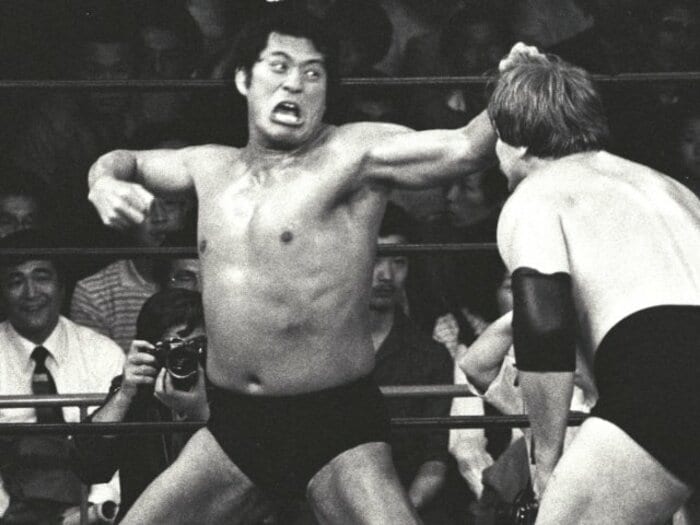

長年にわたって日本のプロレス界で活躍したスタン・ハンセン。アントニオ猪木への思いなどを語った

新日本参戦で水を得た魚のように活躍し始めたハンセンは、瞬く間にそのシンをも蹴落とし、外国人レスラーのトップの座に君臨する。それができたのは、実力はもちろん、ウエスタン・ラリアットという完全無欠の必殺技をフィニッシュホールドとして持っていたことが大きい。

「新日本に参戦以降、“ナンバーツー・ガイジン”だった私は、ナンバーワンだったシンの闘いを研究する一方で、彼ができない闘いをすることを心がけた。具体的に言えば、試合開始のゴングが鳴ってから試合が終わるまで動きまくること。彼のスタミナでは、それをやることはできないからね。そしてもう一つ、ウエスタン・ラリアットはフィニッシュ以外では絶対に使わないということだ。この一撃必殺の技があることで、私はシンのような猪木に反則負けする“引き立て役”のヒールではなく、対等のトップになることができたんだよ」

本人が明かす「全日本への電撃移籍の真相」

こうして、猪木との抗争でトップレスラーになったハンセンだが、1981年12月に突如、新日本から馬場の全日本に電撃移籍をはたし、マット界に衝撃を与えることになる。

ADVERTISEMENT

「全日本に移ったのはビジネス的な理由だよ。誤解してほしくないが、新日本のリングは本当に気に入っていたんだ。自分のスタイルにも合っていたしね。ただ、あるときから新日本に対して疑念が芽生えてしまったことも確かなんだ」

その疑念の芽を生んでしまったきっかけこそ、1981年5月に起きた新日本によるブッチャーの引き抜きだった。

「ブッチャーの移籍は、まったくの寝耳に水だった。あの当時の新日本は私とシンがガイジンのトップを形成し、アンドレ・ザ・ジャイアントやボブ・バックランド、ハルク・ホーガンといったタレントも揃っており、会場だってどこも満員だったのに、なぜ全日本から引き抜いてまでブッチャーが必要なのかわからなかったし、『俺じゃ、物足りないのか?』と、トップレスラーとしてのプライドを傷つけられた思いだった。おそらく、あの時の新日本はライバルの全日本を潰そうとしていたんだと思う。でも、それは得策だとはとても思えなかった。

どこの業界でもそうだろうが、ビジネスとはライバルがいてこそ発展するものだ。日本のプロレスは全日本があり、新日本があることで発展してきたのに、そのどちらかがなくなるというのは、あってはならないことだと思ったんだ。ましてや、もし本当に全日本が潰れたら、全日本のトップレスラーたちが、大挙して新日本に流れ込んでくることになる。そうなれば一気に競争相手が増え、自分のポジションが危うくなるのは明白だ。そうであるならば、私はむしろ全日本の救世主になろうと思ったんだ」

そしてハンセンは、1981年12月11日に新日本との契約最終試合を終えると、そのわずか2日後の12月13日、全日本の蔵前国技館に、旧友ブルーザー・ブロディ&ジミー・スヌーカのセコンドとして登場。新日のトップガイジン突然の登場に館内が騒然とするなか、ザ・ファンクスとの試合に介入し、場外でテリーに必殺ウエスタン・ラリアットを叩き込みKO。これを機に全日本のレギュラーとなり、2000年までメインイベンターとして闘い続けた。