NumberPREMIER ExBACK NUMBER

19年前にも”ダルビッシュ塾”は存在した! 東北高の後輩が明かす素顔「有さん、背番号1をください」と言うと…ダルビッシュは何と答えた?

text by

酒井俊作Shunsaku Sakai

photograph byHideki Sugiyama

posted2023/08/11 11:02

WBC侍ジャパン合宿からチームメイトに様々なアドバイスを送っていたダルビッシュ有。その姿勢は東北高校時代から貫かれていたようだ

「20mから25mくらいで練習を始めたらいいよ。感覚的にその距離がすごい大事。落ちる軌道もよく分かるからね」

高山にとって初めて聞く話ばかりだった。25mの距離で新球を投げるのが日課となり、シンカーは武器になった。弱冠17歳の卓越した投球理論に後輩たちは虜になった。

'04年、ダルビッシュの最後の夏を、高山は雨が降る甲子園のアルプス席で見届けた。延長戦の末、千葉経大附に負け、優勝候補の先輩たちが涙を流す姿を目に焼きつけながら、まったく違うことも考えていた。

ADVERTISEMENT

「次に1番を背負うのは絶対に俺だ」

意を決して「有さん、1番をください」と言うと…

数日後、仙台に帰り、硬式野球部寮の勿忘荘での日々が再び始まった。ある日、午後10時の消灯後、高山がトイレに行くと偶然、廊下にダルビッシュがいた。意を決し、ずっと考えてきたことを口に出した。

「有さん、1番ください」

すると、ダルビッシュはバッグからユニホームを取り出し、背番号のゼッケンを外して高山に手渡した。寝静まった深夜にボソッと言った。

「似合うようになれよ」

1年後の夏、ダルビッシュがいなくなった先発マウンドに立ったのは「1」を継承した高山だった。背番号のことは誰にも言わなかった。2年生エースとして夏の甲子園4試合に先発し、8強進出に貢献した。

共栄大で野球を続け、いまは東京都内で内装業を営む。野球と縁遠い生活になったが、ずっと人生のそばに置く言葉がある。

19年前、あの「1番」を譲り受けたとき、ダルビッシュから伝えられたことだった。

「1番を背負っていると、キツくなる時は絶対にある。キツくなっても、打たれてもあきらめないで、最後まで頑張れ」

【続きを読む】雑誌ナンバーの記事がすべて読めるサブスク「NumberPREMIER」内の「トレーニング理論や人体解剖学の書籍が並んでいた」東北高にダルビッシュ有が残した“伝説”を追う<後輩が感謝する「有さんの優しさ」とは?>で、こちらの記事の全文をお読みいただけます。

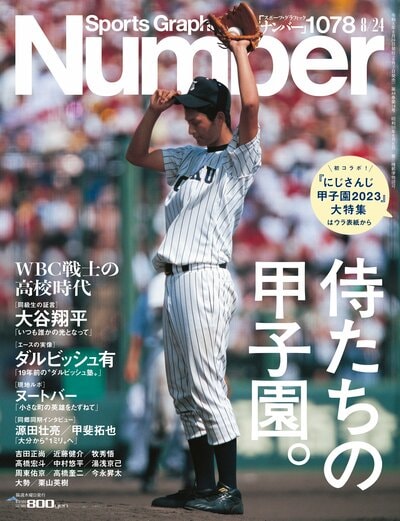

Number1078号「侍たちの甲子園」 ※書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

Number1078号「侍たちの甲子園」 ※書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします