Number ExBACK NUMBER

「おれ、やっぱりキヨハラが好きなんだよ」編集長のひと言から始まった清原和博を巡る旅「罪を犯した。でも、今までやってきたことがなしになるのは…」

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph byKatsuro Okazawa/AFLO

posted2022/07/30 17:00

1985年夏の甲子園で宇部商をサヨナラで破り、歓喜するPL学園・清原和博

編集長は清原と面と向かって言葉を交わしたことはないのだという。面識のない人物を語るにしてはいささか過剰な熱が込められていた。中ジョッキがまだ半分残っていたことから推察するに、アルコールのせいでもないようだった。

「だからさ、おれ、やっぱり清原が好きなんだよ」

それから編集長は清原が打ったあるホームランについて話し始めた。16歳の夏にカーラジオから流れていた甲子園の決勝戦、そこで耳にした清原の放物線が自らの人生に深く影響したのだという。東京の大学に進み、出版社に入って編集人となっても記憶からそのホームランが消えることはなかったのだという。

「だからさ、おれ、やっぱり清原が好きなんだよ」

ADVERTISEMENT

編集長は言った。傍に置いたままになっているビールのことを忘れているようだった。

その場で清原の特集を組むことが決まった。逮捕されたばかりの人物を雑誌の表紙にする。私は清原が甲子園で放ったホームランについてのルポを書くことになった。闇の中にいる清原ではなく、打たれた投手ひとりひとりを訪ねて、彼らの記憶の中に生きている清原和博を描くというものだった。

編集長にとってはやるべきことであり、地図すら持たずにフリージャーナリストの世界に飛び出した私にとっては書くべき物語との遭遇だった。何らつながりを持たないはずの清原という人物に関わっていくようになったのはそれからだった。

新幹線が出発してまもなく、車窓の向こうは一面の闇になった。湿気を含んだ空気が黒をより深くしていた。重く底知れない闇の向こうにいくつかの光が見えた。それがどこの街のものなのかはわからなかったが、ぽつんぽつんと小さな灯りが星のように瞬いていた。まるで希望へと向かっていくようなその光景に、私は生まれて初めて本物の旅をしているような気分になった。

これまで新幹線や飛行機は数え切れないほど乗った。新聞社にいたころは月の半分はホテルのベッドで寝るような暮らしだった。だが行き先はいつもスタジアムのある場所と決まっていて、そこに何が待っているのか、何を書くことになるのかも年数を重ねるごとに見当がつくようになっていた。新聞社のロゴの入ったパソコンから絶えず監視され、一定の場所で一定のことを書くように強いられているような気がしていた。

だがいまは違う。訪れたことのない場所にいき、まだ見たことのない人間や事物に遭遇し、そこに物語を探す。それこそが書き手にとっての旅だと考えていた。

私は座席テーブルを倒すと、手に提げてきたビニール袋から250円の缶ビールを取り出した。喉の渇きにまかせて栓に指をかけたとき、ふと、やるべきことが浮かんだ。村田の口から聞いた物語を書き留めておかなければならないと思った。

<#2につづく>

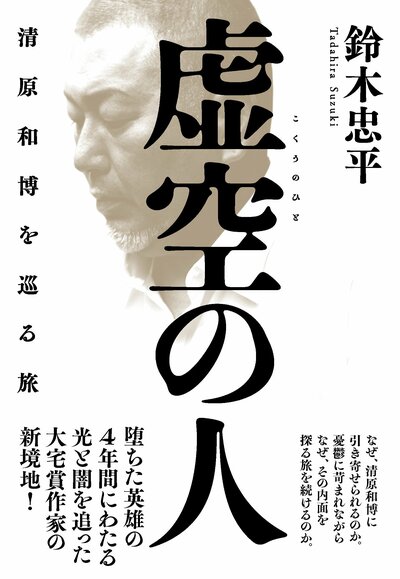

『虚空の人 清原和博を巡る旅』(文藝春秋) 書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

『虚空の人 清原和博を巡る旅』(文藝春秋) 書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

【著者インタビュー動画】

「清原和博を追い続け、何が見つかったのか。ノンフィクション界話題の作家・鈴木忠平に聞く」