テニスPRESSBACK NUMBER

錦織、ジョコ、フェデラーを口説き、

ユニクロとテニスを繋いだ坂本正秀。

text by

内田暁Akatsuki Uchida

photograph byHiroshi Sato

posted2020/03/18 11:40

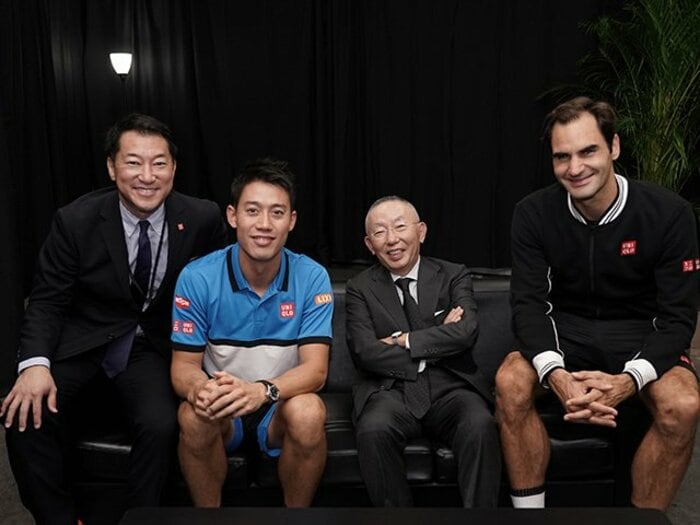

錦織圭、ユニクロ柳井社長、フェデラー。彼らが一緒に笑顔で写真に収まるのは坂本正秀の粉骨砕身あってこそだ。

カードで帰国便を買おうとしても。

そうして自ら飛び込んだ“テニス虎の穴”ではあるが、そこでの生活は想像を絶するものだったという。テニスの練習以上に、英語も分からないまま8人部屋の面々と毎朝トイレを取り合う生活は、坂本の精神をすり減らした。

渡米した年の年末には、激しいホームシックに襲われ「帰りたい」と親に懇願する。だが父親には「まだ戻ってくるな」とけんもほろろに突き放された。

それでも望郷の情を抑えられなかった正秀は、「怒られてもいい」と覚悟し、父から渡されたクレジットカードで航空券購入を試みる。ところが、何度トライしても購入できない。なんとそのカードは、父親によって既にキャンセルされていたのだ。

ADVERTISEMENT

涙ながら父に電話で抗議すると、返ってきたのは「今はまだ分からないかもしれないが、いずれ分かる。英語もテニスも中途半端なまま、今帰ってきたらダメだ」の言葉。

「もう、ここで生き残っていくしかない」

退路を絶たれたことにより、坂本の覚悟も固まった。

アガシ、クルニコワと練習して。

それからのアカデミーの生活は、正に毎日がサバイバルだった。そもそもアカデミーそのものが、互いを競わせ、生き残った者が上に上がれるシステムである。

練習生たちは実力ごとにグループに割り振られ、“入れ替え戦”に勝てば上のクラスに昇級し、より良い練習環境を獲得できる。そのピラミッドの頂点に立つのは“トップガン”と呼ばれるグループで、そこの練習生は、トッププロの練習相手を務めることもあった。

坂本は、このトップガンに入ることを当面の目標に定めた。昇格の査定対象となるのはテニスの結果のみならず、学校の成績や寮での生活態度なども含まれる。そこで勉強を頑張り、誰よりも練習にも打ち込んだ。

編み出したサバイバル術もさまざま。例えば、コーチたちが朝7時に寮を出てレストランに行くことに着眼し、毎朝、7時前に寮の近くのグランドで30分ほど走り続けた。

その坂本の姿はコーチたちの目に止まり、関心を引くようになっていく。毎朝顔を合わせて挨拶を交わせば打ち解けるし、もちろん自分の体力もつく。そのうちコーチから、「あいつは真面目で体力もあるから、プロのヒッティングパートナーをさせてみよう」と声が掛かるようになった。

その練習パートナーを務める時、坂本が心がけたのは、「男子相手には絶対にミスをせず、女子選手の時には、全力で倒しにいく」ことである。その信念のもとに坂本が練習した相手には、アンドレ・アガシら男子トッププレーヤーから、鳴り物入りでアカデミー入りした当時12歳の天才美少女、アンナ・クルニコワまでもいた。