プロレス写真記者の眼BACK NUMBER

祝喜寿アントニオ猪木の伝説検証!(4)

数々の名勝負とこれからの夢。

text by

原悦生Essei Hara

photograph byEssei Hara

posted2020/02/29 19:00

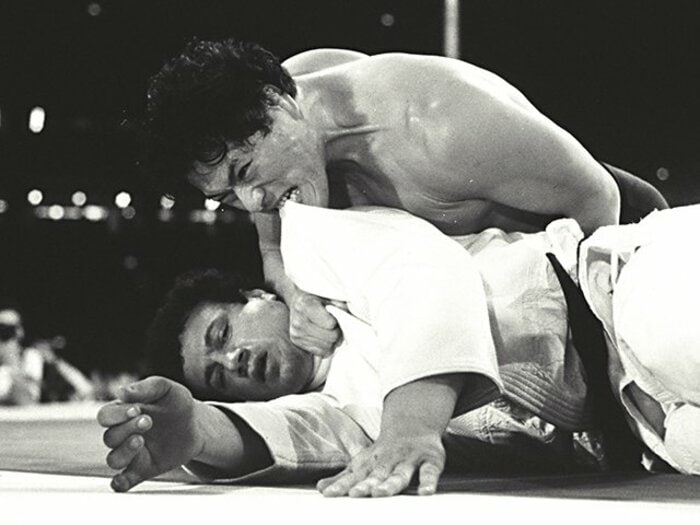

勝つためにはすべてを使う! チョチョシビリ戦で、相手の道着に噛みついてまで戦っていたアントニオ猪木。

柔道着を噛んでまで戦う、猪木の異常な執念。

そもそも猪木の異種格闘技戦の始まりは、1976年2月のウィレム・ルスカとの戦いだった。オランダの赤鬼、1972年のミュンヘン五輪柔道無差別級と重量級の金メダリスト。猪木は激闘の末、ルスカをバックドロップ3連発で破っていた。

その猪木が同じミュンヘン五輪の軽重量級(93キロ以下)金メダリスト、チョチョシビリと、歳月こそ流れてはいたが戦った……というわけだ。

猪木とその試合の数カ月前、モスクワに向かう飛行機に乗り合わせた時、リングについて話したことがある。

ADVERTISEMENT

「リングだから、語源はもともと円でしょう。昔のボクシングだって、街のケンカだって、円い人垣の中で戦った。ただ、見せるためにロープを張る必要があってリングは四角くなった。6角形や8角形のリングは作れても、ロープを円く張ることはできない」

私はこんなことを猪木に言った記憶がある。

結果、猪木には逆転の発想が生まれたのだろう。じゃあ、ロープを取り払ってしまえば、丸い円形のリングが可能だろう、と。アマチュア・レスリングのマットの中だって、相撲の土俵だって「○」なのだ。

正方形のリングの4面を膨らませば円形のリングが出来上がった。

だが、こうして誕生した鉄柱だけが残ったロープのない円形リングは、柔道のチョチョシビリにアドバンテージを与えたようなものであった。

チョチョシビリの腕殺しにあって左腕が使えなくなった猪木が、チョチョシビリの柔道着に噛みついて相手の体をコントロールしようとするシーンがある。

柔道着を噛んでも反則ではない。

この光景を目撃した瞬間、私は素直に「すごいな」と思った。

戦いというものに対する、猪木の底しれぬ執念を感じたからだ。そのシーンは、まるでストップモーションのように今も私の脳裏に焼き付いている。

この試合、最後はリングに伏して10カウントを聞いてしまう猪木の姿が残った――これも猪木の引退試合の1つだったのだろうと、後になってから納得した憶えがある。

一番好きだったのはアンドレと戦った時の猪木。

いわゆるストロング・スタイル。技と技、もしくは力と力の攻防で一瞬も見逃せないような激しい試合は、見応えがある。

そんな死闘の中でも、私は……あの大巨人アンドレ・ザ・ジャイアントと戦う猪木が一番好きだった。

223センチ、230キロ。そのアンドレの攻略法に、特に濃厚な「猪木の世界」を感じることができたからだ。

大巨人につぶされて苦痛に耐える猪木。絶妙なタイミングでアンドレにドロップキックを浴びせる猪木――そのままアンドレを抱え上げて投げ飛ばす時、この上ない快感がストレートに伝わってきた。