プロレス写真記者の眼BACK NUMBER

祝喜寿アントニオ猪木の伝説検証!(4)

数々の名勝負とこれからの夢。

text by

原悦生Essei Hara

photograph byEssei Hara

posted2020/02/29 19:00

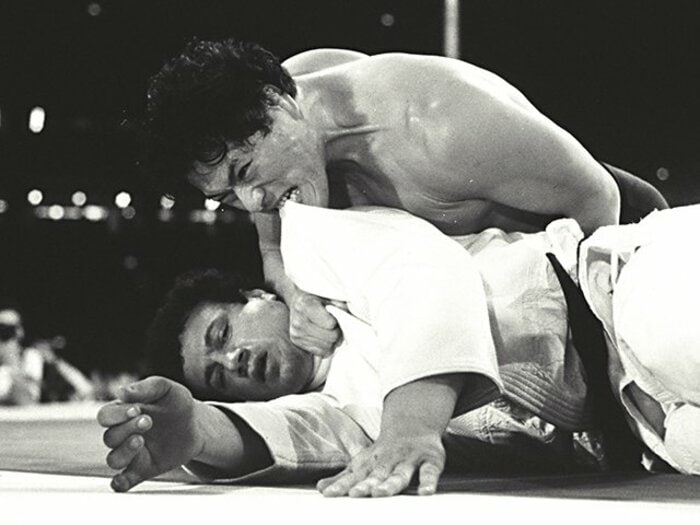

勝つためにはすべてを使う! チョチョシビリ戦で、相手の道着に噛みついてまで戦っていたアントニオ猪木。

北朝鮮で15万人の観客の前で戦った記憶。

1995年4月、北朝鮮・平壌で開催された「平和の祭典」。

その大会のリック・フレアーとの試合は、古き良き時代のプロレスを強烈に感じさせてくれた。フレアーという一流のアメリカン・プロレスのキャラクターと、日本を代表するストロング・スタイルの猪木が戦ったのだ――まるで昭和の30年代後半から40年代が思い浮かぶような光景。

あの大会が開催されたのは、世界最大とも言われた15万人収容の「メーデースタジアム」だった。スタンドだけで15万人だから、アリーナも入れるとさらに多くの人が見たことになる。まるでこだまのように遅れて伝わってくるスタジアム内の大歓声が、これまで感じたことがない異様な雰囲気を作り出していた。

ADVERTISEMENT

猪木は、師匠・力道山の故郷で大観衆から称賛されたのだ。

この時の試合を振り返って猪木が、「ガウンは平壌に脱いできた」と、まるであの試合が引退試合だったかのような発言をしたこともあるほど、感慨深い一戦だった。

「やり残したことなんかないよ」

猪木の実際の引退試合は1998年4月に東京ドームで行われた。

猪木はUFC王者ドン・フライをグラウンド・コブラツイストに捕らえて、正真正銘の最後の試合で、勝者としてリングを降りた。

プロレスラー、アントニオ猪木はきれいにリングから去ることができたのだ。

「やり残したことなんかない」

猪木は自らの引退を語ることで、安易にカムバックしてしまうプロレスラーたちに厳しい警鐘を鳴らしてきたのだ。

「猪木プロレス」はアントニオ猪木でなくては成立しない。たとえ、誰かが猪木の名前を口にして戦ったとしても、だれも猪木になることはできない。

だから、猪木がリングを去った後――日本プロレス界は、大きくそのスタイルを変えざるをえなかったのだと思う。

それは時代の流れに身を任せるようなもので、ごく自然なことだったのかもしれない。