Number ExBACK NUMBER

アメフトは暴力的な競技ではない!

伝説の横国-法政戦の証言で考える。

text by

別府響(文藝春秋)Hibiki Beppu

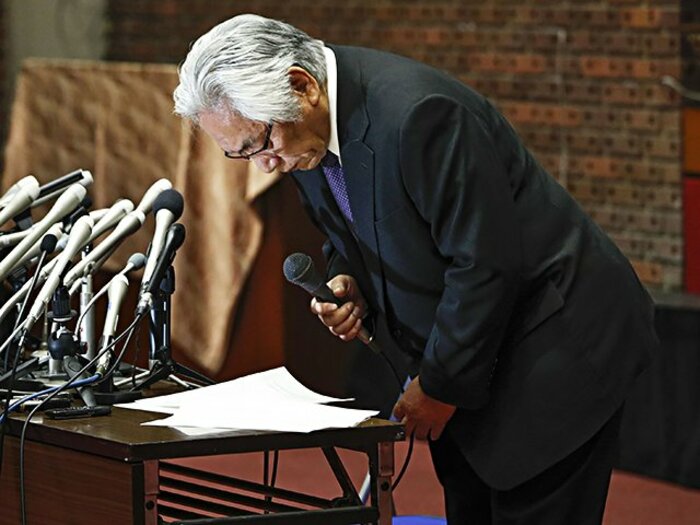

photograph byKyodo News

posted2018/05/29 11:00

今回の事件の問題が、すなわちアメフトという競技の問題なわけではない。

コーチは専任ではなくボランティアだった。

「相手は王者・法大ですから、当然リスペクトの気持ちもありました。でも、選手達に中途半端な想いだけはさせたくなかったんです」

そう振り返るのは、当時横国大のオフェンスコーディネーターを務めていた石原一幸だ。京大アメフト部出身の石原の本業は航空会社のパイロット。当然、当時もコーチ業はボランティアだった。

「フライトで時差があることも多かったですが、試合前までは国際電話で何度も選手たちと話をしましたね。コーチの使命は選手に『もしかしたら勝てるかもしれない』と思わせること。ですから、なんとかそれに向けて頭をひねりました」

ADVERTISEMENT

石原が用意した法大に勝つための策。

それは“時間を支配”することだった。

「とにかく攻める時間を長くしようと考えました。こちらのオフェンス時間を長くすれば、実力差があっても接戦になるんです。あとはどこかで法大のスタメン相手に、何とか1本タッチダウンを取ろうというのが目標でした」

そうして、当時はまだ珍しかったショットガン隊形からのランプレーを軸に、徹底したタイムコントロールを実行した。

通常、ショットガン隊形はパスに特化したフォーメーションだ。そこからあえてランプレーを繰り出すことで、法大の対応を後手に回らせようとしたのだった。

ファウルを避け、時間をかけて攻める。

アメリカンフットボールはおおまかにいえばランプレーでは時間が流れ、パスプレーでは時間が止まる。そのため、ランプレーでの泥臭い地上戦を繰り返し、ひたすら愚直な前進を試みた。終わってみれば、この試合の攻撃時間は法大が14分だったのに対し、横国大は実に34分にも及んでいた。

そうして練り上げられた戦術は、徐々に法大の焦りを生む。当時、横国大で副主将を務めていた田島聡嗣はこう振り返る。

「僕らが1本タッチダウンを取って7-12となった第3Qから第4Qにかけて、1つのシリーズで10分近くかけて、ひたすらじりじりと攻め込んだんです。法大側もプレッシャーがあったんでしょうね、大事な所で反則が重なった。一方の僕らはずっと集中して攻撃をすることができた。つまらない反則はなかったと思います」