アスリート万事塞翁が馬BACK NUMBER

「夏休みのある朝、母が消えた」父の暴力と貧乏生活…“ボートレース界のグレートマザー”日高逸子60歳が過ごした壮絶な幼少期

text by

田中耕Koh Tanaka

photograph byItsuko Hidaka

posted2022/08/12 11:02

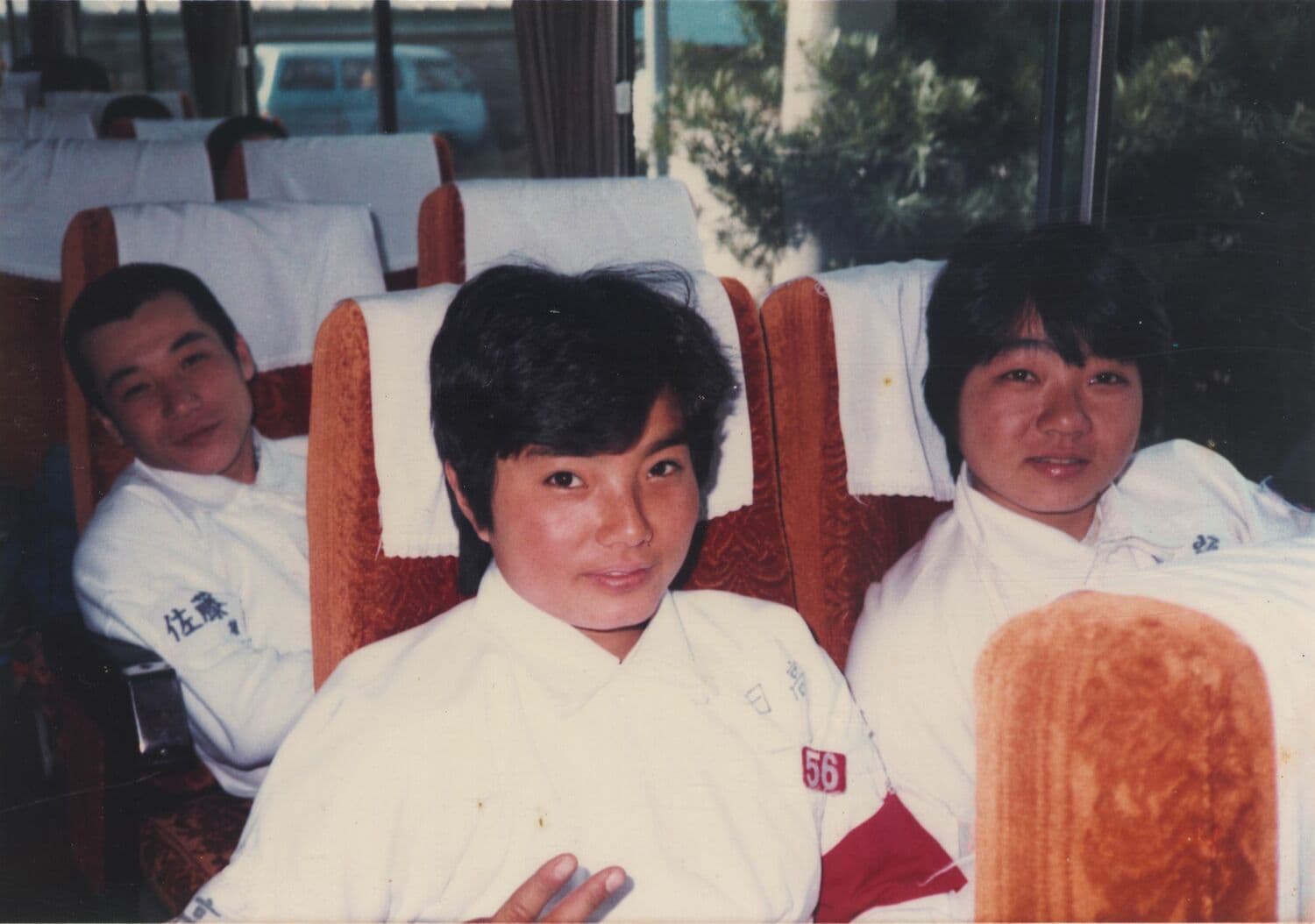

本栖研修所時代の日高逸子。ボートレーサーとしての成功の裏には、幼少期の過酷な体験があった

ただ、実際に試験会場に訪れると、血の気が引く思いだった。数隻の小さいボートが波に激しくぶつかり、跳びはねるように水面を走っていた。旋回しようとして転覆するボートも多い。「ボートがどんなスポーツか知らなかったから、試験会場で走るボートを見た時は言葉を失いました」。日高は足がすくみながらも、なんとか33倍の難関を突破した。

同郷の教官の言葉「帰るところなんてないじゃないか」

試験に合格した者は、1966年に全国モーターボート競走会連合会(現在の日本モーターボート競走会)がつくった「本栖研修所」で1年間の訓練を受けなければいけなかった。

訓練は過酷そのものだった。ボートは時速80キロに達し、転覆して水面に投げ出されると、後続のボートにひかれて命を落とす可能性もある。一瞬たりとも気を抜けない。

ADVERTISEMENT

日高は入所から2カ月が経っても走ることすらままならない。恐怖感が体を覆いつくし、自信喪失がピークに達した。やめることを決意し、通りかかった教官にその旨を告げると、思いがけない言葉が返ってきた。

「まあ、落ち着け。お前の作文を読んだが、帰るところなんてないじゃないか」

それは、入所すぐの頃に自分の人生を洗いざらい書いた作文を指していた。母の蒸発、父の暴力、祖父母宅での苦難の生活、そして職を転々とした社会人生活……。最後はこう締めていた。

「全て中途半端のままで終わってきました。だけど、それも今日で卒業します。ボートに全てを懸けます」

教官はその内容を覚えていて、日高にこう語りかけた。

「俺も同じ串間の人間だ。頑張ってほしい。とりあえずあと1週間やってみろ。それで駄目だったら、また言ってこい」

「はい、分かりました」

ためらわずに言葉が出た。自分のことを真剣に考えてくれる人がいることに感激した。この“恩人”との出会いがなければ、ボートレースの女王は生まれていなかった。