濃度・オブ・ザ・リングBACK NUMBER

カリスマ葛西純「世の中は無駄な血を一滴も流すな」 頬を串刺し、人間ダーツ…それでもデスマッチが“ただの残虐ショー”ではない理由

text by

橋本宗洋Norihiro Hashimoto

photograph byNorihiro Hashimoto

posted2022/05/21 17:00

5月3日、所属するFREEDOMSの横浜武道館大会で佐久田俊行と対戦した葛西純。コスチュームは『時計じかけのオレンジ』ばり

「頭上から人が…」大量出血でもドリューは闘い続けた

5日の大日本では、デスマッチヘビー級選手権で宮本裕向とドリュー・パーカーが対戦。試合形式は「Death from above Scaffold +α DeathMatch」。スキャフォールド、つまり建築現場のような足場をリング内に設置しての闘いだ。その高さはコーナーポストの遥か上。“高さ”をどう使うかがポイントになる。

試合は足場の上での攻防から始まり、宮本が足場を使ったロメロスペシャル。吊り天井という技名でも知られるが、この場合は宮本が“吊り下がる”ことで威力をつけた。こうしたアイディアは、やはりチャンピオンが抜群に優れている。

試合前半、ガジェット(金属の凶器)をつけたバットで殴られたドリューが左腕から大量出血してしまう。こういう場合、プロレスでは応急処置を施しての試合続行ということもある。レフェリーもそれを促していたようだが、ドリューは闘い続けた。闘い続け、隙を突いて反撃し、相手の動きを止めたところで場外へ。そこで初めて応急処置を受けた。それも一つの矜持というものだろう。

ADVERTISEMENT

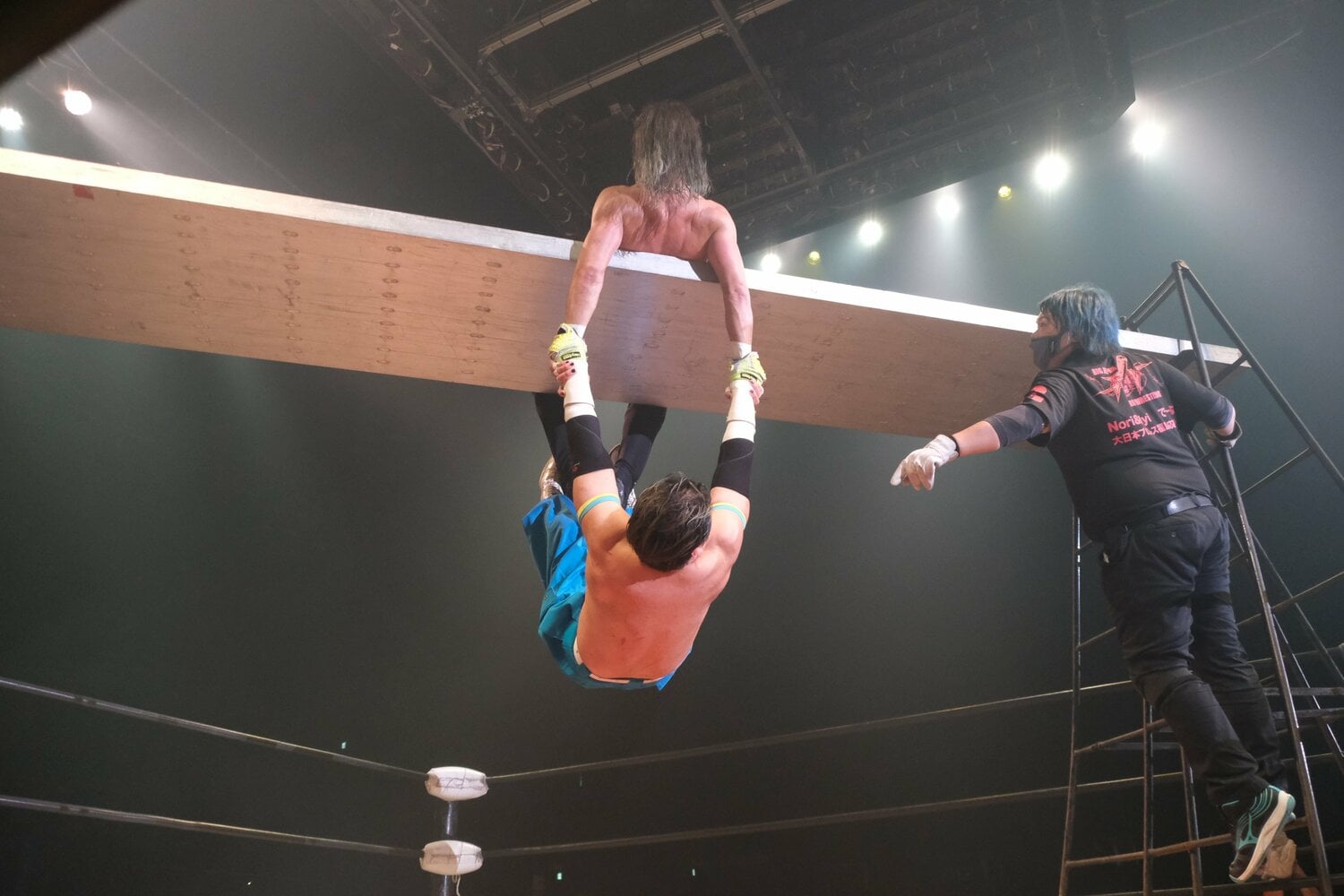

もちろん宮本も容赦ない。リングにテーブルをセット。足場の上からドリューをテーブルに投げ捨てる。リングサイドで撮影していると、誇張抜きで「頭上から人が降ってきた」という感じだった。

デスマッチプリンス「飛んだら気持ちいい」

ドリューは得意のダーツ攻撃を見せた。相手の背中にダーツの矢を投げて突き刺す。イギリスはウェールズ出身の24歳、“デスマッチプリンス”とも呼ばれる若者は2019年に来日し、翌年から大日本の所属に。団体の道場併設の寮で暮らしてきた。ヴィーガンだから最初は食べるものにも困ったそうだ(コンビニの昆布のおにぎりは大丈夫だった)。

日本語を覚え、自分流のデスマッチを磨き上げる。少年時代に憧れたのは飛び技を使うハイフライヤーとデスマッチファイター。気がつけばその両方になっていた。コロナ禍が長引いて日本を離れる時期も延び、結果としてこのタイトルマッチが巡ってきた。自身2度目の戴冠をもたらしたのは、足場の上からのスーパーダイブ。超高角度のスワントーン・ボムだ。

「(スキャフォールドは)高いけど飛んだら気持ちいい」

どんどん流暢になる日本語でドリューは言った。今大会は蛍光灯とガラスが使えなかったそうだ。会場の利用規定などにより、アイテムが制限されることはよくある。ただ、横浜武道館でのデスマッチはどの試合も素晴らしいものだった。「デスマッチは蛍光灯だけじゃないな」とドリュー。

むしろこういう時にこそ頭を働かせ、観客の予想を上回ろうとするのが一流のデスマッチファイターだ。“プロレス頭”がよくなければ面白いデスマッチはできない。ただ凶器で殴り合っているだけではないのだ。