プロ野球PRESSBACK NUMBER

落合博満からいきなり「お前は競争させねえからな」13年前、中日に移籍してきた和田一浩が感じていた“落合の怖ろしさ”

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph byKYODO

posted2021/11/03 17:02

04年から11年まで中日の監督を務めた落合博満。すべての年でAクラス入り、セ・リーグ優勝4回、日本シリーズ優勝1回を果たした

和田と仲間たちはバットを手にしたまま、画面の前に顔を寄せ合った。

監督である星野仙一がベンチで睨みをきかせる中日は、最終回にライト前ヒットで何とかノーヒットノーランの屈辱を免れると、そこから意地を示すように1点を返した。

ただ、一矢を報いただけで敗北は決定的に思えた。

ADVERTISEMENT

そのとき、白木のバットをすらりと構えて打席に立ったのが落合だった。ランナーは2人いた。中日の4番打者は唸りを上げる斎藤のストレートをゆったりとしたスイングでとらえた。錯覚だったのかもしれないが、そのように見えた。時間が矛盾したような衝突が起こり、そこから飛び出した打球は歓声の中を伸びていった。和田の見つめる先でナゴヤ球場の外野スタンドに飛び込んだ。逆転サヨナラ3ラン――。

高校野球でも起こり得ないようなドラマに、和田は素振りも忘れて食い入った。ナゴヤ球場のスタンドも中日ベンチも揺れていた。星野も立ち上がってベンチを出ていた。ただ、落合はそのなかでひとり異なる温度を保っているようだった。淡々と仲間たちと手を合わせるそのポーカーフェイスはチームとは一線を画した個を感じさせた。俺は俺の責任を果たしただけだ、というドライな顔に見えた。

その夏の夜の残像は和田のなかで永遠になった。

「やるのか? やらないのか?」

和田はホテルの部屋で天井を見つめていた。ベッドに投げ出した左足には、相変わらず疼くような痛みがあった。覚悟を決めるしかなかった。

たとえ走れなくても……やるしかない。

野球という団体スポーツにあって、落合のチームはひたすら個を追求していく。それは一見すると選手にとって理想の環境に映るのだが、いざその状況に身を置いてみると決して楽園などではないことがわかった。むしろ逃げ場のない地獄であると言えた。

例えば、どこかを傷めた選手に、落合は「大事を取って休め」とは決して言わなかった。 痛みを訴えてきた選手に対して、落合の口から出るのは「やるのか? やらないのか?」という問いだけだった。

「できません」と答えれば、次の日には二軍のロッカーにいることになる。それだけだ。

権利と引き換えに、冷徹に結果と責任も求められる。その天秤が釣り合わなくなれば、自分の指定席には別の誰かが座ることになる。

首根っこを押さえ付けられ、反吐を吐くまでやらされる。和田は日本野球界に根付いた根性主義には耐えてきた自負があったが、落合には、それとはまったく種類の異なる怖ろしさがあった。

翌朝になっても痛みは引かなかった。和田はチームトレーナーに状態を報告すると、落合には、「今日はちょっと全力で走れないかもしれません」とだけ伝えた。落合は頷いただけで何も言わなかった。

そして、和田はいつものように打席に立った。横浜スタジアムのナイター照明を浴びて、 1本のヒットを放ち一つの四球を選んだ。ベースをまわる和田の足取りがいつもより鈍く歩幅が狭くなっていたことに気づいた者はほとんどいなかった。<続く>

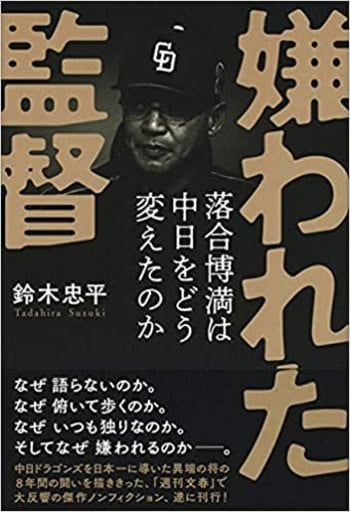

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋) (書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします)

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋) (書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします)

記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。