野球クロスロードBACK NUMBER

福島県“最強”の聖光学院で「野手歴代1、2を争う逸材」 それでも監督の本音は「高卒プロは早すぎる」

text by

田口元義Genki Taguchi

photograph byGenki Taguchi

posted2021/01/12 17:00

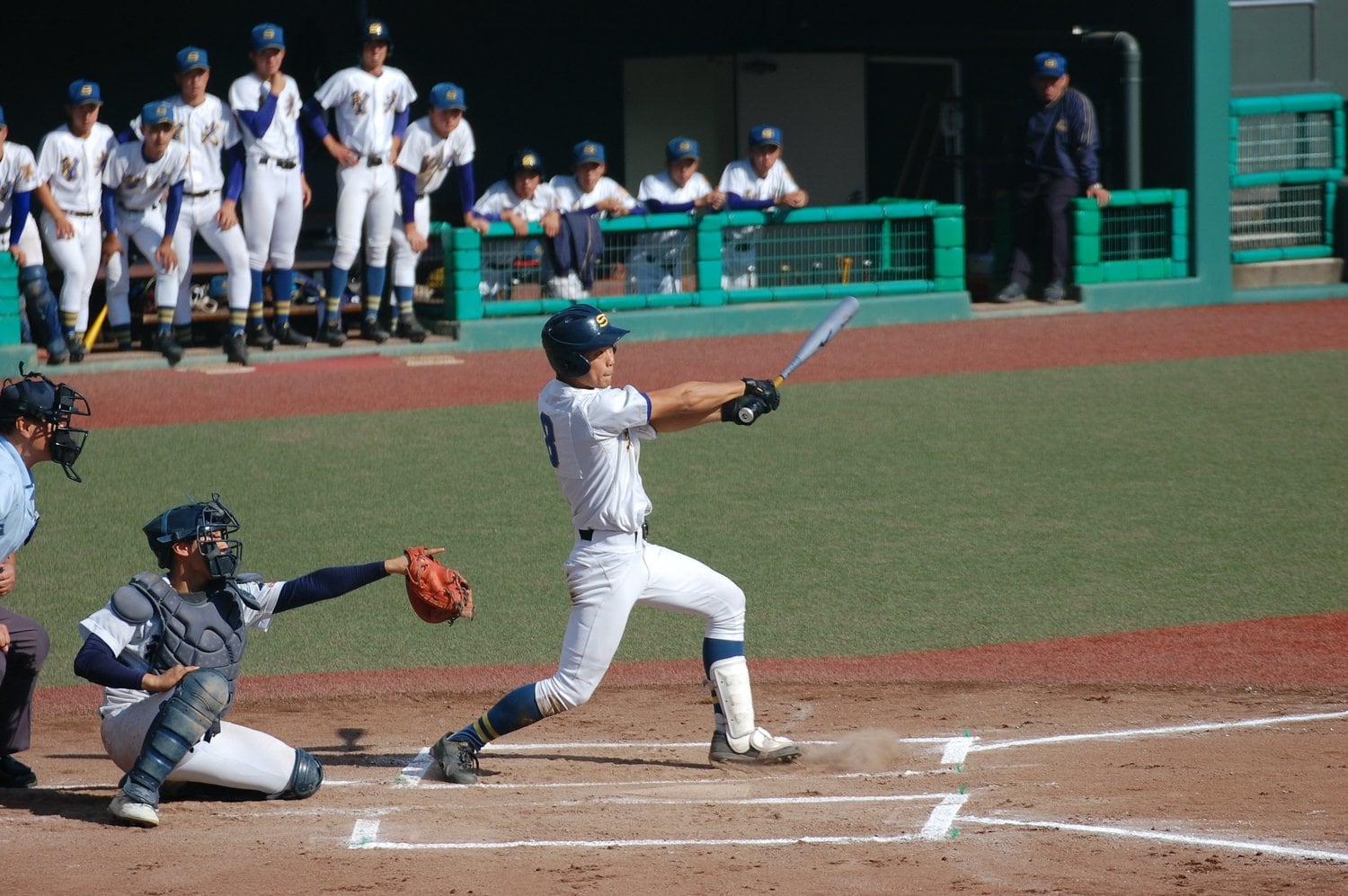

聖光学院で1年生の秋からレギュラーに君臨する坂本寅泰

「中学の時に2個上の先輩たちの試合を観に行って、自分が想像していた技術的な強さというよりは、試合中のベンチの雰囲気とか、相手チームに与える圧力がすごいと感じて。『自分もここでやりたいな』って憧れました」

「もっとこの子らと野球をしたかった」

根っこではわかっているはずなのに表現できない。監督からすれば、そこが不満なのだ。

しかも、今のチームには、坂本にしか落とし込むことができない財産がある。

ADVERTISEMENT

そう、昨夏の経験だ。

新型コロナウイルスの猛威により、センバツのみならず夏の甲子園までもが中止となった。福島県と東北地区の独自大会で聖光学院が東北の頂点に立てたのは、現実を受け入れ、歩を前に進めたからだった。

斎藤や部長の横山博英が懇々と諭す。

「お前たちが愛しているのは甲子園ではなく、野球のはずじゃないのか」

原点に立ち返り「心のなかの甲子園を目指そう」と、チームに和が生まれる。

しかし、夏の大会が始まってからも、ベンチ入りできなかったメンバーの想いを背負う使命感、試合での恐怖心と向き合うことができず、斎藤から檄を飛ばされ続けた。そういったさまざまな感情をを克服し、彼らは一度も負けることなく夏を締めくくった。そして、監督に「もっとこの子らと野球をしたかった」と最敬礼させた。

「お前次第で、天国にも地獄にもなるんだぞ」

聖光学院の現役世代で、そのような苦難と歓喜を知るのは坂本ただひとりなのである。

8月の東北大会後に新チームが結成されてから、斎藤は定期的に坂本に自覚を促している。

「3年生の苦しみ、歩みを肌で感じたのはお前だけなんだぞ」

「お前の声は生きた教材なんだ。その経験をチームに落とし込む大仕事をしてほしい」

「このチームは、お前の関わり方次第で、天国にも地獄にもなるんだぞ」

斎藤がアグレッシブにチームに接するチャンスをうかがう。それなのに、幾多の言葉が一向に響かない。だから、歯がゆいのだ。

「まだ丸裸になってチームを動かす気がないっていうか、いい子ちゃんにしか見えないんだよね。『自分が強く言ったら、みんなから嫌われるかもしれない。だから、余計なことは言わないでおこう』とかね。そう思っている時点で勝負師じゃないよね。相手と駆け引きしているうちは、本物の選手にはなれない」

「神格化されるまでの選手になれるかどうか」

では、坂本の視点ではどうか。心の持ち方について尋ねる。

――現時点で客観視するとどうか?

坂本が自戒するように言った。