Number ExBACK NUMBER

「右肩から骨が飛び出し…」“テレビ中継されなかった”アントニオ猪木の大怪我…腕折り事件から2年後、“シュツットガルトの惨劇”には伏線があった

text by

小佐野景浩Kagehiro Osano

photograph by東京スポーツ新聞社

posted2024/05/17 11:02

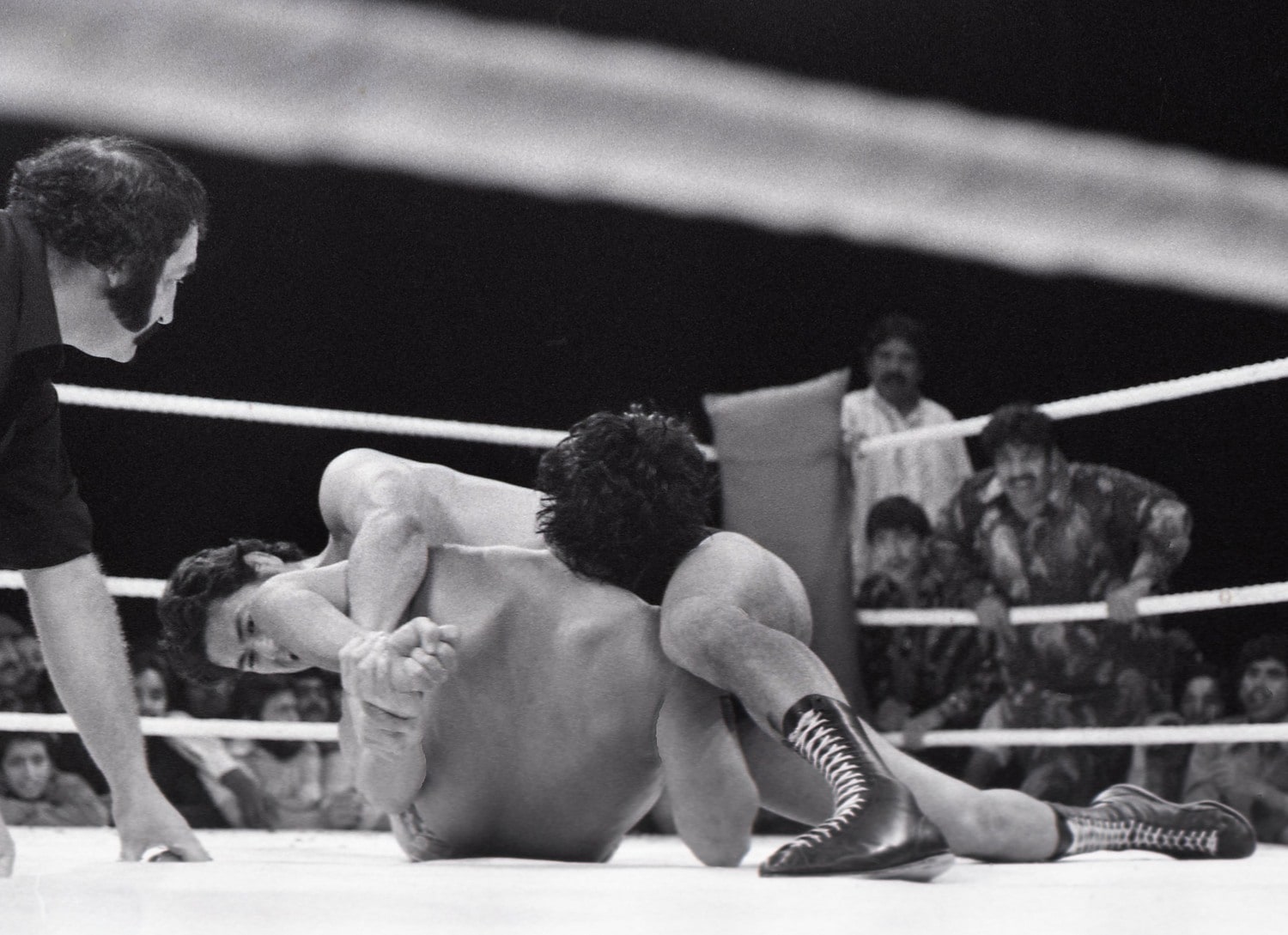

「シュツットガルトの惨劇」として語り継がれるアントニオ猪木vsローラン・ボックの一戦(1978年撮影)

アリ戦以降、殺到していた“猪木への挑戦状”

1年後の78年4月に自費で来日したボックは、猪木に直談判。同年11月に猪木初の欧州遠征が実現することになるが、新間氏は一抹の不安を感じたという。

76年6月26日のモハメド・アリ戦以降、猪木の許には世界中から挑戦状が殺到したものの、要請に応じて遠征した同年10月の韓国、12月のパキスタンで相次いで“事件”に見舞われたからだ。

「パキスタン遠征のアクラム・ペールワン戦だって、“新間、俺は負けるわけないけど、ちゃんとした試合をさせてくれるんだろうな”と聞かれて、“大丈夫ですよ、社長。向こうもちゃんとしたプロモーターなんですから”と言っていたんだよ。それが試合が始まる5分前になって、“今日はプロレスじゃない。何でも有りの試合だ!”と変わったんだから。それで猪木さんが怒ってさ。気を入れ直して出て行って、ペールワンの腕を折って……」

ADVERTISEMENT

「あの試合は涙が出たね。終わった後、涙を流して“社長、すみませんでした。こんな試合をしてもらっちゃって”と言ったよ。そうしたら、猪木さんが“何がこんな試合だ、バカ野郎。俺は折ってきたんだ!”って。奥さん(倍賞美津子)がいる前で、7万人の大観衆の前で国民的な英雄の腕を折ったんだから。その前の韓国でのパク・ソンナン戦も同じような状況だったしね。だから、この時のヨーロッパ遠征も私の中では不安でしたよ」

猪木の決断「いつでも、どこでも、誰とでもできる」

だが、最終的にヨーロッパ行きを決断したのは猪木自身だった。そこには猪木なりの格闘ロマンがあった。

「ある時、“新間、もし許されることなら、俺はインド辺りの聖地と言われる場所を徒歩で訪ね歩きたい”と言い出したの。“1920年代の世界王者スタニスラウス・ズビスコがインドに行った時にグレート・ガマと戦って、サンドレスリングでたった何秒かで押さえ込まれたという話がある。真実なのか伝説なのかわからないけれども、そういう噂が立つ場所には必ず違う格闘技があるんだ。日本でも嘉納(治五郎)先生が柔道を創り上げる前に、いろいろな柔術があったはずだ。そういうものを探し続けるのが俺の夢なんだよ”と熱っぽく語っていたこともあったしね。猪木さんはいつでも、どこでも、誰とでも、どういうことでもできるという精神でやっていたから、ヨーロッパに行く時も来るなら来いという感じだった。自分がナンバーワンだと思っているから、“俺は何でもいいよ”って」

そして、新間氏は自らマネージャーとして同行すると同時に、藤原喜明をポリスマンとして連れて行く。

「やっぱり藤原はボディガードとして頼りにしてた。藤原の実力は半端じゃないし、だからパキスタンにも連れて行ったし。あの時のパキスタンには小沢(正志=キラー・カーン)と永源(遙)ちゃんも一緒に行ったけど、それぞれに役割があったのよ。永源ちゃんなんてコンクリートの上に投げられたって、へっちゃらだからね。まあ、藤原は別格としても、他は誰でも良かったんだよ、あの頃の新日本プロレスは」

蓋を開けてみれば、この欧州遠征は 22日間にわたってヨーロッパ各国をサーキットするという大規模なものだった。