スポーツ・インテリジェンス原論BACK NUMBER

あの6回ウラ“申告敬遠”がすべてを変えた…巨人・原辰徳采配にヤクルトファンすら驚く「好投の高橋を降板させたかった、は本当か?」

text by

生島淳Jun Ikushima

photograph bySankei Shimbun

posted2021/11/16 11:03

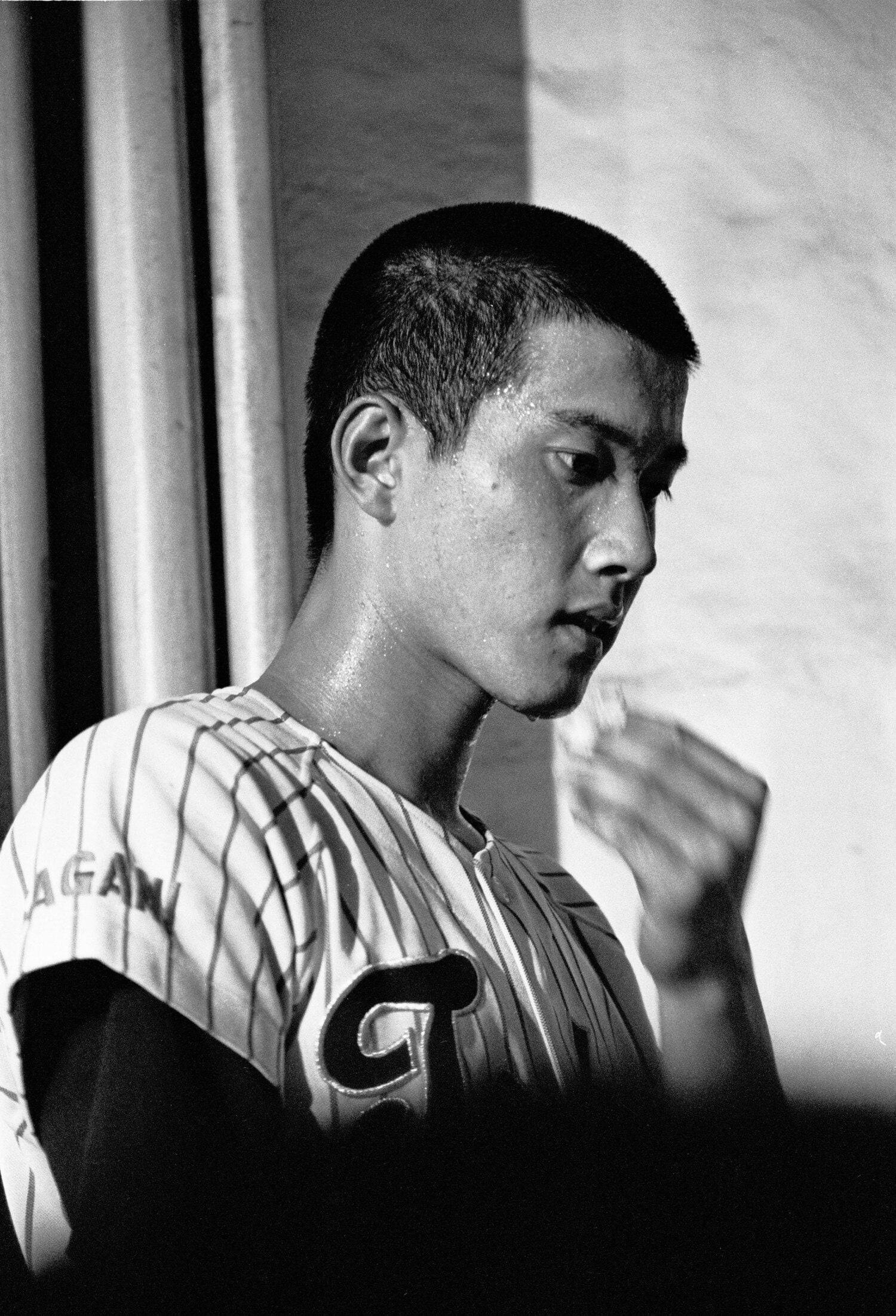

クライマックスシリーズ第2戦の6回裏、マウンドで菅野智之(中央左)らに言葉をかける原監督。その後“申告敬遠”を選択する

ヤクルトのファンからすれば、「えっ、いいんですか?」という思いだ。シーズンを通して見ていれば、西浦よりも川端の方がはるかに危険だということは分かる。

この判断の解釈は、解説者によっても分かれる。

曰く、好投の高橋をマウンドから下ろしたかったから。

ADVERTISEMENT

川端であろうと誰であろうと、菅野なら抑えてくれるから。

このふたつの要素の組み合わせが判断理由だったのだろうが、そうだとしたら、原監督はゲームの流れに無頓着だったように思わざるを得ない。

おそらく、高橋はすでに102球を投げており、もともと交代時期を迎えていた。その前に私がブルペンを確認したときには、石山泰稚、そしてスアレスがウォームアップを済ませており、川端が代打の用意をしていたのは、ブラフではなかった。

原監督は、オスナを三振に取ってムードを変えた菅野に水を差しただけでなく、西浦と川端の比較を十分に検討することなく、敬遠を指示したように思えた。

その結果が、川端への押し出しである。

オスナ三振のあとに流れていた空気は雲散霧消し、次打者の塩見泰隆が走者一掃の三塁打を放ち、試合を決めた。

いや、クライマックスシリーズの流れを、巨人の手の届かないところへ持っていった。

「脳内シナリオ」で流れを失った

この「原采配」は、私にとってショックだった。

試合の流れや、相手との力関係を考慮することなく、原監督の「脳内シナリオ」を優先させた結果、自ら流れを失ってしまったからだ。

この脳内シナリオは、素人にも欠陥が透けて見えてしまう。

菅野の力を信じているならば、西浦と勝負しても、なにも問題はなかったはずだ。

すると、やはり高橋を降板させたかったのか。

ところが、もともとヤクルトは高橋を代えるつもりで準備をしていたのだから、これは原監督のひとり相撲だったということになる(ヤクルト側の思惑はどうだったか、今週確認するチャンスがあるので、追記したい)。

私の世代にとって、原辰徳は憧れの人である。

東海大相模時代の颯爽とした姿はいまも鮮やかだ。昭和49年の夏、定岡正二の鹿児島実業との死闘。昭和50年センバツ、高知高校との決勝戦。東海大を経て巨人に入団した背番号8は、巨人の顔であり続けた(本来であれば、永久欠番に値するだろう)。

監督としてはリーグ優勝9回、日本一も3回。2019年からの3度目の監督登板は、高橋由伸政権下で苦戦していた名門をよみがえらせた。

しかし、今回のクライマックスシリーズの采配を見る限り、脳内シナリオが自分の中で完結してしまっているように見えてならない。

そのシナリオは、情報が少ないために根拠が薄弱でしかなく、リスクを高めてしまう結果を招いている。

ひょっとして、2019年、2020年の日本シリーズでソフトバンクに8連敗を喫したことで、短期決戦のシナリオ作りに、バグが発生しやすくなっているのではないか。

あの試合の、あの6回裏は、巨人にとって不吉なものが凝縮された「魔のイニング」だった。