Number ExBACK NUMBER

「こんなに苦しかったんだ、痛かったんだ」 瀬古利彦が語る、34歳で世を去った長男・昴さんがたどった“がんマラソン”の足跡

text by

小堀隆司Takashi Kohori

photograph by瀬古利彦提供

posted2021/07/03 11:02

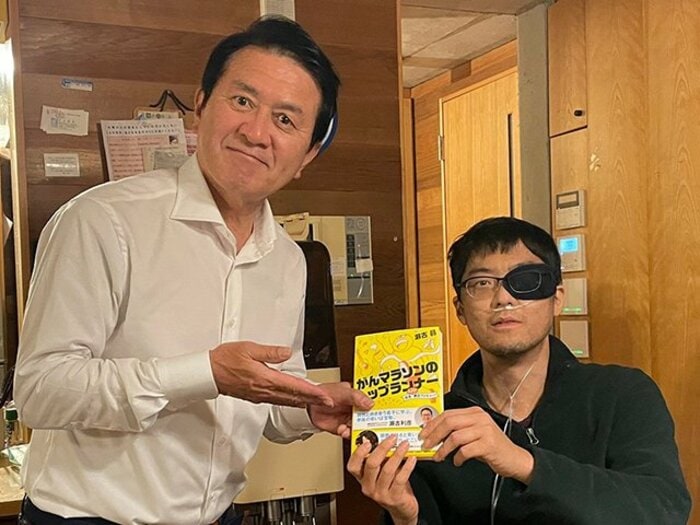

21年春に他界した瀬古昴さん(右)は亡くなるひと月ほど前に自身の闘病を綴った書籍を世に送り出した

自ら新薬の治験対象者になることを選んだ

本の価値をさらに高めているのが、自ら新薬の治験対象者になることを選び、その効果や副作用についての経験談を率直に綴っていることだろう。新薬とはがん免疫療法薬であるオプジーボのことで、投与を始めた2015年時点では未承認の薬だった。それまでにも様々な化学療法や放射線治療、弟をドナーにした幹細胞移植などで命をつないできた昴さんは、一縷の望みをかけてこの新薬を試すことにした。安心や安全が保証されていない中での勇気ある決断。まさにトップランナーとしての使命を果たそうとしたのだ。

「今日ちょうど、主治医の鬼塚(真仁・東海大学准教授)先生のところに最後の挨拶に行ってきたんだけど、ホジキンリンパ腫の患者に移植後にオプジーボを投与してからの長期生存者は当時はフランスの女性と昴のふたりだけだったんだって。もちろん日本では初めてだから、先生たちが論文を書いてくれて、今それが世界中で読まれている。昴の決断が医療を進化させていると思うと嬉しいよね」

オプジーボの投与で症状は以前に比べてずっとやわらいだ。今までの抗がん剤と違って吐き気をもよおすことがなく、これは「精神衛生的にもとても良いこと」と昴さんは書いている。本の後半部分は主に認知症を患っている祖母(愛称はちばちゃん)との微笑ましい会話のやりとりが描かれているのだが、辛い経験を乗り越えるたび、昴さんは人間的に大きく成長していったように思える。

「こんなに苦しかったんだ、痛かったんだ」

ADVERTISEMENT

だが、オプジーボも決して万能薬ではない。副作用としてドライアイの症状が進み、左目はアイパッチが欠かせないようになった。副作用は肺にも及び、「鼻のチューブから常に酸素を供給する必要がある」状態になってしまう。移動に車いすが欠かせなくなった長男の姿を見て、瀬古さんもさぞ心を痛めたことだろう。

「改めて本を読むと、全身の痛みにもんどり打って、台所の包丁が光って見えたとか書いてあるじゃない。その時は何も言わなかったけど、こんなに苦しかったんだ、痛かったんだって思うと、泣けてくる。

私たちの時代は昴と同じで、弱みを他人に見せちゃいけなかった。ぜんぶ自分で抱えて、それがストレスになってしまう。私もロサンゼルスオリンピックの直前に心も身体もおかしくなっちゃったんだけど、中村(清)監督にも言えなかったもんな。昴も一人で抱え込んで我慢して……そこは親子で共通しているようですね」