Number ExBACK NUMBER

「こんなに苦しかったんだ、痛かったんだ」 瀬古利彦が語る、34歳で世を去った長男・昴さんがたどった“がんマラソン”の足跡

text by

小堀隆司Takashi Kohori

photograph by瀬古利彦提供

posted2021/07/03 11:02

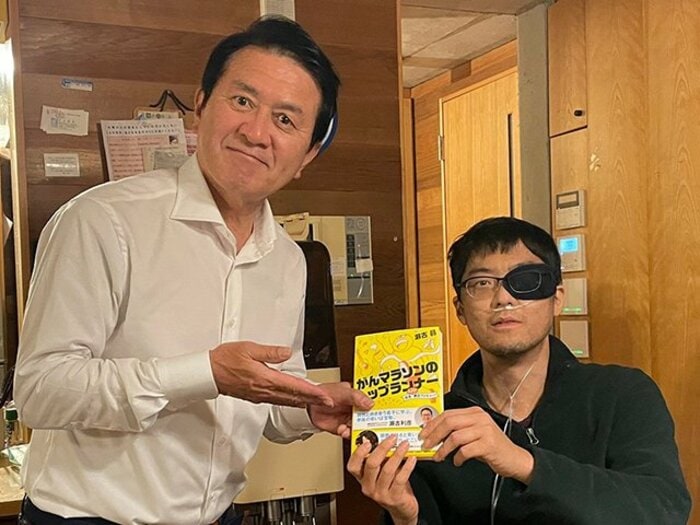

21年春に他界した瀬古昴さん(右)は亡くなるひと月ほど前に自身の闘病を綴った書籍を世に送り出した

病気をきっかけにして、スキンシップが生まれた

一つ違いがあるとすれば、昴さんにはいつでも手をさしのべ、言葉にせずとも気遣ってくれる家族がいたことだろう。昴さんは本の中で「僕の病気をきっかけにして、家族の気持ちをひとつにする機会が増えたように思います。(中略)もし僕が健康に、外で働いて、一人暮らしをして、という生活をしていたら得られなかったもの、過ごせなかった時間がたくさんあるように思います」と書いている。

瀬古さんも同感のようだ。

「私が足をマッサージしてやると昴が喜んでくれるんです。ちょうどコロナ禍で家にいる機会が増えて、そこで初めて父と息子のスキンシップが生まれた気がする。長いときで1時間、短くても30分、ほとんど毎日続けていました。いま思えば、ああいう時間をいただいて本当に良かったと思うし、やりきったと思えるからね。この8年余りでどれだけ東海大の付属病院に通ったか。自宅から往復120km、車のメーターの8割はそれですから。もう目をつぶってたって行けるよ(笑)。最後に昴と心を通わせることができたのは、神様の計らいだったのかなって思うね」

「悲劇ではなくて、喜劇の方へ」

ADVERTISEMENT

昴さんは生前、生まれてきたことの意味を問い続けた。なぜ病気になったのか、なぜ自分なのか。もしそれが「自分を成長させるために神様が与えてくれた試練」であるならば、「辛くて返品・リコールしたくなるときもありますけどね!」と冗談ぽく言いながらも、懸命に考え続けた。

辛い経験を乗り越えようとする過程で、その答えにたどり着けたのだろうか?

「すごく苦しい中でも笑いを忘れない。悲劇ではなくて、喜劇の方へ持っていく。それは最期まで貫きましたよね。痛いとか苦しいとか、家の中ではほとんど言いませんでしたから。泣き言を一切言わずに走り抜けた。それは父親の私から見ても本当にすごいことだと思います」

瀬古さんの携帯には、この本が出版されたとき、車いすで本が並ぶ書店に駆けつけた昴さんの写真が収められている。昴さんは何よりもこの本の出版を楽しみにし、読者に自分の声が届くことを喜んでいたようだ。

享年34。早すぎる死は本当に残念だが、活字として遺した、みずみずしい感性は決して色褪せない。

がんマラソンを先駆的に駆け抜けた昴さんの足跡は、いま現在、そしてこれからがんに悩むであろう患者たちの、行く先を照らす良き道しるべとなるだろう。

『がんマラソンのトップランナー 伴走ぶっとび瀬古ファミリー!』(文藝春秋企画出版)※書影をクリックするとAmazonのリンクに遷移します

『がんマラソンのトップランナー 伴走ぶっとび瀬古ファミリー!』(文藝春秋企画出版)※書影をクリックするとAmazonのリンクに遷移します

記事内で紹介できなかった写真が多数ございます。こちらよりぜひご覧ください。