書店員のスポーツ本探訪BACK NUMBER

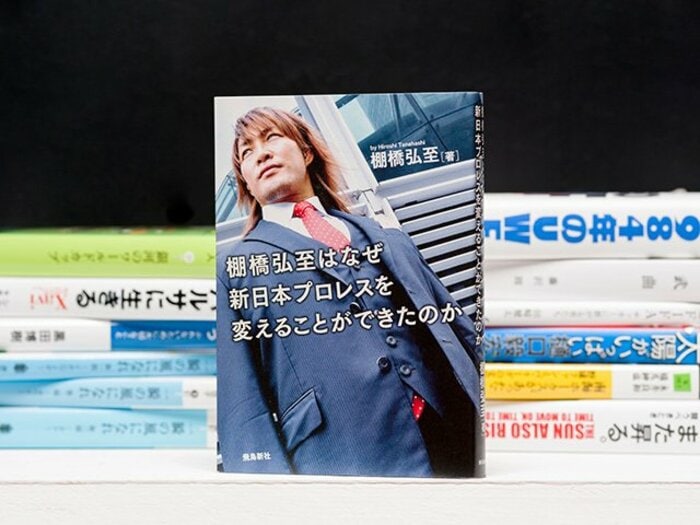

棚橋弘至が古い組織を変えた方法。

一番にこだわらなかった一番の男。

text by

濱口陽輔Yosuke Hamaguchi

photograph byWataru Sato

posted2017/03/21 08:00

「100年に1人の逸材」と自ら公言してきた棚橋弘至。説得力のある筋肉と、コミカルさを兼ね備えた存在感は、確かに無二のものである。

暗黒時代を耐えた棚橋たちがいたから、今がある。

「戦うテーマは、会社から与えられるものをただ待っているのではなくて、自分から見つけていくものだ!」

そんなものが盛り上がるはずがない! と否定から入っても、何も得られないのである。「それは無茶ぶりだろ」と感じることは「自分の発想にまったくなかったこと」とも捉えることができる。それならばと前向きに取り組んでやり遂げたときに、経験の幅は確実に広がっているのだ。

新日本プロレスが迷走し、低迷する中で、批判的なコメントを残して退団していく選手が殆どだった。ファンである私も、柴田勝頼の「辞めることが新日本だった」の言葉に共感したのを覚えている。

ADVERTISEMENT

理想と現実のギャップに、悩みに悩んでの決断だと理解できたからだ。

しかし今の新日本プロレスがあるのは、棚橋を含むあの時残った選手が耐えたからに他ならない。新日本で頑張ってきた選手は皆「何がなんでも新日本プロレスをよくしていくんだ」と強く思っていた。

出来ない理由を列挙して放り出したら、新日本プロレスは終わり。彼らが耐えて守り抜いたから「いま」があるのだ。

ストロングスタイルとは真逆の棚橋。

往年のファンに新日本プロレスは? と質問すると「ストロングスタイル」と答える人も多いのではないだろうか。今であれば柴田勝頼にその面影を感じるが、棚橋弘至はストロングスタイルと真逆のスタイルだ。

それがブーイングになった時期がある。

ストロングスタイルを感じさせない棚橋はチャラく見え、あんな奴がIWGPのチャンピオンなんて、という思いがブーイングに変わっていったのだと思う。

2006年から現在に至るまで、フィニッシュ技にしているのが「ハイフライフロー」だ。これも危険技に慣れているコアなファンには物足りなく感じていた。棚橋は発想を転換して「はじめて見たお客さんも楽しめるプロレス」をテーマにしていた。

「はじめて見た人にもインパクトがあって、痛みが伝わる技がほしい」と考えたときに出来たのが「ハイフライフロー」だ。100キロを超える人間が高いところから加速して体当たりをする。分かりやすさとダイレクトに痛みが伝わる事を重視したのである。

棚橋はプロレスファンのパイを増やしていくためには「分業制」でいいと考えている。かつてストロングスタイル一色だった新日本プロレスだが、現在はタレントが揃っている。それぞれが思いっきり個性をアピールするようになって上手くいっているのだ。