スポーツ・インテリジェンス原論BACK NUMBER

青木宣親がWBC前に話していたこと。

オランダ戦の苦労は、必ず後で効く。

text by

生島淳Jun Ikushima

photograph byNanae Suzuki

posted2017/03/14 07:00

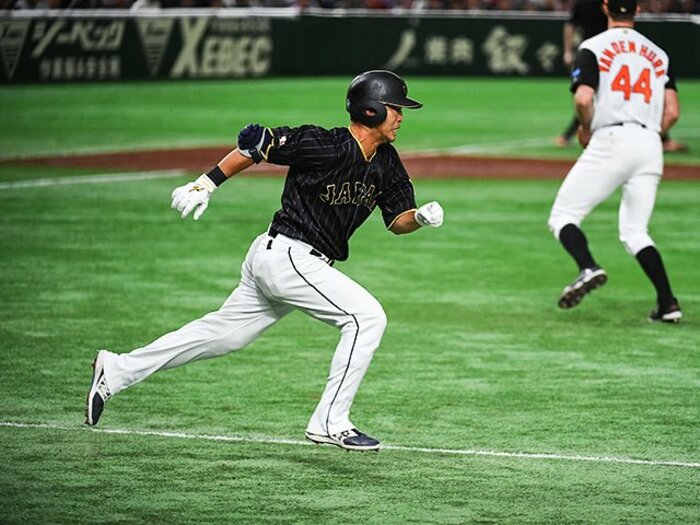

メジャーリーガーであることに加えて、第1回WBCに出場しているのは、今回の代表で青木宣親ただ1人。その存在は大きい。

オランダ戦は、選手が「責任」を感じる試合だった。

3月12日の2次ラウンドのオランダ戦は、大会が終わって振り返った時に、侍ジャパンの「転機」ともいうべき試合になるかもしれない。

試合は、もつれた。

東京の球場で行われる試合で、終電の心配をしなければいけないゲームなど滅多にない。胃が痛くなる試合だったが、面白さはきわめつけだった。

ADVERTISEMENT

重要なのは、特定の選手が自分の「責任」を感じるような場面があったことだ。

3回表、中田翔の本塁打などで5-1とリードし、楽勝ムードが漂うと、その裏に先発の石川歩が同点に追いつかれ、冷水を浴びたようになった。

そして9回裏、6-5とリードしながら、クローザーとしてマウンドに上がった則本昂大が打たれ、追いつかれた。球のキレなど内容は悪くなかったと思うが、3番ボガーツに四球を出したところで流れが悪くなった。よくぞ、同点で踏ん張ったものだ。

そして同点に追いつかれてからの10回表、1死満塁の大チャンスで、青木が打席に立った。打てば、まさしくヒーローだ。しかし、青木は併殺打に倒れた。

もしも、負けていたとしたら、ふたりの悔いは深いものとなっただろう。

第2回大会のイチローも、底を経験した。

WBCでは、こうした「どん底」を経験した選手が、その後に活躍するケースが見受けられる。

第2回大会のイチローもそうだった。イチローは準決勝が終わった時点で、打率.211と低迷していた。正直、先頭打者として機能していたとは言い難い。

ところが、決勝では6打数4安打、さらには延長10回に決勝打を打ったことで、WBCの“レジェンド”となった。

苦しみが深ければ深いほど、そこから解放された時に驚くほどのパワーが生み出されるのだ。

それは個人ばかりではない、というのは青木の話からも分かる。オランダ戦は「勝って反省できる」、勝った側としてはありがたい試合だった。

感情の起伏がどうしても激しくなる試合だったが、日本のダグアウトを見ていると、選手たちが感情を共有できているように見えた。苦労した分、通じるものを得たのではないか。

「苦労した組織が勝てる」とするなら、侍ジャパンは苦しいながらも、正しい道を進んでいると思う。