ぼくらのプロレス(再)入門BACK NUMBER

アントニオ猪木が“全盛期でも倒せなかった”外国人レスラー…猪木vsロビンソン「伝説の一戦」はいかに実現した? 試合時間“残り1分”の奇跡

text by

堀江ガンツGantz Horie

photograph by東京スポーツ新聞社

posted2023/10/06 11:00

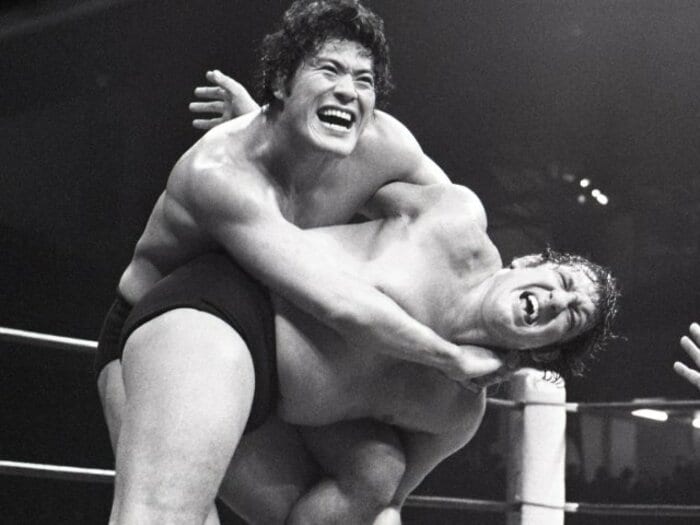

1975年12月11日に行われた猪木vsロビンソンの一戦

馬場の「猪木vsロビンソン」潰しは明白だった

さらに馬場は同年、国際プロレスと合同で『力道山十三回忌追善合同大試合』(日本武道館)開催を発表。猪木vsロビンソンが行なわれる’75年12月11日の同日にぶつけてきた。馬場が力道山の命日である12月15日ではなく、あえて11日(しかも平日の木曜日)に開催した理由は、猪木vsロビンソン潰しにあることは明白だった。

馬場は、猪木が参戦できないことをわかった上で参戦を呼びかけ「猪木との対戦もあり得る」と、これまで逃げていたわけでないことをアピール。そして猪木がロビンソン戦を理由に参戦辞退を表明すると、力道山の遺族である百田家は「師匠の十三回忌に顔も出さない不忠者」として猪木に破門を言い渡し、「今後、力道山の弟子を名乗ることは許されない」という声明を発表した。当時、力道山未亡人の百田敬子は全日本の取締役。息子の百田義浩は取締役兼リングアナウンサーで百田光雄は全日本所属レスラー。すべては猪木の挑発によりイメージダウンを強いられた、馬場の逆襲にほかならなかった。

このような背景があった猪木vsロビンソン戦は、単なる実力者同士、団体トップ同士の闘いではなく、猪木、ロビンソン双方にとって、負けられない理由がある闘いだったのである。

残り時間約1分…ついに決まった卍固め

ADVERTISEMENT

こうして迎えた’75年12月11日の蔵前決戦。“ガニアの後継者”の目がなくなり自分の価値を落とせないロビンソンは、持てる技術を惜しげもなく出していくと、猪木もそれに必死に食らいつき応戦。猪木がテクニック勝負でここまで苦戦を強いられるのは、新日本旗揚げ当時の“神様”カール・ゴッチ戦以来だ。

3本勝負の1本目はロビンソンが電光石火の逆さ押さえ込みで先制。この時点で40分がすぎており、このまま時間切れに終われば猪木の代名詞でもあったNWF王座はロビンソンの手にわたってしまう。しかし、なかなか猪木は一本が奪い返せない。時間が経つに連れ危機感が募る場内。

前半、技術勝負で押され気味だった猪木だが抜群のスタミナで追い上げ、50分すぎからは大技攻勢。それでもロビンソンはなかなか3カウントを許さず、観客の焦りがピークに達した残り時間1分強のところでついに猪木の卍固めが決まる。そして残り48秒のところでロビンソンがついにギブアップ。ついに猪木が1本取り返し、すぐに始まった3本目は猪木がドロップキック3連打を放ちタイムアップ。技術の粋を尽くした珠玉の名勝負は時間切れ引き分けとなった。

ファンは当然、両者の再戦を期待したが、ロビンソンが次に来日したのは新日本ではなく全日本プロレスのリングだった。’76年7月24日、蔵前国技館でジャイアント馬場のPWFヘビー級王座に挑戦したが、3本勝負で1-1のスコアから馬場のジャンピングネックブリーカードロップの前に3カウントを奪われ、王座奪取はならず。馬場が「猪木が勝てなかった」ロビンソンに2フォールを奪い完勝することで、大木戦に続き間接的に「猪木より上」をアピールする結果となった。