ぼくらのプロレス(再)入門BACK NUMBER

アントニオ猪木が“全盛期でも倒せなかった”外国人レスラー…猪木vsロビンソン「伝説の一戦」はいかに実現した? 試合時間“残り1分”の奇跡

text by

堀江ガンツGantz Horie

photograph by東京スポーツ新聞社

posted2023/10/06 11:00

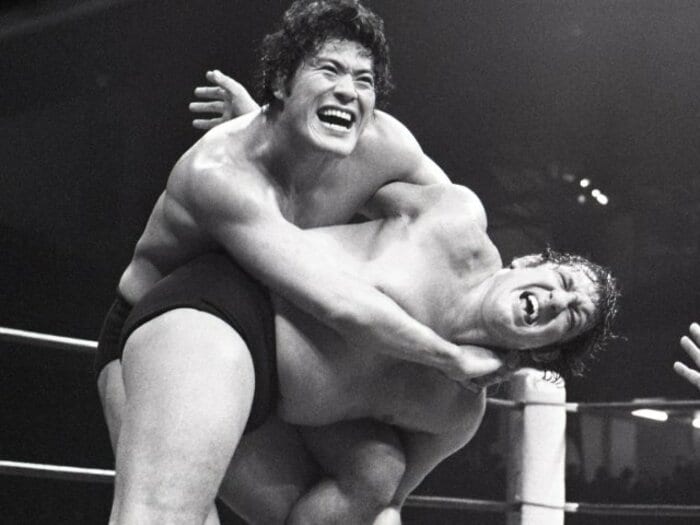

1975年12月11日に行われた猪木vsロビンソンの一戦

ロビンソンにとっても“極めて重要な試合”だった理由

当時は日本人がベビーフェース、外国人がヒールという図式があたりまえの時代。外国人の多くは反則技を使う凶悪レスラーだった。しかし、ロビンソンは英国紳士的なキャラクターで反則をしないテクニシャン。ベビーフェース的な人気を集めることとなった。また、’60年代末の国際プロレスは、ストロング小林やラッシャー木村が台頭前であり絶対的な日本人エースが不在の時代。そのため人気、実力共にトップだったロビンソンが、外国人でありながら団体のエースとなったのである。

’70年代に入るとロビンソンは、同じ英国出身のロード・ブレアース(のちにPWF会長として全日本にたびたび来日)の紹介でアメリカのメジャー団体AWAにレギュラー参戦する。AWAのトップは団体のエース兼社長であるAWA世界ヘビー級王者のバーン・ガニア。もともとアマチュアレスリングで’48年のロンドン五輪アメリカ代表にも選ばれたトップアスリートであるガニアは、欧州の本格派であるロビンソンの実力を高く評価しメインイベンターとして起用。「次期AWA世界ヘビー級王者の最右翼」と呼ばれるようになる。

しかし’75年11月、ニック・ボックウィンクルがバーン・ガニアを破りAWA世界ヘビー級王座を獲得。当時、帝王ガニアはすでに49歳。この王者交代劇は単なるタイトル移動ではなく、事実上の後継者指名でもあった。こうしてガニアの後継者争いに敗れたロビンソンには、日本をホームリングのひとつとする選択肢が生まれた。そんなタイミングで実現した猪木戦は、ロビンソンにとってもその後のレスラー人生を占う上できわめて重要な試合となった。猪木戦でロビンソンがガチガチの闘いを挑み、引き分けという結果となった背景には、レスラー人生の岐路に立たされていたロビンソン側の事情も大きく影響していたと考えられる。

猪木vs馬場“ライバル抗争”の影響

ADVERTISEMENT

一方、猪木は目の前の敵ロビンソンだけでなく、この試合に関しては大きな意味で、終生のライバルであるジャイアント馬場との闘いを意識していた。

’70年代の日本のプロレスとは、ひとことで言えば馬場と猪木の闘いだ。二人は実際にリング上で闘うことは(新人時代を除いて)ついになかったが、全日本と新日本という団体の長として、リング外では、その存亡を懸けたライバル抗争が繰り広げられていた。

猪木はかつて“格上”だった馬場に対して執拗に対戦を迫り、’74年にストロング小林、大木金太郎を相次いで破り「実力日本一」の呼び声が高まると、馬場に公開挑戦状を送りつけたが馬場はこれを黙殺。当時、多くのファンはこの猪木の言動を支持。猪木の挑戦に沈黙し続ける馬場は「猪木が怖くて逃げている」というイメージが定着しつつあった。

これを覆すべく馬場は、’75年に大木金太郎を新日本から引き抜くと、10月30日蔵前国技館で対戦し、わずか6分49秒で快勝。“猪木の半分の時間”で大木に勝つことで、猪木との格の違いをアピールした。