ぼくらのプロレス(再)入門BACK NUMBER

「ものすごい罵声とブーイング」若き武藤敬司がアメリカで“大ヒール”になった夜…「日本人=姑息なヒール」ステレオタイプはこうして壊れた

text by

堀江ガンツGantz Horie

photograph byAFLO

posted2023/02/17 17:02

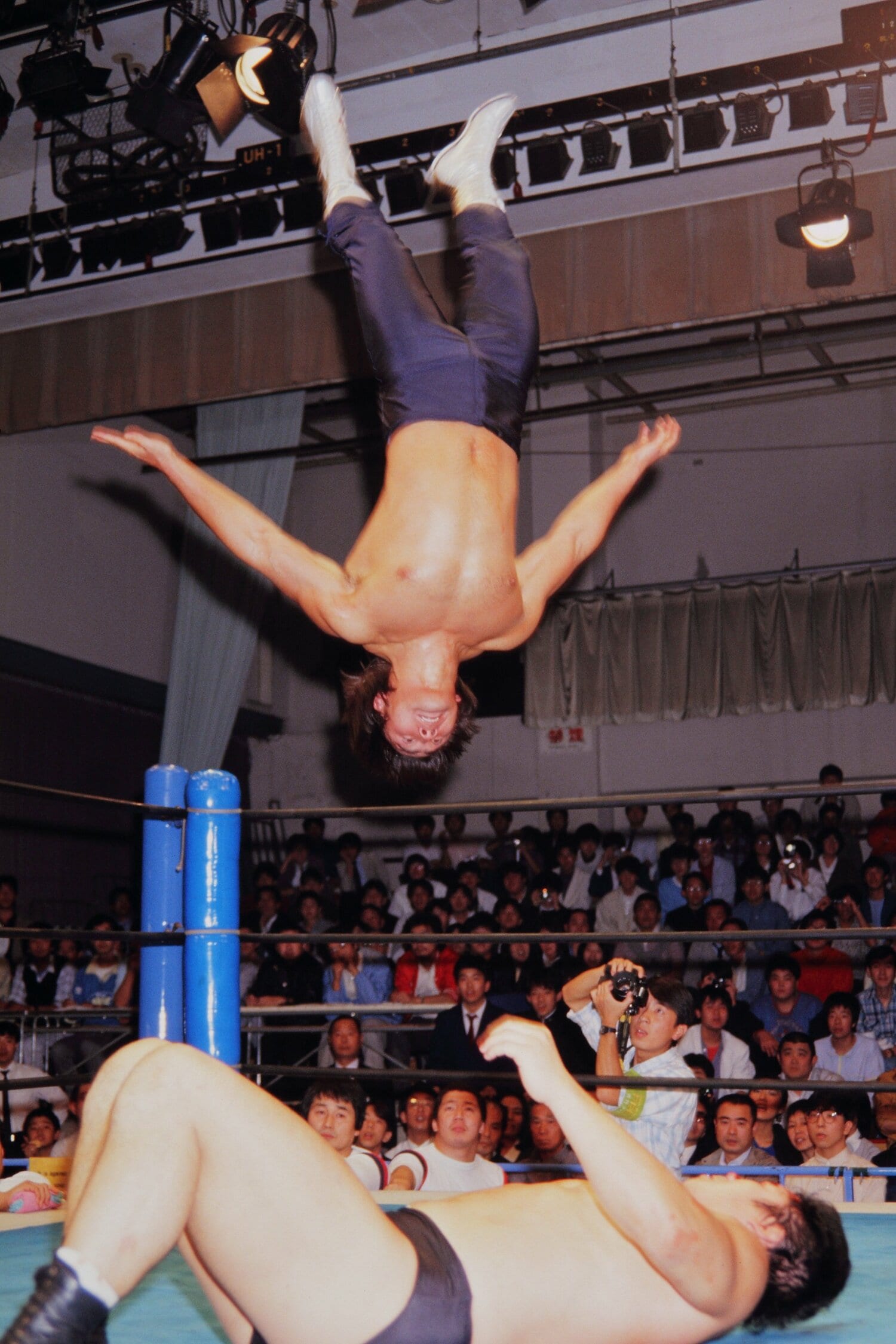

“悪の化身”グレート・ムタとしても人気を博した武藤敬司

「海外遠征が決まったときはうれしかったよ。もともと俺は、プロレス入りする前から“外タレ(外国人レスラー)”が好きだったっていうのもあるけど。当時の新日本道場は封建的で、上下関係が厳しすぎて陰湿なところがあったからさ。そこから抜け出せる大義名分としては、もってこいでもあったよな。実際、フロリダに行ったら自由で、ものすごく楽しかった。向こうで“ホシ”も見つけたしね」

“ホシ”とは相撲界から来たプロレス界の隠語で「彼女」のことだ。

「俺は国際免許証を取らずにアメリカに行っちゃったんだよ。そしたらフロリダはあまりにも広大で、クルマがなければどこにもいけない。必然的に運転してくれる“アッシー”が必要になるわけでさ。あとは『英語を身につけるにはホシを作るのがいちばんだ』っていうのが先輩から伝わってくる海外で生きていく秘訣だったから、バーで出会った女のコと付き合い始めたんだ。ただ、付き合い始めたあと相手がまだ高校生だって知って、ちょっと『ヤバイな』と思ったけどね(笑)」

日本人のステレオタイプを壊した「ザ・ニンジャ」

ADVERTISEMENT

こうしてフロリダで「ザ・ニンジャ」のリングネームで活動を始めた武藤はすぐさまチャンスをつかむ。そのきっかけとなったのは、のちに代名詞となる必殺技ムーンサルトプレスだった。

「俺はフロリダに入った当初は、まだ無名だったからなかなか試合が組まれなかったんだけど、ある時、負傷欠場したレスラーの代打で、タイトルマッチをやったんだよ。結果は反則負けだったんだけど、その時、アメリカで初めてムーンサルトプレスを出して、お客がすごく沸いた。あんなトップロープから後方一回転する技なんか、誰も観たことなかったんだろうね。そこからベビーフェースとして売り出されるようになったんだ」

当時、アメリカにおける日本人レスラーはたいていヒールであり、ベビーフェースとして人気が出るのは極めて稀。武藤は自分が海外で成功した秘訣を「アメリカにおける“新しい日本人レスラー像”みたいなものを俺が作ったのかもしれない」と語る。

「’70年代くらいまで、アメリカにおける日本人レスラーは、まだ太平洋戦争における日本兵のイメージを引きずっていたんだよ。膝までの田吾作タイツを履いて、“パールハーバー・アタック”なんていってゴング前に奇襲攻撃を仕掛けたり、負けそうになったら相手の顔に塩をぶつけたりという、ステレオタイプの姑息なヒールが定番だったんだ。それが戦後30年以上経って、さすがに戦争の記憶も薄れてきた頃、俺の“ダディ”である(ザ・グレート・)カブキさんの人気が出て、その流れで出てきたのがニンジャだよ」

80年代前半、アメリカでは忍者映画ブームが起こっていた。ザ・ニンジャもそれに便乗したキャラクターだったが、武藤はムーンサルトプレスを始めとしたアクロバチックな動きで「忍者」のイメージを体現。アメリカにおける日本人レスラーのイメージを“ズルくて憎らしい奴”ではなく、“カッコイイ忍者”に変え、武藤は一躍フロリダ のトップ戦線に躍り出たのだ。