大相撲PRESSBACK NUMBER

「あの鎧のような筋肉は…」千代の富士が“相撲入門を拒否”した最強中学生時代…元NHK名物アナが語る“伝説の横綱”誕生秘話「親方は“飛行機に乗れる”と」

text by

藤井康生Yasuo Fujii

photograph byKYODO

posted2025/04/04 17:00

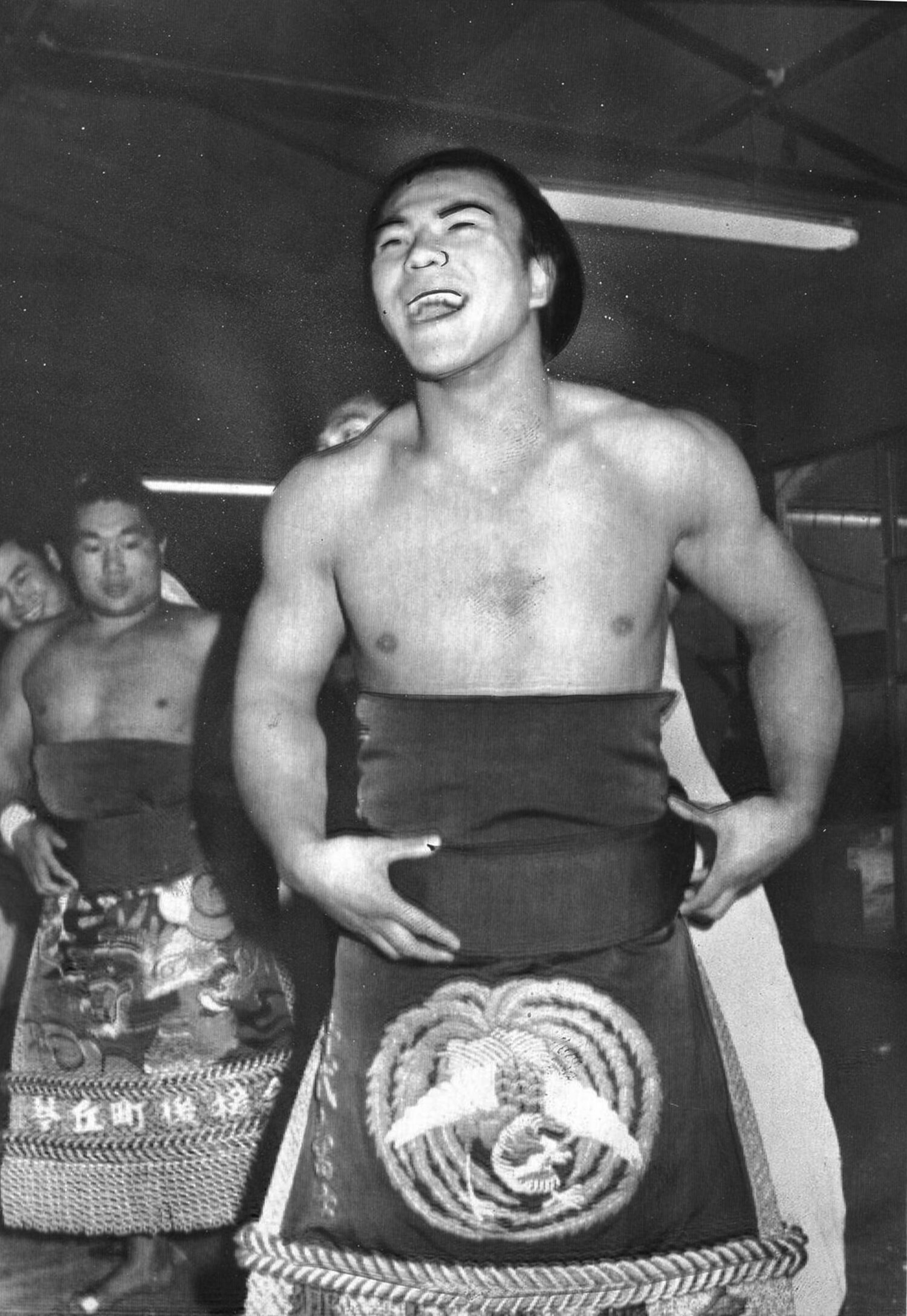

1975年5月、19歳の千代の富士

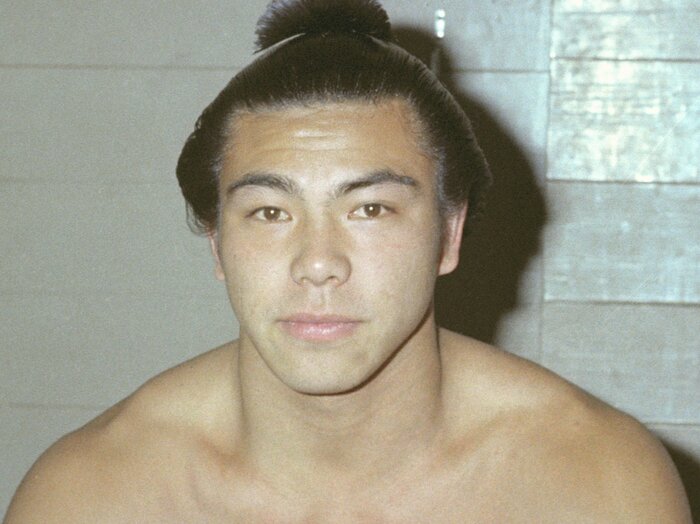

誘われた貢少年は、「飛行機」に乗りたい一心で上京しました。本人によれば、両親はその後も長い間、大相撲界への入門を反対していたそうです。

東京の中学から定時制の高校へと進学しましたが、大相撲に専念するため高校を中退、昭和45(1970)年九月場所で初土俵を踏みます。このとき九重部屋には現役の横綱として北の富士がいました。初土俵から3場所目には「千代の冨士」という四股名をもらいます。師匠の千代の山と当時の兄弟子横綱北の富士に因んだ命名でした。

その期待通りに19歳にして新十両昇進を果たします。四股名の「冨」を改め「千代の富士」としますが、5文字表記の関取は史上初と話題になりました。しかし、幕下の頃から苦しめられた左肩の脱臼は、その後も繰り返され出世を阻みます。

“脱臼癖”をカバーした筋肉の鎧

ADVERTISEMENT

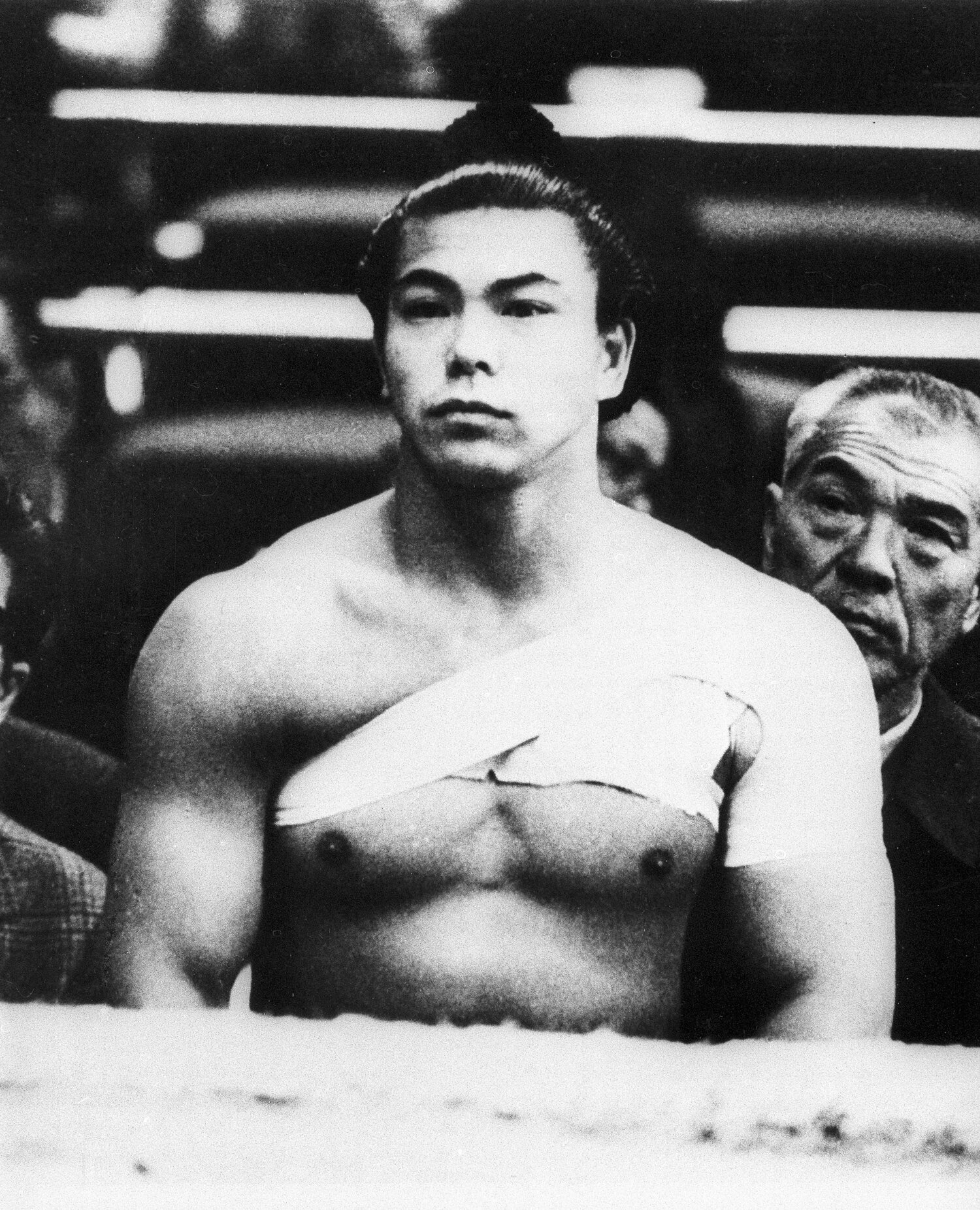

昭和52(1977)年10月に師匠(千代の山)が亡くなり、井筒部屋を興していた北の富士が年寄九重を襲名して部屋を合併し、新九重部屋として継承します。千代の富士の脱臼癖は、先天的に肩の関節が浅く臼が小さいのが原因とされていました。それに加え、強引な投げで勝負を決めにいく取り口が、度重なる脱臼の引き金となっていたのです。

新師匠の九重親方(北の富士)は、左前まわしを下から取りにいき、すぐに引きつけて出る相撲を稽古場から徹底させました。千代の富士は、投げに頼らない取り口に変えていくことによって、幕内に定着できるようになります。

ところが、昭和54(1979)年三月場所で、今度は右肩の脱臼に襲われました。医師からは、肩の周囲を筋肉で固めることを指導され、本人によれば「そこから毎日1000回の腕立て伏せ、バーベルや鉄アレイによる筋力トレーニングをノルマ」としました。やがて筋肉の鎧を身につけた千代の富士は、おおよそ力士とは思えないような体つきに変身していきました。