Number ExBACK NUMBER

名手・飯田が“まさかの落球”…裏にあった石毛の叫び、森祇晶と野村克也の“共通認識”とは【伝説の日本シリーズ】

text by

長谷川晶一Shoichi Hasegawa

photograph byNaoya Sanuki

posted2021/01/26 11:02

92年の日本シリーズでは飯田哲也の落球が印象的だが、その裏で両監督はある思いを持っていた

石井が白球をとらえ、センターの飯田が左手を伸ばす

マウンド上の岡林は、このとき石毛と石井の間でどんな会話がなされていたのかは、当然知らない。しかし、石井をツーストライクまで追い込んだとき、三塁側ベンチで必死の形相で叫び続ける「石毛の存在が気になった」と振り返る。

「この場面、僕は“代打を出してくれたらありがたいな”と思っていました。たとえ代打が出てきても、僕がきっちり抑えればその後には味方のチャンスが訪れると思ったからです。でも、石井さんがそのまま打席に入りました。簡単にツーストライクまで追い込んだんですけど、三塁側ベンチで石毛さんが必死に叫んでいる姿が目に入りました。それはもうすごかったです。あの場面、両軍でいちばん必死だったのは僕らではなく石毛さんでした。僕はあのとき石毛さんの圧をマウンドで感じていました……」

石毛の存在を意識しながら、岡林はひたすらカーブを続ける。

ADVERTISEMENT

そして、ワンボールツーストライクからの6球目、マウンド上の背香号《15》が投じたのは真ん中に入った甘いカーブだった。石毛の指示通り、石井は「当てる」のではなく、「ぶつける」スイングで白球をとらえた。

このとき、神宮球場ではセンターからホーム、レフトからライトヘと風が舞っていた。打者は打撃に自信のない石井だ。センターの飯田は俊足で守備範囲が広い。飯田は極端な前進守備を敷いていた。打球はぐんぐん伸びていく。しかし、名手飯田は確実にボールをとらえていた。左手を大きく伸ばす。白球が落ちてくる。

その瞬間――。

両軍ベンチ、そして3万4101人の大観衆は信じられないプレーを目撃する。飯田が差し伸べたグラブから白球がこぼれ落ちた。本当に信じられないプレーだった。

【前編】1992年の日本シリーズ第7戦の朝、ヤクルト・岡林と西武・石井は何を考えていた? 「身体はもう限界でした」 へ

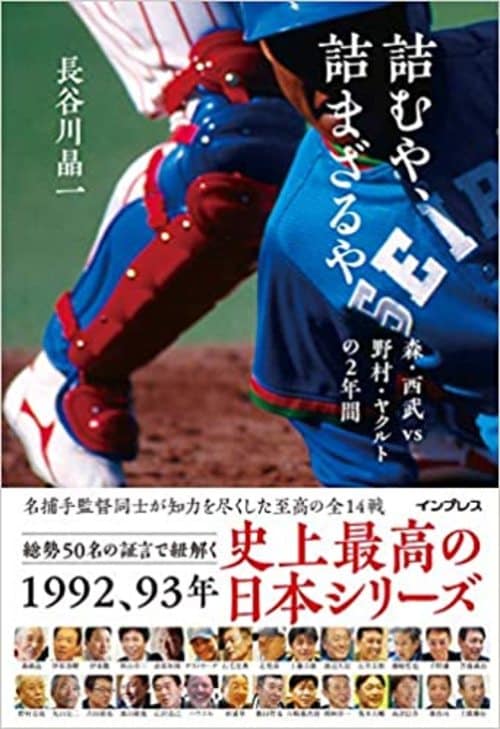

『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(インプレス) 書影をクリックするとAmazonのリンクにジャンプします

『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(インプレス) 書影をクリックするとAmazonのリンクにジャンプします