Sports Graphic Number SpecialBACK NUMBER

<トルネードコラム>

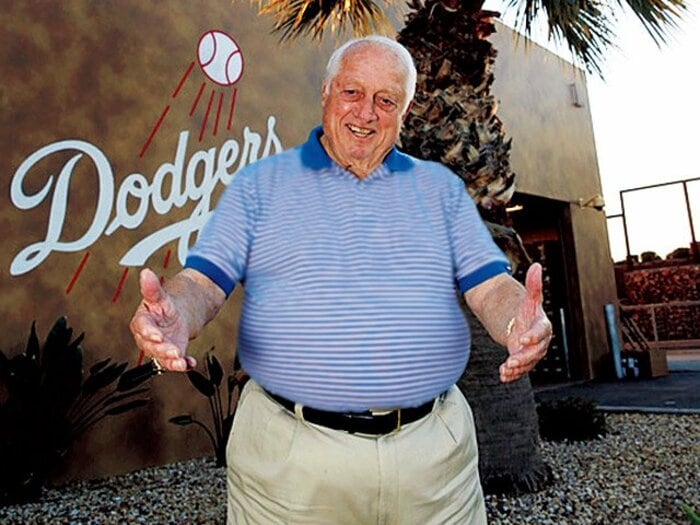

トミー・ラソーダ「“アメリカの父”になろうと思った」

text by

出村義和Yoshikazu Demura

photograph byYukihito Taguchi

posted2015/05/15 06:00

1976年から実に20年にわたりドジャースを指揮した。監督時代の背番号「2」は永久欠番。

「ヒデーオ、ヒデーオ」

野茂英雄を呼ぶ大声が、クラブハウスに響き渡る。声の主はドジャースのトミー・ラソーダ監督だ。

「こうして監督室に呼び入れて試合前の軽食をともにする。トミーのルーティーンのようなものですね」

そう説明してくれたのは、今ではダイヤモンドバックスの球団社長にまで上り詰めた、当時広報アシスタントのデリック・ホール。'95年6月、ドジャー・スタジアムでのことだ。

あれから20年。ラソーダの肩書は球団会長特別アドバイザーに変わったが、87歳になった現在もドジャースの一員、いや顔として、あの頃と変わらぬエネルギーで球団主催のさまざまなイベントでアンバサダー的な役割を果たしている。

こちらは雑誌『Number』の掲載記事です。

NumberWeb有料会員になると続きをお読みいただけます。

残り: 969文字

NumberWeb有料会員(月額330円[税込])は、この記事だけでなく

NumberWeb内のすべての有料記事をお読みいただけます。