格闘技PRESSBACK NUMBER

25歳だった石原慎太郎が新興ヤクザに謝罪した日「とにかくとにかく、申し訳ありません」ボクシング界を怒らせた“石原監督”の映画とは?

text by

細田昌志Masashi Hosoda

photograph byBUNGEISHUNJU

posted2022/03/12 17:04

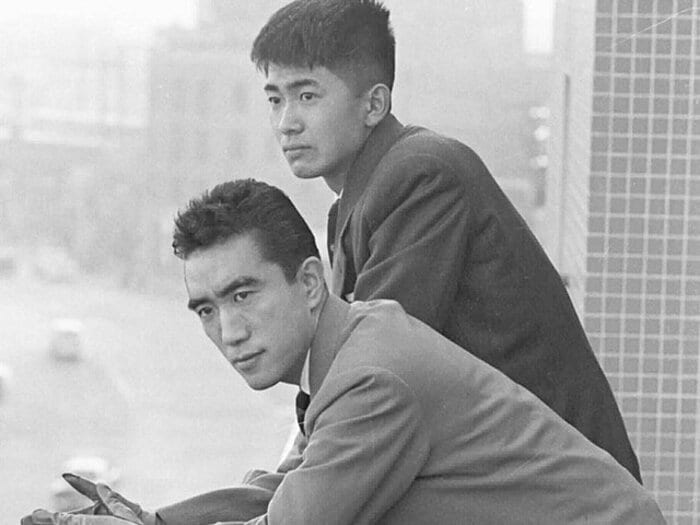

今年2月1日、89歳で亡くなった石原慎太郎。写真は1956年、三島由紀夫(手前)と銀座の文藝春秋ビルで

後楽園球場に4万人の大観衆を吞み込んで行われた「ダド・マリノ対白井義男」の世界フライ級タイトルマッチを、大学生の石原青年が観戦したかどうかは判然としない。家長である父親を亡くしたばかりな上に、放埓な弟の散財もあって、石原家の経済状況は逼迫していたというから、世界戦を生観戦する余裕はなかったかもしれないが、「日本人初の世界王者」は、敗戦に打ちひしがれた当時の日本国民がそうであったように、19歳の大学生にとってもエポックな出来事だったのは、何気ないこの一文から窺い知ることが出来る。

週刊誌にボクシング観戦記を書いた

白井戴冠から3年後の1955年、『文學界』(1955年7月号)に発表した「太陽の季節」が第34回芥川賞を受賞、颯爽と文壇デビューをはたすと、経済的余裕も出来てか、以前のように2階の安い席ではなくリングサイドでボクシング観戦に興じる姿がたびたび目撃されるようになった。そこに「太陽の季節」の単行本の版元である新潮社が目を付けた。当時の史上最年少芥川賞作家に観戦記を依頼したのだ。

《ちょっと物悲し気な何か思いつめたような表情で飛びこみながらフックを振る金子、顔をしかめ唇をとがらしてこれをダックしながらアッパーとストレートを打つ沢田。金子の防御はサドラー戦のころから較べると確かにうまくなった。とくに沢田の打ち下す強烈なブロウを実にカンよくヘッドスリップにかわしていたし、ペレツ・スタイルの大きなウィービングもよかった》(『週刊新潮』1956年2月26日号)

ADVERTISEMENT

ここにある金子とは「魅惑のパンチャー」として人気を博した東洋フェザー級王者の金子繁治である。「サドラー戦」とは、この前年7月に行われた世界フェザー級王者のサンディ・サドラーとのノンタイトル戦で、おそらく石原は観戦に行ったのだろう。でなければこうは書けない。一方、対戦相手の沢田とは、わずか17歳で東洋ライト級王者を獲得、「魚河岸のチャンピオン」と呼ばれた沢田二郎である。のちに階級を上げて二度にわたって日本ウェルター級王者に輝いている。

人気者同士のノンタイトル戦は、国技館に1万2千人の観衆を呑み込んで行われた。いかにこの時代のボクシングが大衆人気を得ていたか判る。そんな大衆スポーツの観戦記を流行作家に書かせようという新潮社のアイデアは、カリスマ編集者として出版史に名を残す“斎藤十一イズム”と言うべきものかもしれない。特筆すべきは、単なる観戦記で終わっていないことだ。凡百のスポーツライターとは比べるべくもない筆力と分析力を遺憾なく発揮している。

「弟もあなたの大ファンなんで、連れて来ていいですか」

さらに、石原は現役ボクサーと対談まで行っている。相手は東洋フライ級王者の三迫仁志。大学生芥川賞作家と大学生ボクシング王者の特別対談である。大学生が文学賞を獲るのと同様、大学生が日本王者になるのも史上初めてのことだった。拙著『沢村忠に真空を飛ばせた男』の重要人物でもある三迫仁志の生前の証言がある。

「慎太郎さんが芥川賞を獲った頃に、対談を申し込んで来たんだよ。『ファンです』なんて言ってさ。それで『弟もあなたの大ファンなんで、連れて来ていいですか』って言って、それで付いて来たのが、まだデビュー前の裕ちゃんだった」