記事を

ブックマークする

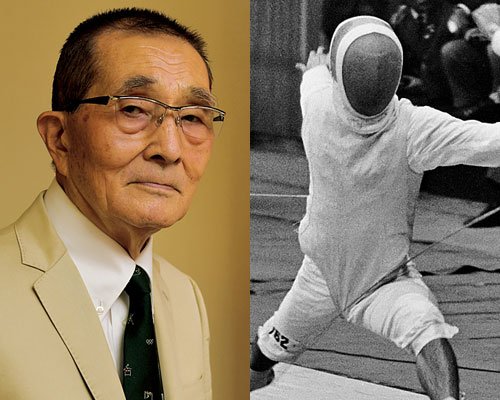

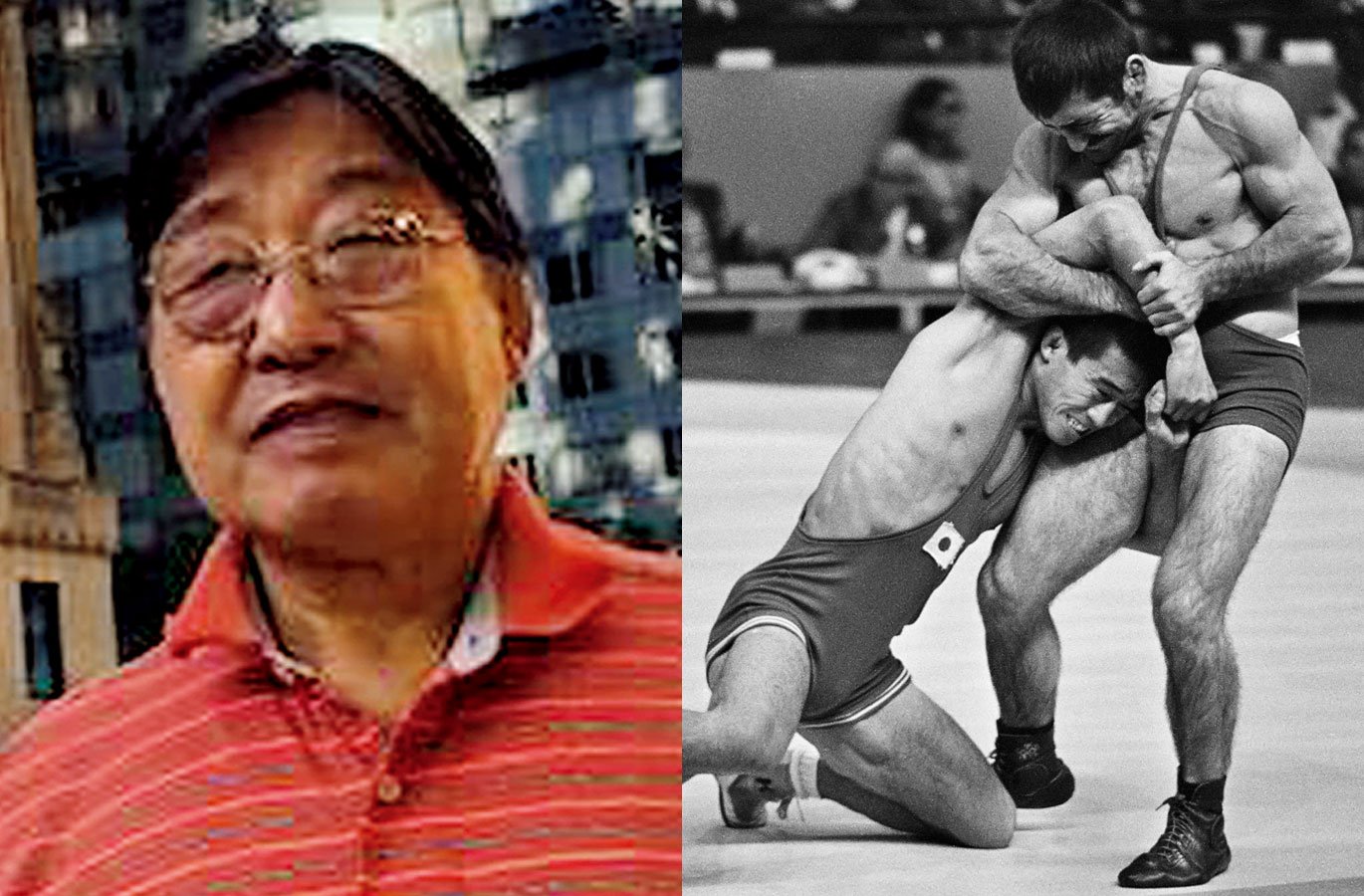

「金メダルへの強迫観念があった」レスリング・阿部巨史が振り返る西ドイツでの絶望→NY移住→悪夢、そして…《連載「オリンピック4位という人生」1972年ミュンヘン》

その夢はいつも忘れたころに夜の静寂を破ってやってきて、阿部巨史を1972年のミュンヘンへと引き戻した。

「オリンピックが近づいてくる夢です。金メダルを取らなければという強迫観念が追いかけてくる。それでロードワークにいかなきゃとガバッと起きる。それで……、また忘れたころに同じ夢を見るんです」

布団を撥ね上げ、ベッドから窓を見る。外には闇に包まれたニューヨークの街が広がっている。そこでようやく自分が今、別の世界にいることを確認する。阿部は10年もの間、そうしたことを繰り返してきた。

1972年、ミュンヘン・オリンピック。西ドイツ北部ハノーファーのコンベンションセンターに阿部はいた。日本レスリング界のエースとしてマットの上に立っていた。

そして追いつめられていた。

「私は金メダルしか狙っていませんでしたが、1戦目、2戦目と思うようにフォール勝ちできず、まずいなと感じていたんです」

この時代は「バッド・マーク・システム」が採用されていた。各選手に持ち点6が与えられ、勝敗により以下の減点が課された。

●フォール勝ち=±0、負け=−4

●判定勝ち=−1、負け=−3(10ポイント以上の差がつくと各−0・5、−3・5となる)

●引き分け=−2

試合を重ねるなかで持ち点がなくなった選手から敗退となり、最終的に残った選手の中で持ち点順にメダルが決まる。

阿部は3戦目まで全勝したが、うち2つは判定勝ちで持ち点は5になっていた。想定外の減点に焦りを抱えながら、4戦目、優勝争いのライバル、ソ連のアブドゥルべコフと戦うことになった。

プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

この連載の記事を読む

記事