Number ExBACK NUMBER

「清原です」見覚えのない電話番号から突然の告白「記事、読んで泣いてます」「必ず戻りますから…待っていてください」

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph byTakuya Sugiyama

posted2022/07/30 17:01

史上最多の甲子園13本塁打を放った金属バットを大事そうに持つ清原和博

「いま外に出るとカメラがぼくを狙っているんです。だから……ずっとカーテンを閉め切った部屋の中にいます。人と会うこともできません。何日かに一回、カウンセラーの人に会うだけです」

声はさらに陰鬱な低音になり、騒音の中に紛れた。

清原が逮捕されてから半年が経っていた。懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を受けた男の孤独を私は想像していた。

ADVERTISEMENT

「雑誌は知り合いが買ってきてくれました。自分も、甲子園のことは今でも思い出します。対戦したピッチャーのことも、よく覚えています」

清原は話し続けた。甲子園で打ったホームランのこと、その瞬間に見た景色のこと、自分に挑んできた投手たちのこと、震えながら吐き出される言葉の数々を私は黙って聞いていた。

清原が最後に言ったひとこと

どれくらいの時間が過ぎただろうか。清原は最後に言った。

「逮捕され、手錠をはめられて留置場に入ったとき、自分に生まれたことを後悔しました。なんで俺は清原和博なんやろうって……。今はまだ人に会うこともできませんけど、 いつか皆さんの前に戻りたいと思っています。必ず戻りますから……待っていてください」

その言葉は末尾に少しだけ力を帯びていた。電話はそれで切れた。

とてつもなく長い時間だったようで、あっという間の出来事のようでもあった。あとに残ったのはデッキの轟音だけだった。私はしばしその場に佇んでいた。窓枠にもたれたまま、いま起きたことを頭の中で整理しようとしていた。

電話の主はたしかに清原和博だった。それも私が、編集長や村田や他の投手たちの言葉をもとに思い描いていた通りの清原だった。見知らぬ他者の人生まで照らしてしまう英雄である。

デッキから戻ると、車輛内は静まり返っていた。埋まっている席は数えるほどで、すべては電話がかかってくる前と変わっていなかった。時間の経過を物語っていたものといえば、座席テーブルの上で温くなった缶ビールくらいだった。だが私には、電話がかかってくる前と後とでは、あらゆるものが違って見えた。

新幹線は唸りながら夜の中を進んでいた。窓から外を見ると果てしなく広がる闇の向こうに微かに灯る光があった。次第に近づいてくる灯りが私には清原に思えた。独り踏み出したばかりの書き手の目の前に運命的に現れた対象であった。おそらく、あの光にたどり つくまでの道のりに書くべき物語がある――そのときの私はまだ、そう信じていた。

それが清原という巨大な虚空を巡る長い旅の始まりだった。

<#3につづく/#1から読む>

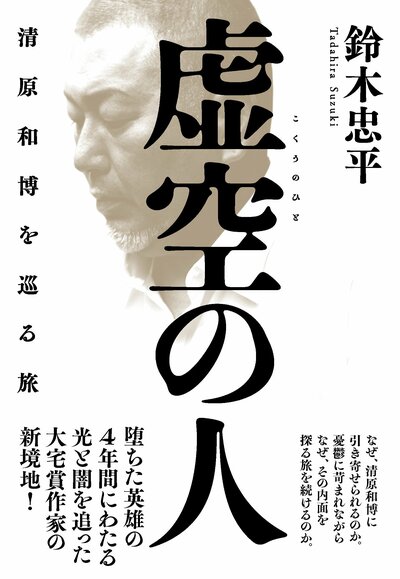

『虚空の人 清原和博を巡る旅』(文藝春秋) 書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします。

『虚空の人 清原和博を巡る旅』(文藝春秋) 書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします。

【著者インタビュー動画】

「清原和博を追い続け、何が見つかったのか。ノンフィクション界話題の作家・鈴木忠平に聞く」