――1964年の東京オリンピック、桑田さんは8歳でした。何か記憶に残っていることはありますか。

桑田 ありますよ。今でもチャスラフスカが浮かんできますからね。

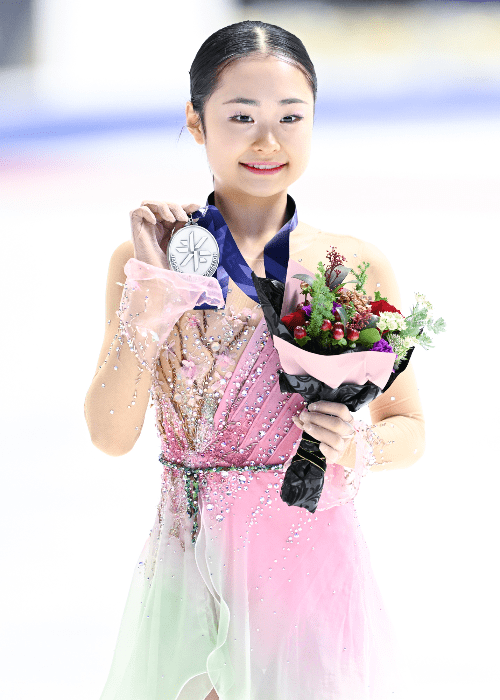

――おお、女子の体操で3つの金メダルを獲って名花と謳われた、チェコスロバキアのベラ・チャスラフスカですね。

桑田 僕は当時、小学校3年生で、茅ヶ崎という街に住んでいたんですけど、近所の街道に旗を振りに行かされたんです。あれは何の旗だったのかな……もしかしたら聖火リレーだったのかもしれません。街全体が三波春夫の『東京五輪音頭』とともに、これからは明るい時代がやってくるという空気に包まれていたのを覚えています。子供心に、もう戦後じゃないんだ、高度成長なんだからと感じながら生きていましたね。当時、東京五輪は日本を明るく、豊かにしてくれると誰もが信じていました。だから聖火リレーの応援に駆り出されても、みんなが一心不乱に旗を振る、そんな時代でした。

――茅ヶ崎に住んでいても、東京はおらが街というオリンピックだったんですか。

桑田 いやいや、茅ヶ崎からの東京はとてつもなく遠かったなぁ。東京のことはテレビのニュースや市川崑さんの記録映画を観て、街がどんどん変わっているということを知らされる、そんな遠い世界の話でした。でも、だからこそ我々にとってのオリンピックは希望に溢れたお祭りだったんです。テレビがあってこそのオリンピックでしたが、お茶の間に届く映像はどれもすごい迫力だったし、子供心に明るい未来って素敵だなと、そんなことを考えながら画面を見つめていましたね。

プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています