NumberPREMIER ExBACK NUMBER

「もう騎手を続けられないかなって…」左目を失った天才・宮川実はなぜ、再び騎乗することを決めたのか…高知競馬の“ある騎手”を訪ねて

posted2023/08/11 17:00

2022年高知競馬のリーディングに輝いた宮川実

text by

井上オークスOaks Inoue

photograph by

Takuya Sugiyama

現在発売中のNumber1078号掲載の[ナンバーノンフィクション]宮川実「高知競馬 隻眼のリーディング」より内容を一部抜粋してお届けします。【記事全文は「NumberPREMIER」にてお読みいただけます】

宮川実はデビュー前から、10年にひとりの逸材と言われていた。

1999年、17歳で迎えたデビュー戦は「初騎乗初勝利」。それから3年足らずで100勝に到達し、その後も順調に勝ち星を重ねた。高知競馬のリーディングジョッキー(年間最多勝騎手)は、5歳年上の赤岡修次が独走状態。その赤岡に次ぐ位置まで上がって来た宮川は、いずれリーディングを獲るだろうと言われていた。宮川の成長は、経営難にあえぐ高知競馬の希望でもあった。

海が好きで、サーフィンが得意。同業者から羨ましがられるほど優れたバランス感覚は、馬乗りのみならず波乗りでも発揮された。よく働き、よく遊んだ。

ADVERTISEMENT

27歳の若者は、充実した日々を送っていた。

ゴーグルやヘルメットに肉片がついている

2009年5月2日、ゴールデンウィーク開催の初日。高知競馬の第1レース。4コーナー、宮川の騎乗馬は「さあ先頭に立とうか」という局面で、脚を故障しガクンとよろめいた。宮川はダートコースに投げ出される。一瞬の出来事。勝負所でスピードを上げた後続馬の蹄は、宮川を避けることができなかった。

宮川を乗せた車は、いったん検量所の前に停止した。心配して駆けつける騎手仲間。のちに妻となる別府真衣は、血まみれで横たわる先輩を見て息をのんだ。外されたゴーグルやヘルメットに肉片がついている。真衣は「どうか命だけは助かってほしい」と願うしかなかった。

そんな状態でありながらも意識はあり、喋ることもできた。宮川は青ざめる仲間たちに向かって、「大丈夫、大丈夫。次のレースも乗るき」と言った。

「そう言っていたみたいなんですけど、記憶がないんですよね。こけた馬に装鞍したことも、当日の朝の記憶もなくて」

顔面の複雑骨折。宮川は左目の視力を失った。誰もが「騎手を続けられないだろう」と思っていた。

「『もう騎手を続けられないのかな』って」

ゴールデンウィーク中には名古屋競馬場や園田競馬場のビッグレースに遠征する予定だった。どこか自分本位に「俺が馬を走らせるぞ、俺が一番上手く乗るぞ」と思ってきた宮川が、その殻を破って飛躍しようとしているときに起きた事故だった。

「すごく楽しみな予定がたくさんあって、その矢先でした。自分でもすぐには受け入れられないというか、信じられなかったです。『もう騎手を続けられないのかな』って、そんなことをずっと考えていました」

宮川が初めて出会った馬は、中学生のときに近所で飼われていたポニー。そのポニーの飼い主は、高知競馬の打越初男調教師だった。馬の愛らしさに夢中になった宮川は、やがて乗り役のかっこよさに惹かれて、騎手を志した。中学2年生で打越厩舎に通い始めてそのまま騎手になった宮川にとって、師匠の“初男先生”とその妻の繁子は、親のような存在だった。

病室でふさぎこむ宮川を、“競馬場のお袋”は毎日のように見舞った。そしてあるとき、かつて高知競馬場に隻眼の騎手がいたことを教えてくれた。昭和30年代に活躍した田代幾治という騎手で、宮川と同じく左目の視力がなかったのだという。

「それを聞いて、『片目でレースに乗れるんだ』と思いました」

一筋の光が差し込んだ。

【続きを読む】雑誌ナンバーの記事がすべて読めるサブスク「NumberPREMIER」内の<ノンフィクション>宮川実、隻眼のリーディング【高知競馬と騎手再生の14年】で、こちらの記事の全文をお読みいただけます。

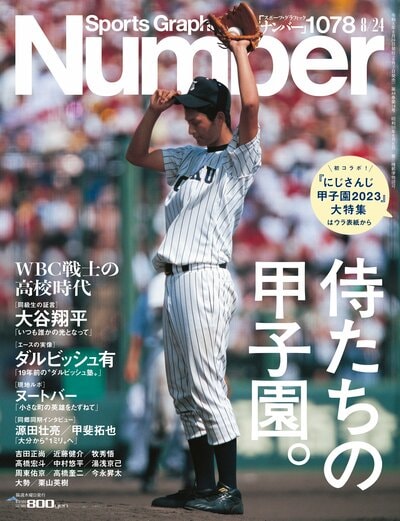

Number1078号「侍たちの甲子園」 ※書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

Number1078号「侍たちの甲子園」 ※書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします