「広岡達朗」という仮面――1978年のスワローズBACK NUMBER

「巨人のユニフォームを見ただけでチビったよね(笑)」ヤクルトの大エース・松岡弘が語る“全盛期の王・長嶋”の恐ろしさ「とにかく重圧が…」

text by

長谷川晶一Shoichi Hasegawa

photograph byJIJI PRESS

posted2023/08/21 17:02

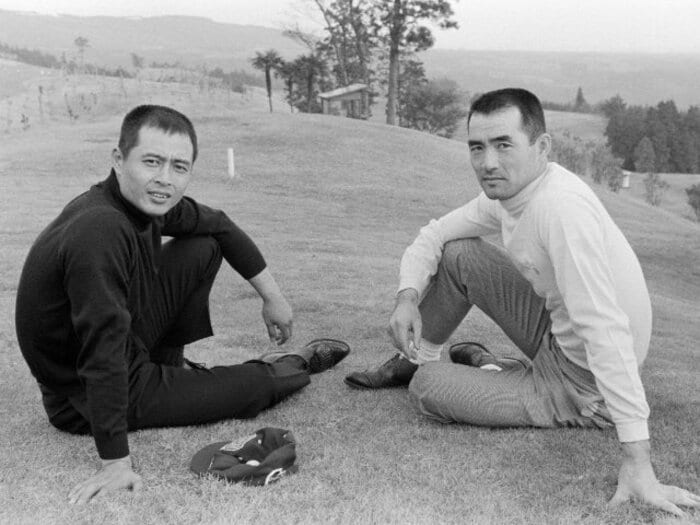

昭和のプロ野球の象徴ともいえる巨人の王貞治と長嶋茂雄。全盛期のONと対戦した松岡弘は「とにかく重圧がすごかった」と当時を振り返る

「何しろメジャーと一緒に練習をしたからね。少なくとも、自分は変わったと思いますよ。彼らは奥さんや恋人を連れてきて、ほんの2~3時間しか練習しないから、一見すると“お金をもらって遊んでいるのか?”と思う部分もあるけど、彼らは一人でめちゃくちゃ練習をしていた。たまたま、彼らが宿泊しているホテルに行ったら、走ったり、ウェイトトレーニングをしたり、空いた時間を有効に使っている姿を見たんだよね……」

ユマキャンプで見た光景が、松岡の脳裏には今でも焼きついている。

「……昨日までいたヤツが今日はいない。“あれ?”って思っていたら、トレードだったり、マイナーに降格していたり、それは当たり前のように即決だった。彼らとは一緒に練習もしたけど、技術だけでなく、さまざまな面で日本の野球とのレベルの差を感じましたよ」

ADVERTISEMENT

「上には上がいる」という思い、さらに「オレたちは大リーガーと練習をしているんだ」という事実。巨人への意識が少しずつ薄れていく。広岡の狙いは、見事にハマっていた。

「ジャイアンツコンプレックス」を払拭するために

松岡がプロ入りした1968年は、巨人の9連覇の「Ⅴ4」にあたるシーズンだった。当時、王貞治は28歳、長嶋茂雄は32歳。ONはまさに全盛期を迎えていた。若かりし日々を松岡が振り返る。

「それをコンプレックスというのかどうかはわからないけど、あの頃は巨人のユニフォームを見ただけでチビったよね(笑)。そこから少しずつ、“王さんと対戦できる、長嶋さんと対戦できるんだ”って楽しさに変わっていったけど、川上(哲治)監督が導入した『ドジャースの戦法』に惑わされたし、チームとしてはまったく勝てなかった。あの頃は巨人戦だけはお客さんがいっぱいだったけど、8割から9割がジャイアンツファン。彼らをどうやって黙らせるか、観客からの圧力をどうやって消すか。それも大切だったよね」

そして、改めて巨人戦における自らのピッチングを分析する。

「やっぱり、王さん、長嶋さんには絶対に打たれちゃいけないから全力で投げるんだけど、その反動で1番、2番にはよく打たれていましたね。目いっぱい投げているから、7回、8回、9回と、試合終盤には精神的に疲れてしまう。とにかく重圧がすごかった。僕の場合、後半にバテてしまっていたのは、コンプレックスというよりもプレッシャーに負けていた気がするな」