Number ExBACK NUMBER

「まさか、こんなに至近距離で撮影ができるとは…」猪木vsアリを激写したカメラマン(当時大学生)の証言「時間の感覚がなくなった」

text by

原悦生Essei Hara

photograph byEssei Hara

posted2022/04/21 17:01

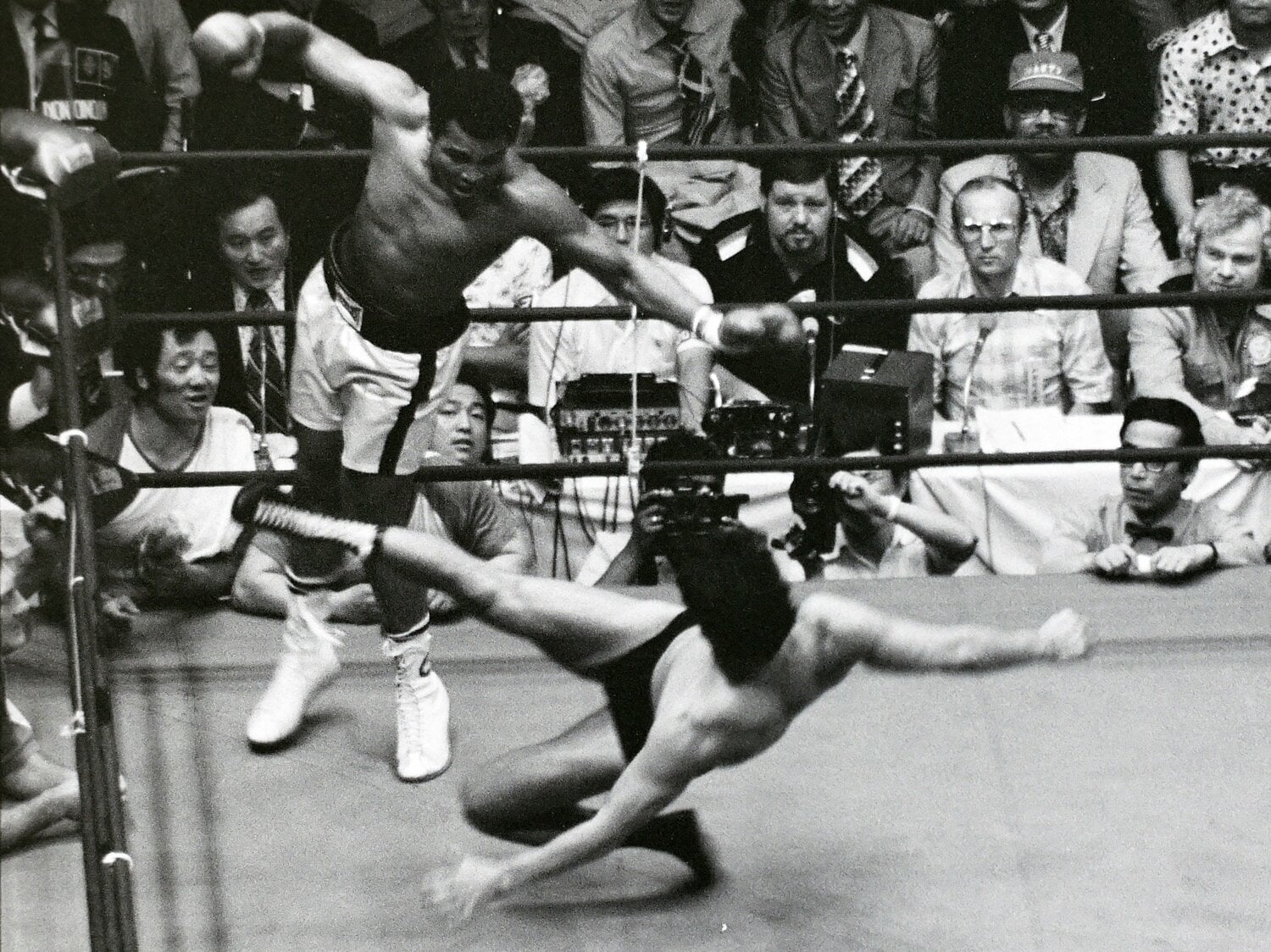

当時大学生だった筆者がリングサイドに潜り込んで撮影した写真。試合は終始「寝転がって蹴る猪木、挑発するアリ」という展開だった

この大会の観衆は主催者発表で1万4000人だが、駅から会場に向かう時はそれほど混雑していた印象がない。たまたま私が声をかけられなかっただけかもしれないが、ダフ屋もいなかったように思う。

同郷の友人と日本武道館の正面で待ち合わせ、一緒に中に入った。売店でパンフレットを買い、最上階の自分の席に着く。場内は意外なほど静かだ。プロレスマニアではない客層が多かったからだろうが、誰もがメインの試合を淡々と待っていた。

私は前座で行われたコシティの演武などを撮影しながら、試合開始のゴングを待ちわびていた。友達とは、不思議と「どっちが勝つかな?」という会話にはならなかった。

1976年6月26日、リングサイドに潜り込む

ADVERTISEMENT

1976年6月26日は、歴史的な日になった。

第1ラウンドのゴングが鳴った瞬間のたとえようのない緊張感と「遂に始まった…」という思いを忘れることができない。猪木が勢いよく飛び出して自らマットに寝ころんだ時の場内のどよめきには、とてつもない期待感が含まれていた。

猪木は、マットに体を付けた状態からスライディングキックを放ち続けた。空振りもあったが、何発ものキックがアリの左大腿の裏側を捕らえている。

私は2階席で撮影していたが、6ラウンドか7ラウンドに友人から離れてカメラを手に移動した。もしチャンスがあったら、リングの近くから撮ろうというのは前々から考えていたことだった、今だったら不可能だろうが、私は幸運にも容易にリングサイドまで辿り着くことができた。

この日は予想通りマスコミの数が多く、エプロンサイドの4面中、私の席側の1面と右側には新聞社や通信社のカメラマンがびっしり陣取っている。反対側はゼロ。セコンドの人数、特にアリ側の人間が多かった左側はカメラマンが一人いるだけだった。

さすがに人がいない方のリングサイドにのこのこ行ったらまずいと思ったので、各社のカメラマンが並んでいる側に近づくと、なぜか一人分、スペースが空いていた。

インターバル中にトイレにでも行って、まだ戻って来ていないのだろうか。躊躇している時間はない。私は迷わず、そこに入ってレンズを構えた。

すぐ目の前で猪木とアリが戦っている。2階席には届かない2人の息遣い、緊張感、戦う人間だけが放つオーラが伝わってきた。まさか、こんなに至近距離で撮影ができるとはラッキーにもほどがある。