Sports Graphic Number MoreBACK NUMBER

「できない奴は生き残れない」武藤敬司が語る、アントニオ猪木をイラつかせ、殺気立たせた“オールドスクールのプロレス”とは

text by

高木圭介Keisuke Takagi

photograph byYuki Morishima(D-CORD)

posted2022/01/28 11:00

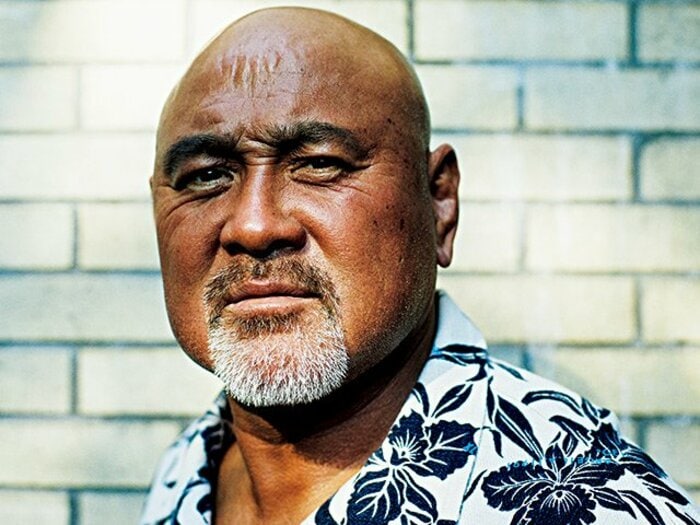

1990年代から2000年代にかけてトップレスラーとして新日を牽引した武藤。現在もノアで現役を続けている

アメリカで覚えたプロレスの基盤。

武藤が言う「引き算のプロレス」とは、動だけでなく静の状態でも相手を威圧し、観客の耳目を集めてしまうプロレス。構えや仕草、相手や観客席との距離感、表情や目線、リズムの取り方や崩し方など、経験に基づいたさまざまな駆け引きが必要とされる。言うなれば達人の領域である。

武藤がそうした所作、つまりプロレスラーとしての基盤を培ったのは新日本ではなく、デビュー後すぐに修行に出された米国マットだった。フロリダを出発点に全米各地を転戦した若き日々が、武藤ならではのセンスを磨いた。

「大前提として、米国人には浪花節とか敗者の美学なんて存在しないの。デカくて強いモノほど喜ばれる。日本で人気の『フランダースの犬』なんて、負け犬の話で終わりだからさ(笑)」

ADVERTISEMENT

日本では「鉄の爪」としておなじみのフリッツ・フォン・エリックがプロモーターとして取り仕切るダラスでは、エリックの息子たちを相手に何とも奇妙な1対4マッチを経験した。

「変なフットボール場でエリック兄弟を相手に1対4で戦わされたんだよ。いくら相手を攻撃しても、4人もいたらすぐにゾンビみたいに甦ってきちゃうから試合が終わりゃしない。モグラ叩きと一緒だよ。とにかく疲れた」

空気を読まない、という大切さ。

また、ビッグマッチのプロモーション用に素人同然の選手を相手にすることも多かった。土地土地のケンカ自慢の挑戦を受けては潰し、プロレスラーの強さを証明するシュートマッチとは真逆のベクトルだが、それはそれで危険が伴うのだという。

「こっちが一方的に攻撃して、ハイ終わり。それでOK。俺のプロレス美学とは違うけど、素人相手に身体を預けたり、依存したりってのは危険極まりないからね。そんなのもまた経験なんだよ」

ある時には日本でもおなじみのディック・マードックとボブ・オートンJr.の試合が延々と膠着し、観客席が「ボーリン、ボーリン(boring=退屈な)」の大合唱に包まれる場面にも遭遇した。

「お客さんがあれだけ、つまんねえって騒いでいるのに、あの2人はピクリとも動かずに、スリーパーをかけ合ってんだよ。しかも20分ぐらい(笑)。あの光景を見て、『あっ、面白いことすんな』って感心した。空気を読むことも大事だけど、逆に空気を読まないことも大切なんだなと」