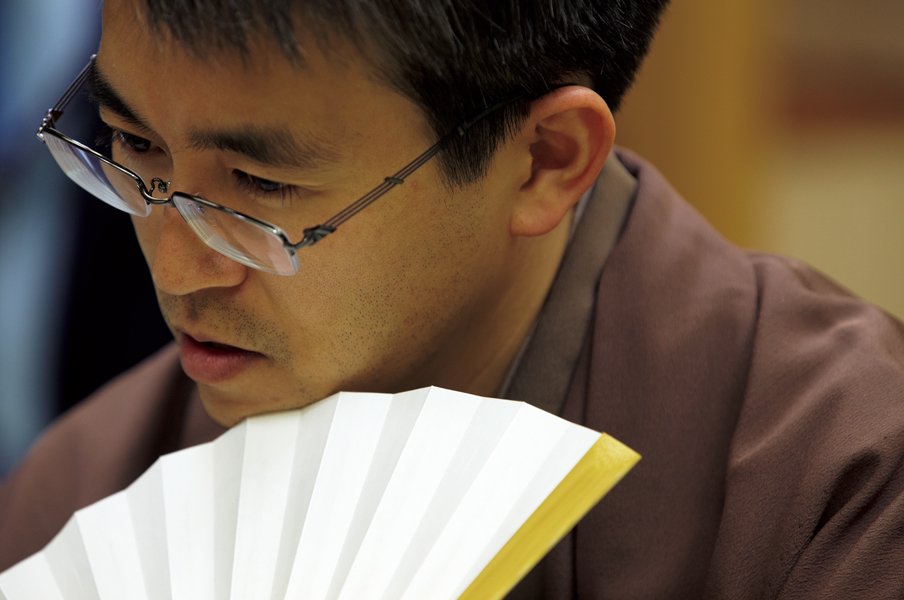

当事者たちにしか知り得ぬ世界がある。中終盤の形勢不利を覆す、羽生善治にしか指せない絶妙手――“羽生マジック”という棋界の奇怪は、対局者の目にどう映っていたのか。

プロ35年目。53歳となったベテランの中川大輔には、羽生と盤を挟んだ伝説の一局がある。2007年、第57回NHK杯2回戦だ。

中盤から形勢は中川に傾き、慎重に手を進めながら敵玉を追い詰めていく。勝利は目前。解説者の加藤一二三が終局を待たずに羽生の敗因を語り出すほどだった。

ところが、だ。羽生の指し手を見た加藤がしばしの沈黙の後、にわかに慌てふためく。▲2二銀――。

「あれ? 待てよ、あれ? おかしいですね。あれ、もしかして頓死? ひぇ~! これ、頓死かもしれません。なんと……。銀桂に歩が3つあって、ぴったり間に合いますから。これは大逆転ですね」

思わず吹き出しそうになる「迷」調子。ただ、加藤の読みは間違っていない。中川の頓死(自玉の詰みの見逃し)だった。

「加藤先生の解説がなかったら、私がここまで取り上げられることもなかったでしょう。見ている方々にとっては、面白い一局だったかもしれませんね。まぁ、やられたほうはたまったもんじゃないけれど」

逆転の呼び水は8手前に指された▲9八角。これが中川の目算を狂わせる。竜の侵入を牽制しながら、銀に連なる格好で敵の玉を睨む攻防手だった。その後、羽生は飛車で桂を払い、自玉の退路を確保。その飛車を消すか、9八の角をはがすか。運命の分かれ道。中川が選んだのは前者だった。

プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています