プロ野球PRESSBACK NUMBER

落合博満「高校生はひとりもいらない」中日スカウトが痛感した星野仙一との“決定的な差”《星野は計算の立たない高校生が好きだった》

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph byBUNGEISHUNJU

posted2021/10/23 17:03

1987~91、96~2001年と中日の監督を務めた星野仙一。88、99年と2回のリーグ優勝を経験

監督に就任することが決まると、落合はまずグラウンドで動く選手たちをじっと見ていた。パズルのピースを眺めているかのようだった。何日かすると、スカウト部長である中田に言った。

「お前、いい選手獲ってくるよなあ。この選手たちをトレードせずに底上げすれば、このチームは勝てるよ」

そして本当に、1年目からリーグ優勝を果たした。

ADVERTISEMENT

落合は自分の色を押しつけることはしなかった。むしろ、特色のある選手たちを用兵によって生かした。若さや未知の可能性よりも、習熟した技術を重んじた。だから、新人選手にいきなりポジションを与えることは決してなかった。

中田は、落合が監督になって初めてのドラフト会議で、こう要望されたことが忘れられなかった。

「今年、高校生はひとりもいらない。すぐに使える選手、勝つための即戦力を獲ってくれ」

スカウトとして忸怩たる思いがあったが、その考え方には、落合自身の野球人生が影響しているような気がした。

「今年は監督と戦うことになるかもしれない……」

中田はまだ日体大の学生だったころから、3つ上の落合を知っていた。東芝府中の落合といえば、アマチュア球界で知らぬ者がいないほど名の通ったバッターだった。だがなぜか毎年ドラフトになると指名されなかった。そして、中田が中日に入団するのと同じ1978年に、ようやくロッテから3位で指名された。

監督としての落合は、甲子園や大学野球という華やかな舞台に縁がなくても、遠回りしながら確かな技術を身につけた逸材を探しているようだった。かつての自分のような選手が埋もれているかもしれないという潜在意識が垣間見えた。

「ポジションは8つ埋まっています」

成熟を重んじる落合にとって、それは最上級の表現なのかもしれない。ただ、今と引き換えに未来を失ってはならないと中田は考えていた。

球団事務所は昼前になっても相変わらず、しんとしていた。ブーンという冷房の唸りだけがあった。中田は新聞を閉じると夏物のジャケットを手にした。二軍の試合でも観にいこうかという気になった。無性にこの球団の未来を担う才能たちを見たくなったのだ。

ビルの外に出ると、本格的な夏の到来を告げる大きな太陽がアスファルトを焼いていた。

そろそろ、ナゴヤドームにも行かなくてはならない……。

中田は毎年、この時期になると、現場の指揮官とその年のドラフトについて話し合うことにしていた。

今年は監督と戦うことになるかもしれない……。

そんな予感があった。中田の胸にはすでに1位で指名するべき高校生の名前が浮かんでいた。そしてそれは、おそらく落合の意に反する選択であった。<続く>

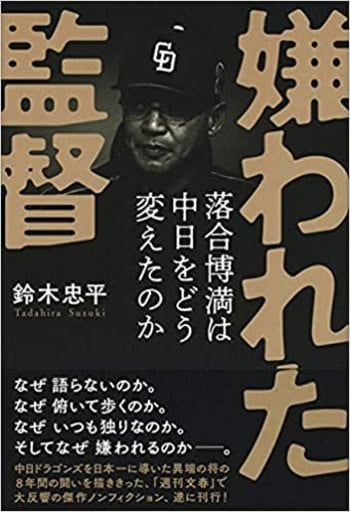

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋) (書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします)

『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』(文藝春秋) (書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします)