記事を

ブックマークする

「がんばれの大合唱が、ため息の洪水へ」競泳・長崎宏子16歳はなぜ決勝前に「勝てないと知っていた」のか?《連載「オリンピック4位という人生」1984年ロサンゼルス》

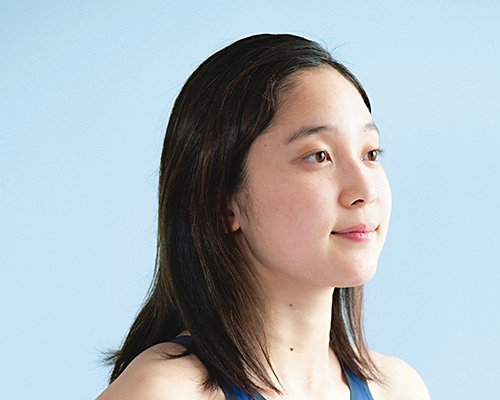

長崎宏子の涙はようやく止まったという。それまではあのロサンゼルスでの決勝レースに話が及ぶとどうしようもなく泣けてしまったのだが、40歳を越えたくらいから、向き合えるようになったという。

「たまに講演など依頼されることがありまして、どうしてもあの時のことを話さざるをえなくて、そうすると涙が出てきちゃう。だからあまり話したくなかったんですけど、ここ10年くらいで受け入れられるようになってきたんです。今はどこにいても素でいられる。本当にね、アラフィフって最強です。50歳になった途端に世の中、怖いものが何もなくなったんです」

今年7月で51歳になった長崎が笑う。

ただ、成熟した強さのうらに一瞬、ほんの一瞬だが、あのころのままの透明感や少女性が垣間みえる。それが不思議だった。

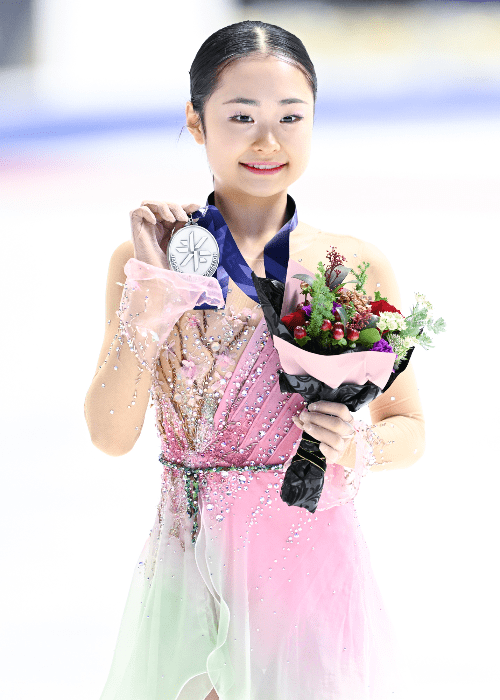

1984年7月30日、南カリフォルニア大学のプールに降り注ぐ陽射しは人も水も建物も黄金色に染めていた。

200m平泳ぎ・決勝。

だが、スタート台に立った長崎の心は、辺りを取り巻く幸せな景色とは対照的だった。

「このままレースが一生こなければいいなと、もしきたとしてもそのままずっと終わらなければいいなと、そう思っていました。終わったときが怖かったんです」

その数時間前におこなわれた予選で長崎は自己ベストより4秒以上も遅い、2分34秒46だった。金メダル候補にとって、経験のない5位での決勝進出だった。

「国際大会でも大体は1位、2位で決勝に進んでいたので動揺しました。平泳ぎはすごく難しくて、手と足の返しのちょっとしたタイミングのズレで3秒、4秒変わってしまう。修正もすぐにはできない。だから予選から決勝でどんでん返しはまずないんです。金メダルを期待されて、銅でも取れればいいけど取れなかったらどういう顔して日本に帰ったらいいんだろうとか、どんなコメントをすればいいんだろうとか、そういうことを考え始めてしまったんです」

プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

この連載の記事を読む

記事