- #1

- #2

プロ野球PRESSBACK NUMBER

「長嶋は“配球を読まずに”3割打った」のウソ…長嶋茂雄“じつは黒柳徹子に明かしていた”本音「何も考えずに打っていた」説の真相

posted2025/06/14 06:01

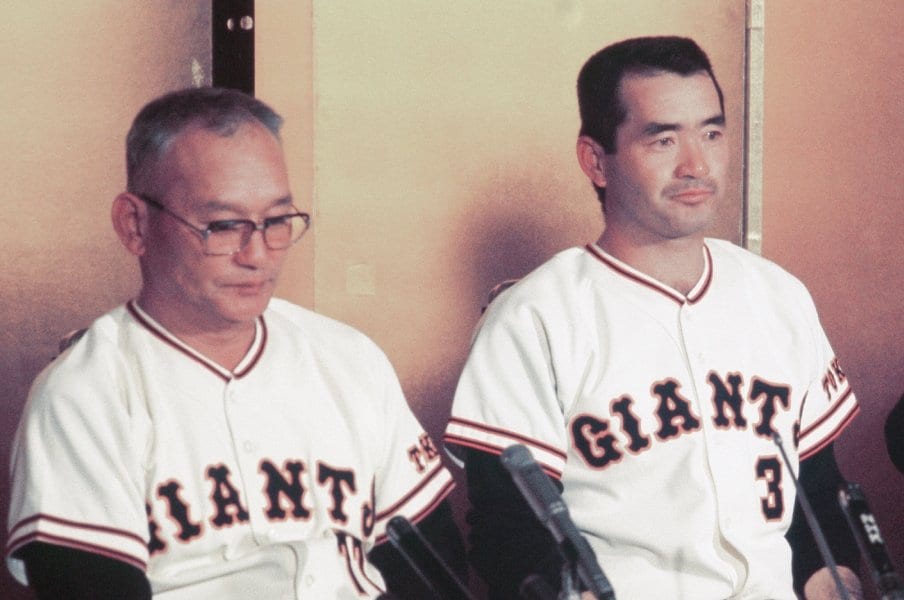

1974年10月、引退発表の記者会見をする長嶋茂雄。左は川上哲治監督

text by

岡野誠Makoto Okano

photograph by

JIJI PRESS

◆◆◆

長嶋茂雄の虚像

天真爛漫な言動によって長嶋茂雄のクレバーさが隠された面はあるだろう。立教大時代、2号ホーマーを放った際にはこう言っている。

〈一昨日の練習中にキャッチ・ボールの球を左眼に当てて、少しボールがぼやけてみえるのでヤマカンで振りました〉(1956年5月21日付/報知新聞)

ADVERTISEMENT

また、読みが外れても打てるだけの技術も持っていた。プロ入り2号を放った際には〈カーブを注意していた。本塁打した球はシュートでした〉(1958年4月14日付/報知新聞)と話している。

もう1つ、大きな要素として時代背景がある。当時の“配球予測” は「ヤマを張る」「ヤマカン」と揶揄され、「偶然当たったに過ぎない」という見方をされていた。“打撃の神様”と呼ばれた川上哲治は自著『バッティングに強くなるために』(1962年7月発行)でこう書いている。

〈ヤマを張る、いわゆるヤマカン・バッターで、五分の確率を狙っていくよりも、研究と練習によって、なんでも打てるという態勢に、自分の技術をみがいていくほうが成功率はずっと大きいと思う〉

“不確実な予測より技術の向上に努めるべき”という風潮が一般的な時代に、長嶋は配球を当てまくっていた。現代の大谷翔平のように、時代を先取りしていたのだ。そのため、周りの理解が追い付かなかったのだろう。あまりにズバズバ的中するため、他の選手やマスコミ、ファンは“動物的カン”という言葉に置き換え、“未知の生き物”として長嶋を扱った。簡単に言えば、“天才”である。

“配球予測=ヤマカン”の時代

“配球を読む重要性”は、ミスターの現役時代後半も球界に浸透していない。1970(昭和45)年8月4日の大洋戦(川崎)、長嶋は苦手の平松政次から先制ホーマーを放ち、9回裏のピンチでは三塁線の打球を好捕。巨人は城之内邦雄―堀内恒夫のリレーで、2対1で逃げ切った。当時の新聞記事には、こんな情景描写がある。