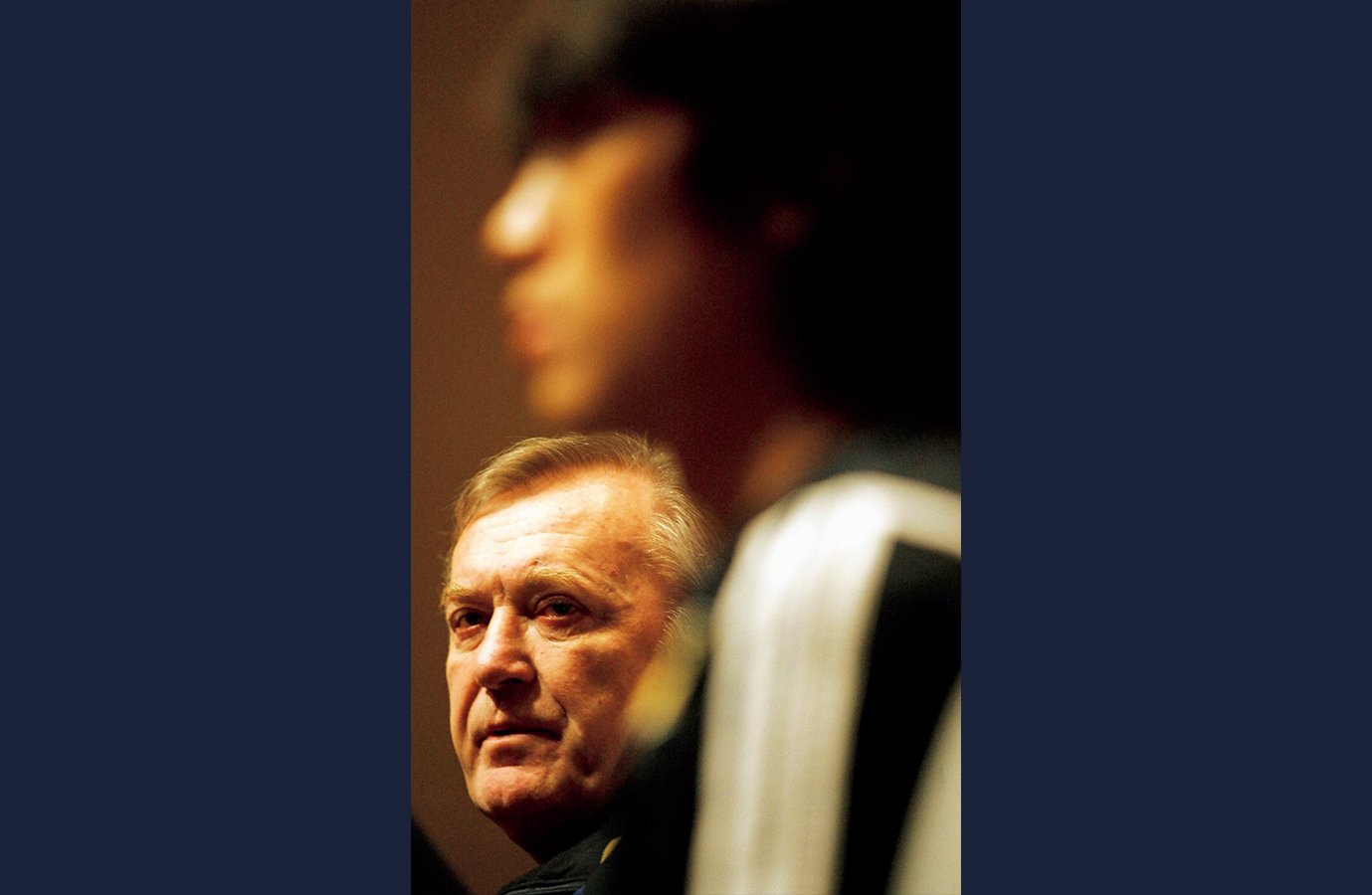

卓越した技術と俯瞰の目を持つ10番は、これまで数多くの名将に重用されてきた。遅れて'07年に初招集されたオシムジャパンでも、違いを生み出す左足がチームの中心を任された。半年間の濃密な時間を過ごしたオシムは、いったいなにを彼に残したのだろうか。(原題:[唯一無二の指導に触れて] 中村俊輔「未だに考えさせられている」NumberPLUS 2022年6月発売)

わずか10試合―。期間にして半年しか、ともに戦ってはいない。

それでも中村俊輔にとって、イビチャ・オシム監督は特別な存在だった。

中村は横浜マリノスでのルーキー時代のハビエル・アスカルゴルタに始まり、10人以上の外国人監督の指導を受けている。

南米出身の指導者はポゼッションを重視し、紅白戦を重ねてイメージの共有や連係を積み上げていくタイプが多かった。

一方、欧州の指導者は志向するスタイル が先にあり、そこに選手をハメる傾向が強かった。セルティック時代のゴードン・ストラカンはその中間だったが、どのタイプにも当てはまらないのがオシムだった。

「試合の局面を切り取ったような練習が多くて、判断力を養っていく感じ。そもそもフォーメーションなんてないし、戦術ボードも使わない。選手と喋るわけでもなく、ずっと試されているというか、常に考えさせられる。今だって考えさせられることがあるくらい」

―今でも、ですか?

「例えばこの前、松井(大輔)から電話がかかってきて。サッカーの話をしていて、オシムさんの話題になった。それでずっと引っ掛かっていることがあったから、松井に聞いてみたの。(’07年9月の)スイス戦で0─2でリードされていたとき、松井がPKを取って俺が決めたりして、2─2に追いついた直後の70分頃、松井が山岸(智)君と交代になった。2列目は俺とヤット(遠藤保仁)と松井だったから、唯一ドリブルで仕掛けられるのが松井。それなのに、これからだっていうときに代えるのかって驚いたんだけど、松井も当時、『えっ!?』っていう顔をしていて」

特製トートバッグ付き!

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

photograph by AFLO