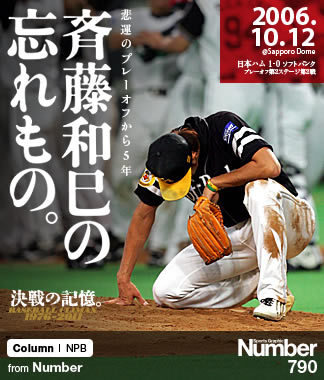

日本シリーズ進出をかけたポストシーズンの戦いでも、数々の名勝負が生まれている。中でも鮮烈な印象を残すのが、2006年ソフトバンクと斉藤和巳の悲劇的なサヨナラ負けだ。あの時エースが背負っていたものとは何か。そしてリハビリに励む今も去来する想いとは。

2006年10月12日、日本ハム対ソフトバンクのプレーオフ第2ステージ第2戦。初戦で敗れているソフトバンクは、もう後がなかった。札幌ドームのマウンドに立つ斉藤和巳は、0-0の均衡を保ったまま、9回2死一・二塁、一打サヨナラのピンチを迎えていた。打席には5番・稲葉篤紀が向かう。斉藤には今季13打数2安打、1割5分4厘と抑えられている打者である。

「ピンチになってからの(斉藤)和巳の集中力はすごい。力負けしたくないから、初球からでも積極的に振っていこう」

稲葉はそう心に決めて打席に入った。

初球は151kmのストレート。判定はボールだったが、9回の土壇場でも、150kmの速球を投げる余力が斉藤には残っていた。日ハムのベンチ前では、9回を3安打無失点、103球で投げ終えた八木智哉が延長戦に備えてキャッチボールをしていた。4万2380人が詰めかけた札幌ドームは“稲葉ジャンプ”の応援で球場全体が揺れる。地鳴りのような声援はマウンドにも押し寄せ、斉藤は敵に完全に取り囲まれてしまったようだった。

次の瞬間、本塁に疾走する森本の姿が斉藤の目に飛び込んできた。

9回を迎えて、斉藤はいつもと違う胸騒ぎを感じていたという。その違和感が、先頭打者の森本稀哲に“ストレートの四球”を与える結果になっていた。続く田中賢介は2球目を確実にバントし、得点圏に走者を送る。ここでソフトバンクベンチは3番・小笠原道大を敬遠、4番・セギノールとの勝負を選択した。あっさりファウルで追いこんだ斉藤は、決め球に144kmのフォークを選び、セギノールを三振に打ち取る。ここまではソフトバンクベンチのシナリオ通りだった。

特製トートバッグ付き!

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

photograph by NIKKAN SPORTS