Number ExBACK NUMBER

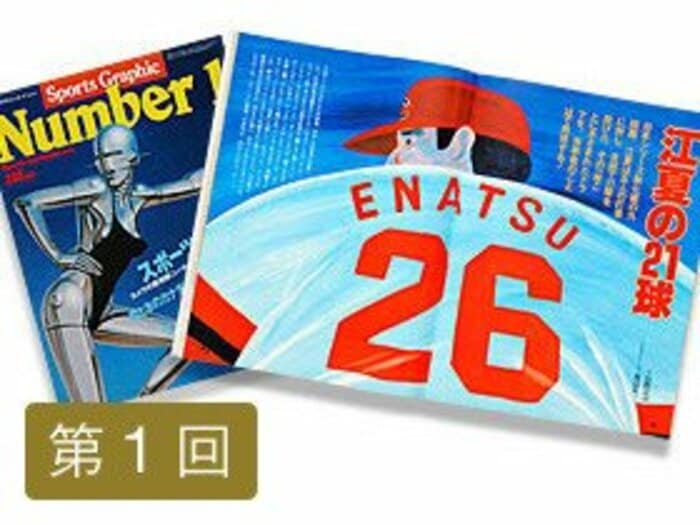

名作ノンフィクション 「江夏の21球」はこうして生まれた 【連載第1回】

text by

岡崎満義Mitsuyoshi Okazaki

posted2009/04/01 22:55

アスリートの内面に肉薄するという「Sports Graphic Number」を今も貫くスタイルが生まれた瞬間を、当時の編集長岡崎満義が1986年に記した文章で振り返りたい。

リリーフ投手のイメージを変えた――江夏豊の出現

『スポーツグラフィック・ナンバー』というスポーツ誌をやれ、といわれてから実際に発行するまで準備期間は七カ月あったが、「イケル!」と確信できたのは、江夏豊に会ったときだった。それは昭和55年1月2日、大阪のロイヤル・ホテルの一室であった。

江夏は何時間かのサイン会のあと、さすがに少し疲れた様子で、われわれが待つスイートルームにやってきた。その日は二つ、江夏に頼みたいことがあった。一つは『ナンバー』の創刊キャンペーンの「駅貼りポスター」に、上半身ハダカの写真をとらせてもらいたい、という交渉。もう一つは、前年の日本シリーズの第7戦、9回裏の近鉄の攻撃をビデオテープで見ながら、江夏の投げた21球について、その一球一球をことこまかに解説してもらうという仕事であった。

ADVERTISEMENT

その二年くらい前から、江夏はリリーフ投手のイメージを大きく変えつつあった。江夏以前にも「8時半の男」といわれた巨人の宮田征典投手はいた。しかし、なんといってもそのころはなお、投手といえば「完投」能力のある投手こそが第一人者、リリーフは9イニングスを投げ切れない半端な投手のやる仕事だと、誰もが思っていたのである。

そういうイメージが江夏の出現で変わりつつあった。リリーフ投手のセーブ・ポイントも正式に記録表示されるようになった。江夏は南海から広島に移籍した年から、130試合すべてベンチ入りしていた。それまで投手は、1試合投げれば少なくとも翌日は休息日で、ベンチ入りはしない。投手が全試合ベンチ入りして、いつでもリリーフする態勢をととのえているなどということは、考えられないことであった。その考えられないことを、江夏はやってのけたのである。

新しいタイプのヒーローが出現したのである。『ナンバー』創刊号は江夏をとりあげようと思った。この新しいヒーローをどう料理したらいいだろう、と『ナンバー』編集部は何度も編集会議をした。最後にぼくは「江夏の経歴を洗って人物クローズアップ的な手法をとるよりも、広島―近鉄の日本シリーズの最終戦で彼が投げた21球を徹底的に“解剖”する方がより江夏の本質に迫れるのではないか。最後までもつれ、あれだけ手に汗をにぎらせたゲームはない。そのゲームで見せた江夏の技術を追求してみよう。それにはトータルに江夏を理解しようと試みるより、21球というディテールの中の江夏を追究する方が、江夏の本質をよりよく理解することになるだろう」と思った。

愛すべき神は細部に宿る、というではないか。江夏の“細部”21球に徹底的にこだわるべし、と決心した。問題は江夏がどれだけフランクに取材に応じ、こちらの質問に答えてくれるか、である。

テレビ局から問題の広島―近鉄第7戦9回裏のビデオテープを借り、正月休みの電器店に頼みこんで、ビデオセットとテレビをホテルの部屋に運んでもらった。筆者には新進のライター山際淳司さんを頼み、元巨人コーチ瀧安治さんにも同行してもらい、三人で江夏にいろいろ質問することに手筈(てはず)をととのえた。

江夏の目は、打球の行方(ゆくえ)さえ追わなかった

54年の日本シリーズは最初、近鉄が優勢だった。どうしても日本一の座にすわれない悲運の闘将・西本幸雄監督の夢が、今年こそ実現するかと思った。しかし、途中から山根和夫投手や高橋慶彦(よしひこ)、水谷実雄(じつお)などのふんばりで広島がもり返し、3勝3敗ともつれこみ、最終戦を迎えていた。試合は昭和54年11月4日、大阪球場で行われた。広島カープは1回、3回に各1点、そして6回に水沼四郎の2ランが出て優位にたった。しかし近鉄バファローズも粘った。5回裏に平野光泰の2ラン、6回に1点を追加して1点差とし、俄然(がぜん)試合はもりあがってきた。

江夏は7回裏、ワンアウト、ランナー1塁で福士明夫投手をリリーフした。ちょうどそのころから小雨が降りはじめ、薄暗くなったグラウンドに照明灯が点灯された。江夏は7回、8回と簡単に近鉄打線を抑え、いよいよ9回裏に入った。江夏の調子からみて、よほどのことがないかぎり、4-3で広島逃げきりムードが漂いはじめた。

9回裏、近鉄最後の攻撃。バッターボックスには6番打者の羽田耕一が入った。西本監督がとくに目をかけ、中心打者に育てるべく、拳骨(げんこつ)をふるったという秘蔵っ子である。ムラッ気があるのか、もうひとつ確実性がない。

1点差を追う近鉄。ふつうなら第一打者はなんとかねばって四球でもいいから出塁しようとするものだ。打つにしても慎重に攻めようという気になるはずだ。ファースト・ストライクを打つわけがない、と江夏は思っていた。おどろいたことに、羽田は第1球を打ってきた。外角の直球をみごとにジャストミートした。ボールはライナーとなってセンター前に飛んだ。江夏の緻密な頭脳が猛烈な勢いで動きはじめる前、出会いがしらにガツンと打たれたような感じである。

出塁した羽田に代わって予定どおり、代走は藤瀬史朗である。次打者はアーノルド。江夏は、ランナーは二の次、アーノルドだけに気持ちを集中させようと、自分に言いきかせた。第1球は外角高目のシュートでボール。第2球は内角高目の直球でボール。第3球は内角ベルトのあたりの直球でストライク。カウント1-2。第4球、外角低目の直球がはずれてボール。このとき藤瀬が猛然と二盗を敢行した。単独スチールに見えたが、実はヒット・エンド・ランだったのを、アーノルドがサインを見落としたのである。しかし、水沼捕手の送球はワンバウンドしてセンターに抜け、駿足の藤瀬はやすやすと3塁まで進んだ。スタートが遅れ、瞬間、タッチアウトを観念した藤瀬だったが、逆に水沼の悪送球をさそって、3塁まで進塁というおまけがついた。無死3塁。近鉄にとっては願ってもないチャンスとなった。アーノルドのカウントは1-3。江夏は外野フライを警戒して、5球目は内角低目にカーブを投げたがボールとなり、1塁に歩かせた。代走に吹石徳一(ふきいしとくいち)が起用された。足の速い選手を使って、心理的に圧迫を加えようとしていた。

三人目の打席に平野光泰が入った。平野はこの試合、5回にホームランを放ち、気をよくしている。気分屋の平野が調子にのると怖い。第1球真ん中高目の直球でボール、第2球内角低目のカーブを空振り、第3球は第1球と同じく真ん中高目の直球がボールになったとき、吹石は二盗に成功した。こうなれば満塁策しかない。あと2球つづけてボールを投げ、平野は敬遠のフォアボールで1塁に歩いた。9回裏、広島は1点リードしているとはいえ、近鉄はノーアウト満塁、押せ押せのムード。広島絶体絶命のピンチを迎えたのである。

次は佐々木恭介がボックスに入った。江夏はこの佐々木に対して、内角低目のカーブ(ボール)、外角低目の直球(ストライク)、と投げて第3球目は真ん中低目のフォーク。佐々木のバットは鋭くとらえた。打球は快音を発して3塁線を痛烈にゴロで抜いたかと思われたが、わずかにラインの左にそれた。もう30センチばかり内側を抜けていたら、サヨナラ2塁打であった。

しかし江夏にいわせると「あのコースの球を引っぱると絶対ヒットにならないんや。ボテボテの内野ゴロか、いい当りをしてもファウルになる球筋なんや」という自信満々のボールだった。だから、佐々木のバットは快音を発したが、これはファウルだ、と確信して打球の行方すら追わなかった。

江夏豊(えなつゆたか)

昭和23年5月15日生まれ。大阪学院高出身。選手実動年数18年。通算投手成績829試合、206勝、158敗、193セーブ。投球回数3196回、被本塁打299本、与四球982、奪三振2987、防御率2.49。個人タイトル:最優秀防御率(44年)、最多勝利(43・48年)、最多奪三振(42・43・44・45・46・47年)、最優秀救援(52・54・55・56・57年)、MVP(54・56年)、ベストナイン(43年)、沢村賞(43年)。