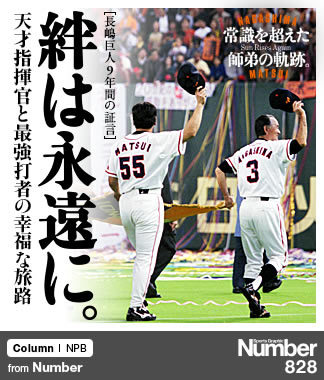

運命のドラフトの日から始まった、「日本の4番」を目指す果てなき旅。

厳しさと愛情に満ちた熱血指導を経て、師弟間の絆は深まって行った。

長嶋巨人を背後で支えた人々が、2人の歩んだ幸福な日々を回想する。

厳しさと愛情に満ちた熱血指導を経て、師弟間の絆は深まって行った。

長嶋巨人を背後で支えた人々が、2人の歩んだ幸福な日々を回想する。

最初は長嶋茂雄の一方的な愛情だった。

松井秀喜の巨人入団2、3年目のことだ。当時、長嶋の専属広報だった小俣進が語る。

「松井が入った頃の巨人は仲良しグループみたいな雰囲気があったんですけど、松井はそういうのに馴染めないでいた。だから、目の前にいいお手本がいるじゃないか、と」

小俣は長嶋のことを指していた。V9時代の巨人は群れることを嫌う個性派集団だった。そんな中でも誰よりも孤高を持し、ひときわ超然としていたのが長嶋だったからだ。

その場に偶然居合わせた選手サイドの広報、香坂英典は、そのときの松井のキョトンとした表情が忘れられないと言う。

「松井が『誰のこと?』っていう顔をしてたんです。たまたま長嶋監督が通りかかったので、2人でほらほらと。それでも『ふーん』って。ぜんぜんピンときてない」

松井が生まれたのは1974年6月12日。その4カ月後の10月14日に、長嶋は「巨人軍は永久に不滅です」という名言を残して現役を退いた。松井は現役時代の長嶋の輝きをまったく知らない世代なのだ。

香坂は世代間ギャップを痛感していた。

「我々とは感覚がぜんぜん違った。あの時点では、松井にとって長嶋茂雄はまだ、いち監督に過ぎなかったんだと思いますよ」

松井の入団当初、中畑に「アドバイスはするな」と厳命していた。

今になって思えば、「運命の赤い糸」だった。

1992年11月21日――。長嶋は監督復帰後、最初のドラフト会議において、自らの手で4球団競合となった松井の当たりクジを引き当てた。自分が引退した年に生を受けた未来のスーパースター候補を、直接育てるチャンスを得たのだ。

特製トートバッグ付き!

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

photograph by Naoya Sanuki