記事を

ブックマークする

「俺一人のせいで負けた。その責任ばかり感じて」駒野友一が南アW杯「PK失敗」の映像を見ながら考える“PKは運か実力か”「瞬間的に『もうちょっと高く蹴らないと』って」

ヨセフ・ダガン。

このイスラエル人がいなければ、日本の心優しきサイドバックが、あれほど深く傷を負うことはなかったかもしれない。

1968年秋のことである。イスラエルとブルガリアが争ったメキシコ五輪準々決勝は、1-1のタイスコアのまま決着つかず、延長戦終了のホイッスルが鳴らされた。

現在であれば、PK戦が始まるところだが、両チームのキャプテンは主審の待つピッチ中央に呼ばれた。そこにはポットの中に入った2通の封筒が用意されていた。両者が1通ずつ取り出す。中身を確認したイスラエルの主将モルディチャイ・シュピーグラーは、力なく肩を落とした。120分間の死闘も虚しく、彼のチームは「抽選」によって準決勝進出を逃した。

同国サッカー協会の幹部だったダガンは、この光景を見て頭を抱えた。サッカーの決着は、サッカーで決めるべき。なぜボールすら使わない方法で、夢が断たれてしまうのか。すぐさま彼は、FIFA会長宛てに手紙を書いた。すでに欧州や南米の一部で実施されていたPK戦の採用を提案する内容だった。

この手紙が、歴史を動かした。サッカーのルールを決める世界唯一の機関・国際サッカー評議会は、'70年6月にPK戦の正式採用を決定。それまで決着がつかない場合は再試合を行っていたW杯でも、'78年アルゼンチン大会から採用されることになった。

訊きたかった質問〈なぜ、左上を狙ったのですか?〉

ダガンが筆を執ってから42年後、日本代表は初めてW杯でPK戦に臨んだ。

2010年6月29日。南アフリカ北部、プレトリアにあるロフタス・バースフェルド競技場に設けられた狭い取材エリアには、試合終了からパラグアイ人記者の興奮と日本人記者の落胆が充満していた。細くて短い通路に選手たちが姿を現すと、すかさず音声レコーダーを握る無数の腕が柵の向こうへ伸びた。

全ての写真を見る -3枚-

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。

※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

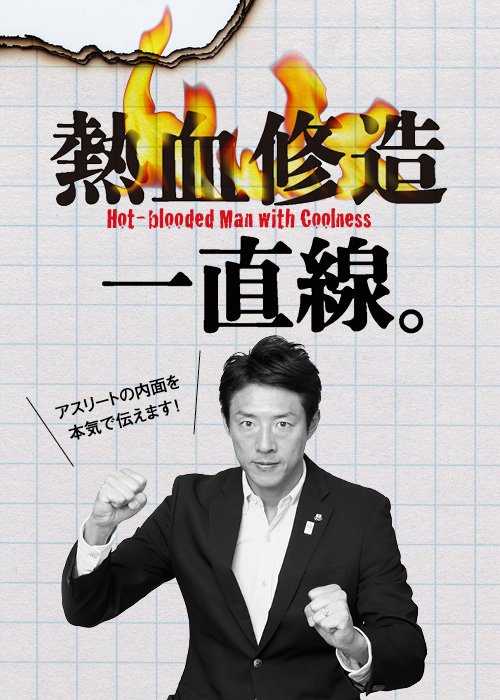

この連載の記事を読む

記事