オリンピック4位という人生BACK NUMBER

<1964東京 フェンシング団体4位>

田淵和彦「敗戦に抗い続けた男」

posted2020/01/12 11:30

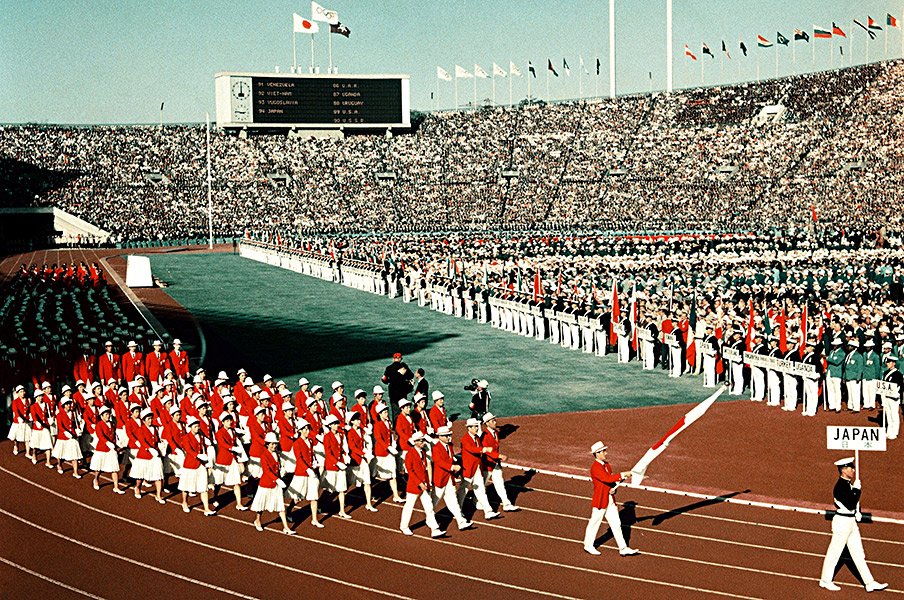

1964年10月、国立競技場で行われた開会式で最後に入場した日本選手団。

text by

鈴木忠平Tadahira Suzuki

photograph by

KYODO

1964年10月10日。改装したばかりの国立競技場が人で埋まっていた。

東京オリンピック開会式。

その9日前には東海道新幹線が開通。羽田空港と都心を結ぶ首都高速も整備され、敗戦から立ち上がった日本の首都は近代都市として生まれ変わった。

ADVERTISEMENT

秋晴れの下、赤いブレザーに白いパンツの日本選手団が最後に入場してくる。

男子フェンシング主将の田淵和彦はその行進の中にいた。メインスタンドの貴賓席を見上げると、昭和天皇がこちらを向いている。現人神でも大元帥でもなく、国民の象徴として開会宣言を発する姿があった。

その声があの夏の日の記憶と重なった。

「昭和天皇を見て、あの日と同じ声を聞いて、ぐうっとこみ上げるものがありました。ああ、日本人でよかった。たまらないほどのエネルギーと勇気が湧いてきたんです。よく見て帰れ。これが日本だ、と。お前らには負けない、と強く思いました」

田淵はなぜ自分が西洋の剣を握ったのか。何を求めてこの舞台に立っているのか。この瞬間にはっきり悟ったという。

「これは一対一の決闘やと」

まだ8歳のとき、田淵は疎開先の明石郡神出村(現神戸市)で玉音放送を聞いた。

「堪ヘ難キヲ堪へ忍ヒ難キヲ忍ヒ……」

難解な言葉と独特な語調が田んぼの中に響く。大人たちは野良仕事をやめ、その場に座し、声にじっと聞き入っていた。

「戦争に負けたとかそういうことはわかりませんでしたが、平伏して涙する大人たちを見て、子供ながらに無性に寂しかった」