「広岡達朗」という仮面――1978年のスワローズBACK NUMBER

スタメン捕手が靭帯断裂、シーズン中に消えたエース…大矢明彦がいま明かす“1978年、初優勝の真実”「ヤクルトでやってきてよかった…」

posted2023/11/15 11:03

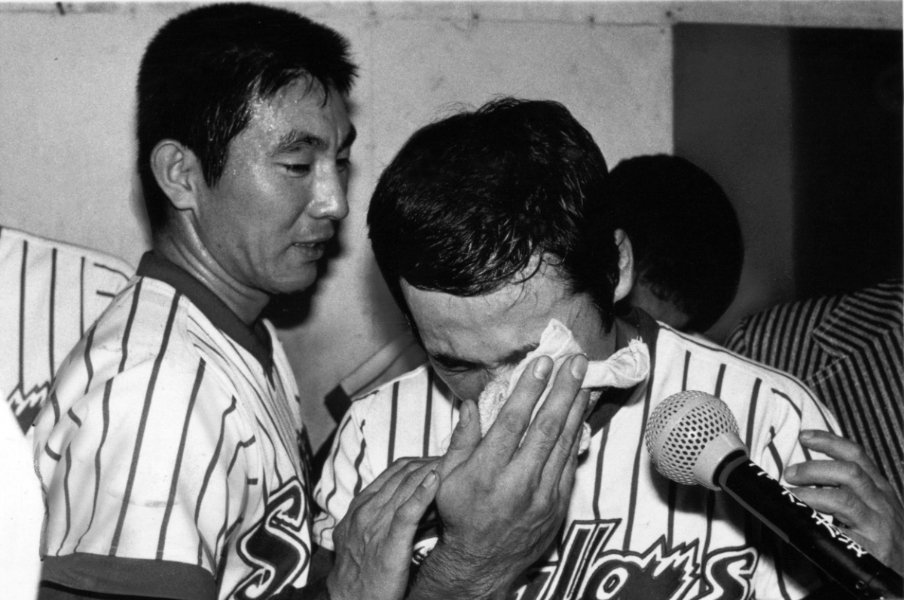

「花の昭和22年組」と呼ばれ、ヤクルト初優勝の原動力となった大矢明彦と若松勉。悲願をかなえた夜、若松は人目もはばからず号泣した

text by

長谷川晶一Shoichi Hasegawa

photograph by

Sankei Shimbun

松岡弘と安田猛とでミットを使い分けていた

チーム創設初となる優勝を目指して戦っていた1978年シーズン。大矢明彦にとっては、開幕以来ずっと我慢の時期が続いていた。開幕戦からの10試合で大矢がスタメンマスクを被ったのはわずか2試合で、それ以外は、ドラフト同期で4歳下の八重樫幸雄に託されていた。しかし、ここで運命のいたずらが起こる。

4月28日、神宮球場にて行われた読売ジャイアンツ戦において、八重樫はランナーと交錯し、左脚内側側副靭帯を断裂する大ケガを負ってしまったのである。以来、前年まで同様、大矢が不動の正捕手としてチームの要を担っていくことになる。

広岡達朗率いる当時のヤクルトの屋台骨を支えていたのが、「左右のエース」と称された右の松岡弘、左の安田猛である。両者はともに47年生まれで、チームリーダーの若松勉も含めて、「花の昭和22年組」と呼ばれていた。大矢に対する両エースの信頼感は抜群だった。当時すでにリーグを代表する名捕手であった大矢に、両投手の印象を聞いた。

ADVERTISEMENT

「松岡は速球派だったので、自慢のストレートについては“いい音を出して捕球してほしい”というタイプのピッチャーでした。その音によって、自分の調子を測っていたんだと思います。一方の安田は、とにかくクセ球のピッチャーだったので、ワンハンドでシングルキャッチできるように心がけていました。だから、松岡と安田とではミットも使い分けていましたね」

長身で細身の右腕から繰り出される剛速球が武器の松岡と、小柄な体形からさまざまな変化球を操る左腕の安田。まったくタイプの異なる両投手に対して、大矢はキャッチャーミットを使い分けていたという。さらに説明は続く。